Anche le persone per natura più portate all’ottimismo dovevano ormai convenire che la situazione fosse decisamente spiacevole. La vedete, quella turba inferocita che dalle campagne si sta riversando verso Pechino? Ecco, quelli sono contadini. Esasperati da un secolo di malgoverno, ruberie e corruzione, hanno deciso che del fatto che l’imperatore – il Figlio del Cielo – sia praticamente un dio non gliene frega un cazzo, e hanno deciso di dare il loro appoggio ai briganti che stanno cercando di spodestarlo. Quali briganti, dite? Guardate un po’ più a sud, verso la città di Xi’an. Quella città è appena caduta nelle mani di un esercito di briganti che da circa una ventina d’anni si è ribellato all’autorità imperiale.

Bel casino, eh? Ah, e poi naturalmente ci sono i Manchu. Nulla di che, una popolazione straniera che sta invadendo l’impero da nord. Tra poco assumeranno il controllo totale del paese, rimpiazzando l’ormai spenta dinastia Ming con la neonata dinastia Qing, che terrà il trono per più di duecento anni[1]. E l’imperatore? Che fa in tutto questo l’imperatore? Eh, non molto. Eccolo lì, che pende impiccato da un albero. Non se l’è sentita di cadere vivo nelle mani degli invasori, poveraccio, e si è appeso per il collo dopo aver ammazzato con le sue mani un paio dei suoi figli.

Siamo in Cina, l’anno è il 1644. E sì, la situazione è decisamente spiacevole.

Di una storia tanto tragica quanto intrigante, il letterato Kong Shangren aveva praticamente fatto una ragione di vita. Nato nel 1648 in un’antica e nobile famiglia[2], la sua prima parola da bambino era stata un sonoro “mannaggia” per essersi appena perso una delle pagine più importanti della storia del suo paese. Ecco perché quando, quarant’anni dopo, il benevolo imperatore Kangxi l’aveva inviato nella città di Yangzhou per portare a termine un incarico governativo, Shangren aveva accettato con vivo entusiasmo[3].

In quella città, appena ricostruita dopo l’invasione, salotti e circoli letterari fiorivano dappertutto, spesso intorno a uomini d’ingegno che provavano una certa qual nostalgia per il vecchio regime: pur con tutte le loro magagne, i Ming venivano comunque preferiti alla nuova dinastia instaurata con la forza da un popolo d’invasori non cinesi. Di racconti sulla caduta dei Ming e del loro ultimo imperatore, Chongzhen, ora Kong Shangren ne aveva quanti voleva, spesso e volentieri provenienti dalla bocca di veterani, funzionari e cantastorie che avevano preso parte attiva agli eventi che rievocavano. A suscitare maggiormente la sua curiosità non fu però la triste storia del defunto Chongzhen, ma un’altra, più sordida vicenda che s’intrecciava tanto strettamente alla caduta dei Ming da esserne quasi una sottotrama. Una vicenda che ora, cortesi lettori, è necessario rievocare per vostro beneficio facendo un salto indietro di qualche anno.

Nel 1627 – primo anno di regno dell’ultimo dei Ming – si consumò nella corte imperiale il dramma dell’arresto di Wei Zhongxian, potentissimo eunuco che attraverso ogni genere di abominio politico, finanziario ed umano era riuscito ad attribuirsi un potere d’azione quasi illimitato[4]. L’eunuco trascinò con sé nella sua disgrazia una cricca di squallidi personaggi che per anni e anni gli erano stati accanto nella sua sciagurata carriera criminale.

Alcuni si uccisero, altri – come i protagonisti di questa nostra storia – semplicemente sparirono. Due di quelli ch’erano stati tra i più intimi compagni di Wei, il ministro Ma Shiying e il letterato Ruan Dacheng detto “La barba”[5], si ritirarono per qualche tempo a pettinare bambole nella lontana città di Nanchino, stando bene attenti a non pulirsi nemmeno i piedi sullo zerbino della scena politica nazionale. Con la caduta dei Ming, tuttavia, le cose cambiarono. Col pretesto di voler opporre un ultimo, disperato baluardo all’invasione dei Manchu, Ma e Ruan presero un parente del defunto Chongzhen e lo piazzarono sul trono di Nanchino, proclamandolo imperatore di un’ancora inesistente “dinastia dei Ming del sud”. Gli eventi che seguirono avrebbero dovuto essere una Restaurazione dell’impero, e ne furono invece la tragicomica parodia.

Forti del loro potere sulla nuova corte imperiale, Ma e Ruan cominciarono ad autoattribuirsi cariche su cariche, impiantando una sorta di regime parastatale fondato su corruzione, delazione e il più sfacciato favoritismo. Il nuovo imperatore Hongguang, povera bestia, non aveva occhi che per le sue concubine, bocca che per il suo vino, mani… che per le sue concubine; trascorreva le giornate tra le mura del suo palazzo, beandosi delle rappresentazioni teatrali con cui Ruan Dacheng – drammaturgo di vero talento – s’ingegnava a tenerlo occupato[6]. Mentre l’impero collassava, i generali dell’esercito giocavano a farsi la guerra tra di loro, e anche la cieca lealtà che alcuni di loro nutrivano nei confronti del trono imperiale era – appunto – del tutto cieca: fino all’inevitabile caduta dell’inetto Hongguang, avvenuta nel 1645 a meno di un anno dalla sua nomina, nessuno di loro si accorse che la corte imperiale per cui stava rischiando la propria vita non era in realtà che un teatrino delle ombre in cui si recitava un copione di grettezza, violenza e avidità.

Questa fu la storia che Kong Shangren decise di raccontare. Una storia che, lungi dal presentarsi come una piatta contrapposizione di buoni e cattivi, prestava il destro ad una fitta rete di ambiguità: qui lo splendore dell’antica corte imperiale appariva macchiato dalla corruzione morale che vi serpeggiava di nascosto, qui la nostalgia per la caduta dei Ming si mescolava alla messa a nudo dei loro punti deboli (che in fondo non rendevano poi così disprezzabile il governo dei nuovi, efficienti imperatori Qing). Sedotto dal fascino di questa prospettiva, Shangren si mise all’opera per trasformare questa fosca vicenda in quella forma d’arte che gli pareva la più adatta per avvicinarla al suo pubblico: uno spettacolo teatrale.

“Ai nostri occhi può forse sembrare assurdo che l’opera di Kong Shangren, un imponente affresco storico in 40 scene la cui rappresentazione completa non può durare meno di una ventina di ore[7], porti un titolo tanto innocente come Il ventaglio dai boccioli di pesco. In realtà questo titolo è il primo monumento al genio del suo ideatore. Shangren aveva intuito subito che una storia tanto intricata avesse bisogno di un motivo conduttore, per non trasformarsi in una pindarica sequenza di salti spazio-temporali da un gruppo di personaggi all’altro. Per dare unità al dramma, dunque, il poeta scelse di onorare una più vecchie convenzioni di questo tipo di spettacolo, e vi pose al centro una storia d’amore.

Per il suo dramma, Shangren volle far poche concessioni alla fantasia; insistette nel voler portare sulla scena solo personaggi realmente esistiti, e per la coppia di protagonisti non fece eccezione. Hou Fangyu è un giovane letterato che appartiene al “gruppo della Foresta Orientale”, un pugno di letterati confuciani incazzati animato da nobili ideali di lotta alla corruzione e al malgoverno. Nel quartiere delle cortigiane d’alto bordo, Fangyu conosce un giorno la bellissima Li Xiangjun – la Principessa Fragrante – e se ne innamora. I due si promettono eterna fedeltà con un’allegra cerimonia di fidanzamento, durante la quale il giovane fa dono alla sua bella di un prezioso ventaglio adorno di versi celebrativi. Il dono di questo ventaglio, che potrebbe sembrare un puro e semplice cliché drammaturgico, diventa in realtà il cardine dell’intera vicenda: da quel momento in poi le peripezie dei due sposi saranno indissolubilmente legate a questo oggetto, che allo stesso tempo farà anche da specchio alle tormentate sorti di tutto l’impero cinese.

Sul ventaglio Li Xiangjun spargerà lacrime e lacrime nell’attesa del ritorno del suo amato, costretto a partire per cercare di mettere pace tra i generali dell’esercito. Un crudele tentativo di rapimento orchestrato da Ruan Dacheng[8] spingerà l’eroica cortigiana a tentare di uccidersi piuttosto che mancare di parola al suo amato; le gocce di sangue cadute dal suo bel volto andranno a sporcare il candore del ventaglio, che un amico di Fangyu ornerà di un magnifico disegno di fiori di pesco tracciando le figure di foglie e ramoscelli tra le macchie scarlatte. Sarà sempre il ventaglio che permetterà al giovane sposo di Li Xiangjun di sapere che la sua amata è ancora viva e fedele alla sua promessa, e infine sarà ancora il ventaglio ad essere testimone della riunione finale dei due innamorati.

Ma i richiami simbolici non finiscono qui. Per i cinesi dei secoli passati, infatti, la menzione dei boccioli di pesco aveva anche un’ulteriore valenza: faceva correre la mente all’antica favola di quel pescatore che, smarritosi lungo un fiume, era giunto presso un luogo chiamato “Sorgente dei boccioli di pesco” tra i cui abitanti regnava una perenne felicità[9]. Il fiore di pesco, per i raffinati uomini di lettere dell’epoca, era il simbolo di una lontana utopia, di un luogo in cui pace, giustizia e felicità potessero trovare la loro perfetta espressione. Una prima lettura dell’opera di Shangren ci suggerirebbe, naturalmente, di vedere in questo simbolo un nostalgico richiamo all’era dei Ming, ma siamo proprio sicuri che sia così? Siamo sicuri di voler vedere solo un simbolo totalmente positivo, in questi fiori di pesco disegnati col sangue di una fanciulla innocente?

Guardandoci intorno, sembrerebbe proprio di no. Se escludiamo il raggio di sole dato dall’amore dei due protagonisti e dall’eroismo dimostrato da pochi altri personaggi, il testo di Kong Shangren è un quadro di completo degrado morale. Tre generali dell’esercito mandano al massacro interi battaglioni, per vendicarsi dello sgarbo fatto loro da un esuberante collega. L’imperatore Hongguang viene impietosamente dipinto come il fantoccio che era, manovrato dal capriccio dei perfidi Ma Shiying e Ruan Dacheng. «Scegliere un imperatore è come andare a far compere al mercato,» – dice ad un tratto Ruan, consultandosi con il suo socio – «bisogna agire in fretta prima che qualche altro pretendente al trono ci metta le mani sopra.» È una frase che ci aspetteremmo di trovare nel Principe di Machiavelli, non in un contesto politico in cui l’imperatore era ancora, formalmente, un diretto inviato del Cielo.

Al lettore dell’opera viene spesso spontaneo domandarsi quale ne sia il senso; da che parte stia, insomma, il suo autore. Era anche lui tra quelli che preferivano comunque la corte di un imperatore-marionetta, ma imparentato con i Ming, alla corte di un Qing straniero? Oppure tutta l’opera non è che un grido di denuncia contro il corrotto Hongguang, che ormai sta bene nella sua fossa insieme alla vecchia dinastia il cui nome ha trascinato nel fango? Non è chiaro. La risposta però, se una risposta è lecito cercare, io credo che arrivi solo con l’ultima scena del dramma.

Dopo una lunga serie di avventure, Hou Fangyu ritrova la sua amata Li Xiangjun in un luogo abbastanza insolito: un tempio taoista nascosto tra le montagne, dove entrambi si sono rifugiati per scampare agli orrori della guerra. Nel tempio è in corso un rito funebre per la povera anima dell’imperatore Chongzhen, il cui suicidio ha messo la parola fine a una dinastia plurisecolare. Le convenzioni teatrali imporrebbero ora a Kong Shangren d’inventarsi un lieto fine: il “dramma del sud”, il genere drammatico cui appartiene Il ventaglio dai boccioli di pesco, su questo punto non ammette licenze, e infatti come da programma i due protagonisti dell’opera si riuniscono dopo mesi di separazione. Con loro è anche il ventaglio, il ventaglio dai fiori di pesco che ha visto nascere il loro amore.

All’improvviso, però, l’autore decide che non ci sta. Un burbero sacerdote taoista, irritato dai discorsi d’amore che i due piccioncini non hanno ritegno a pronunciare in un momento di dolore come quello, li separa bruscamente, e straccia in mille pezzi il ventaglio di Li Xiangjun.

In questa scena, che tanto scalpore destò tra i primi spettatori dell’opera[10], non è solo il ventaglio ad andare in pezzi. Va in pezzi l’amore tra Fangyu e la sua Principessa Frangrante, che dal gesto del sacerdote intuisce la precarietà dell’esistenza e decide di chiudersi per sempre in un convento. Va in pezzi la Cina intera, ormai condannata a soffrire il giogo di un invasore straniero. Va in pezzi l’illusione scenica, che però non è solo quella puramente teatrale. È quella che ha riportato in vita, per la durata di uno spettacolo, un mondo ormai tramontato, tanto remoto da non poter neanche esser certi che sia mai veramente esistito. Kong Shangren fa in modo che il suo sipario si chiuda separando due mondi: il mondo dei personaggi sul palco, ombre di un passato scomparso; il mondo degli spettatori del dramma, ombre di un presente che, mentre parliamo, già non esiste più. Ecco perché io credo che Shangren, alla fin fine, non parteggi per nessuno. Tutto gli sembra un sogno, una rappresentazione teatrale di cui i Ming e i Qing non sono che povere comparse. Un dramma che è quello della Storia, in cui i secoli fungono da atti e i singoli giorni da scene.

Le bianche ossa giacciono nel fango,

Non è più il regno che un lontano abbaglio:

Cadono a terra i sogni del Ritorno,

In pezzi come i fiori sul ventaglio[11].

Se l’articolo ti è piaciuto, leggi anche Il sogno della camera rossa: il mondo di carta di Cao Xueqin

Nota: Il testo di riferimento per questo articolo è la traduzione inglese dell’opera di Shangren con la sua introduzione: K’ung Shang-Jen, The Peach Blossom Fan – translated by Chen Shih-Hsiang and Harold Acton with Cyril Birch, new introduction by Judith T. Zeitlin – New York Review Books, New York, 2015. Tutte le traduzioni dall’inglese sono mie.

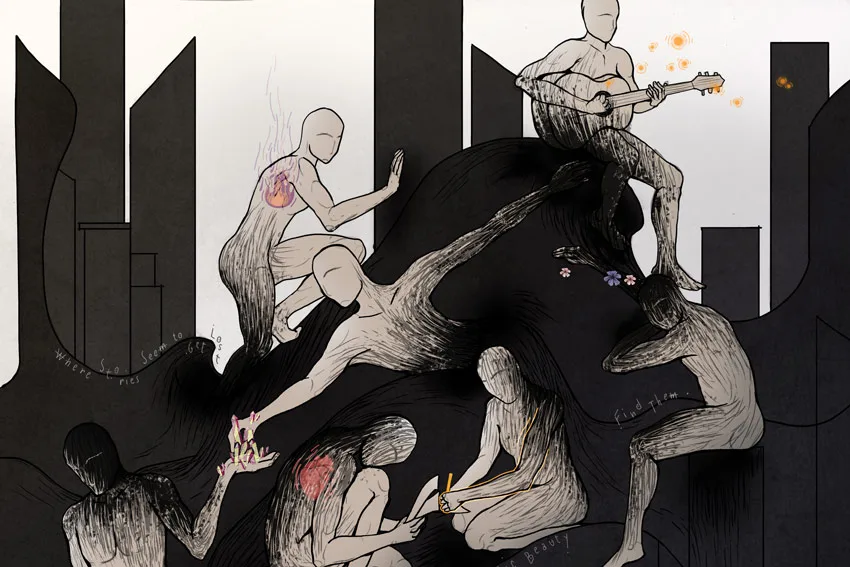

In copertina: Li Chevalier, Sinfonia del destino, 2012. Le opere astratte di Li Chevalier, per quanto siano estremamente lontane dall’opera e dal suo contesto, possono restituire, secondo noi, l’amarezza di un’opera in cui non c’è una speranza, una possibilità di salvezza, ma solo il freddo di lande desolate.