Siamo immersi nelle storie. Sono storie i romanzi, sono storie gli articoli di giornale; si chiamano storie quelle che si fanno sui social; lo storytelling è diventato moneta corrente. Sommersi come siamo dalle storie, non ce ne accorgiamo quasi più, ci appaiono opache, forse banali. Storie che si accumulano su altre storie, che si intrecciano, oggetti che si sommano ad altri oggetti, fino a creare un’immensa, gigantesca megalopoli di cui si fatica a trovare il senso.

Uno dei film più importanti di sempre, Quarto potere di Orson Welles, mostra un protagonista che si circonda di oggetti fino a farne montagne, cataste una sull’altra, senza sapere davvero cosa farsene. Questo accumulare fine a se stesso è la situazione odierna dell’arte: non si è mai pubblicato così tanto, eppure ogni opera è effimera, dopo qualche anno è già dimenticata.

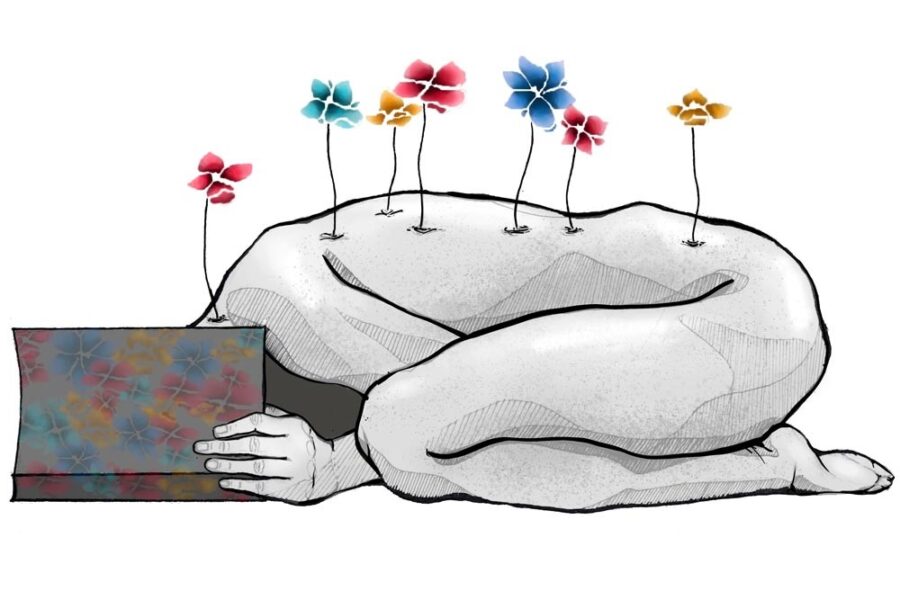

Oggi le storie sono sepolte: sepolte da se stesse in questa grande metropoli che costituisce il mondo contemporaneo. Se la cultura è un grande deposito, ogni opera vale per il solo fatto di essere catalogabile, musealizzabile, e su di essa si deposita più facilmente l’opacità del tempo. Viviamo nell’epoca della velocità, si dice spesso. Dovremmo piuttosto dire che viviamo nell’epoca dell’evaporazione, dell’effimero. Il pensiero non sedimenta fino a creare un’architettura coerente, ma sembra essere quello che i greci chiamavano diànoia: qualcosa che attraversa la mente, e poi inesorabile sfugge.

All’idea di appropriarsi della cultura per cambiare la propria realtà si sostituisce un bisogno di novità fine a se stesso, di mero intrattenimento, distrazione. L’arte stessa è distrazione, tempo di recupero tra una giornata di lavoro e l’altra, la cui fruizione è generalmente individuale. Manca la dimensione del rito collettivo, del narrare insieme, facendo comunità, creando un focolare.