Tokyo, anno 1868. Spalleggiato dalle grandi potenze dell’Occidente, il giovane e ambizioso imperatore Mutsuhito reclama per sé il ruolo di guida della nazione che negli ultimi secoli è stato gradualmente usurpato dallo shōgun, un comandante militare. Una trafila di scaramucce interne marca la fine dello strapotere dell’esercito; a Tokugawa Yoshinobu, l’ultimo shōgun, viene regalata una villa in campagna con delle bambole da pettinare. Dopo oltre duecento anni di forzata chiusura, durante i quali agli stranieri è stato fatto assoluto divieto di mettere piede in casa e ai giapponesi di sbirciare fuori dalla porta, le frontiere vengono finalmente riaperte. Con mutua sorpresa e meraviglia il mondo inizia a scoprire il Giappone, il Giappone il mondo.

La scoperta della musica occidentale da parte dei giapponesi, che alla fine dell’Ottocento si limitano ad annusarla, esitando a saggiarne il sapore, assume nei primi decenni del secolo successivo i caratteri di una vera e propria mania. A Tokyo spopola l’Opera di Asakusa, che ripropone i grandi successi dell’operetta francese traducendone i testi in giapponese: per la prima volta nella storia, una troupe di ballerine dagli occhi a mandorla si offre allo sguardo dei paganti con un indiavolato galop alla parigina. Più tardi, negli anni della Prima Guerra Mondiale, i cordiali rapporti intrattenuti dal Giappone con gli Stati Uniti favoriscono l’arrivo delle prime registrazioni su disco, che fanno scoppiare la febbre del jazz. La sete di novità è tale che i ragazzi della Hatano Orchestra, un complesso itinerante che si esibisce sulle navi dirette a San Francisco, approfittano delle frequenti incursioni sul suolo americano per riempirsi le tasche di musica da ballo in partitura, da spacciare agli appassionati al rientro in patria.

La festa prosegue indisturbata fino al 1924, quando il governo comincia a imporre pesantissime tasse d’importazione sui beni di lusso per rilanciare l’economia nazionale. I dischi di musica americana rientrano, ahimè, nella categoria; nel giro di un istante, i melomani giapponesi sono messi di fronte alla fastidiosa prospettiva di dover scegliere tra comprarsi una casa e mettere insieme una collezione di dischi. È in un tale frangente che, per aggirare l’ostacolo, i mercanti di musica si rivolgono alle grosse case discografiche d’oltreoceano con una proposta allettante: impiantare una rete di filiali sul suolo giapponese, allo scopo di produrre direttamente sul posto i dischi da lanciare sul mercato locale. L’idea viene approvata, e tra il 1927 e il 1928 i colossi della musica occidentale regalano al Giappone le sue prime case di produzione nazionali: Nippon Columbia e Victor Japan.

***

A questo punto, ottenuti i dischi, si pone il problema di cosa registrarci sopra. I grandi artisti della canzone americana, che fino a quel momento avevano fatto la delizia delle nipponiche orecchie, hanno purtroppo il brutto vizio di essere – appunto – americani, e di abitare in America. Per produrre dischi in Giappone i discografici hanno bisogno di artisti locali, che però si mostrino in grado di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più ammaliato dalle lusinghe dell’Occidente. I loro primi passi si muovono al buio, con una serie di interessanti esperimenti.

Il 1928 vede la pubblicazione di Habu no Minato (Il porto di Habu) , una malinconica romanza per voce e pianoforte; composta dal maestro Nakayama Shinpei, la sua esecuzione viene affidata a un soprano, Sato Chiyako, educato al canto lirico occidentale. L’anno seguente è la volta di Kimi koishi (Ti amo), prima canzone giapponese scritta appositamente per essere registrata e venduta; stavolta la voce è quella di Futamura Teiichi, apprezzato commediante dell’Opera di Asakusa. Entrambe le canzoni presentano una caratteristica curiosa, tipica dei brani di quel periodo: la melodia intonata dal cantante si muove quasi sempre sulle note della scala musicale giapponese, pentatonica, che comprende meno suoni rispetto alla sua cugina occidentale; l’accompagnamento strumentale, invece, sostiene le note del canto con un’armonizzazione all’europea. Il risultato, in parole povere, è quello di una melodia pensata per orecchie giapponesi, inserita però in un contesto totalmente alieno dalla tradizione asiatica.

Quando i discografici si fanno due conti in tasca, non credono ai propri occhi. La produzione in loco ha permesso loro di vendere i dischi a meno della metà del prezzo d’importazione, aumentando a dismisura il richiamo di pubblico: il solo Porto di Habu ha venduto in poco tempo centosessantamila copie. “Mai avremmo pensato che un disco potesse vendere così tanto”, ricorderà in seguito, sconvolto, un produttore.

***

Galvanizzati dal successo, i discografici cominciano a guardarsi in giro, nella speranza di mettere le mani sulle nuove promesse della musica giapponese prima delle compagnie concorrenti. Teatri e scuole di canto vengono setacciati in modo sistematico alla ricerca di giovani talenti, come lo sbarbato ventenne che nel 1931 i rappresentanti della Nippon Columbia piazzano davanti a un microfono. È uno studente dell’accademia musicale di Tokyo, con una bella voce di tenore; si fa chiamare Fujiyama Ichirō. La canzone che gli viene assegnata è stata scritta da Koga Masao, un chitarrista ancora sconosciuto che, tuttavia, supererà presto in fama e fortuna la maggior parte dei compositori di quel periodo.

Il titolo del brano, Sake wa namida ka tameike ka (Cos’è il sakè, una lacrima o un sospiro?), dà il tono all’intera esecuzione. Una melodia languida e triste, di un’intensa dolcezza, si dipana lentamente su un tessuto sonoro d’accompagnamento, intrecciato da chitarra, ukulele e archi. Per dare alla propria interpretazione un carattere più intimo e familiare, Ichirō rinuncia alla rigida impostazione “classica” che aveva segnato la vecchia registrazione del Porto di Habu: canta a mezza voce, in modo quasi informale, cercando di destare nell’ascoltatore un maggior coinvolgimento emotivo col mezzo della semplicità; canta come avrebbe cantato nel chiuso della sua stanza. Il risultato, nonostante l’inevitabile usura del tempo, è ancora capace di commuovere.

Quando scoprono che uno dei loro studenti ha tralignato dalla nobile via del canto lirico per darsi alle canzonette, i docenti di Ichirō alla scuola di Tokyo montano su tutte le furie. In tutta risposta il ragazzo si tappa le orecchie dicendo gne gne gne a voce molto alta – e fa bene, perché ormai tutto il Giappone sembra essere impazzito per le sue canzoni. La mesta cantilena di Ichirō sul sakè, le lacrime e i sospiri vende migliaia e migliaia di copie, convincendo definitivamente i produttori discografici di aver imboccato il giusto sentiero verso la loro miniera d’oro.

Per designare questi nuovi prodotti del mercato musicale viene rispolverata una vecchia parola, ryūkōka, che dice tutto senza dire nulla: significa “canzoni alla moda”, un termine-ombrello che nei decenni successivi raccoglierà sotto di sé quanto di più vario la creatività di compositori e cantanti sarà in grado di sfornare. Le canzoni a ballo in stile giapponese, accompagnate da percussioni e shamisen (un tradizionale strumento a corde), saranno ryūkōka; le romanze da camera in stile prettamente occidentale saranno ryūkōka; le parole appiccicate ad arte (con esiti di qualità variabile) su arie di valzer, di habanera, di foxtrot, che con la musica nipponica nulla avranno a che vedere, ebbene sì, anche quelle saranno ryūkōka.

***

Tale fu il numero dei cantanti di ryūkōka, tirati a bordo a legioni dalle case discografiche nel corso degli anni Trenta, che a volte diventa difficile ricostruirne la carriera a distanza di quasi cent’anni. Alcuni si conquistarono una fama destinata a durare: è il caso di Awaya Noriko, la “regina del blues giapponese”, forse l’unico esempio al mondo di cantante divenuta famosa nel blues senza aver mai cantato una nota di – ehm, blues. Le canzoni per cui è ricordata, Wakare no burusu (Blues dell’addio, uscita nel 1937) e Ame no burusu (Blues della pioggia, 1938), sono in realtà due melodie tristi, piuttosto semplici, accompagnate da un’orchestra jazz: tanto bastava, ai produttori dell’epoca, per reclamizzarle come la risposta giapponese a quel genere di musica che sapevano essere così in voga negli Stati Uniti!

Di altri, più sfortunati artisti non è invece rimasta alcuna traccia. A un simile destino è andata incontro la misteriosa Nemoto Mitsuko, una giovane cantante protagonista di diverse incisioni all’inizio dei Trenta, svanita nel nulla dopo quello che dovette essere un tentativo andato a vuoto di lanciarla sul mercato discografico. A ricordo della sua esistenza non restano che poche e nebulose testimonianze consegnate al microfono: ci restituiscono una bella voce di soprano, cui non possiamo più associare alcun volto. Tra di esse, per quel che vale, fa capolino quella che è diventata in assoluto la mia prima ryūkōka preferita, un Kosumosu no hika (Lamento del fiore di cosmea, 1933) adattato a una semplicissima melodia di valzer.

***

Due anni prima che la volatile Nemoto-san vedesse pubblicata la sua languida nenia, una nuova e inaspettata figura veniva ad aggiungere il suo tassello al già variegato mosaico delle “canzoni alla moda”. Nel 1931 una giovane geisha di Niigata – provvista dal Cielo di un bel viso paffuto, di una certa abilità nel suonare lo shamisen e, soprattutto, di una splendida voce – firma un contratto in esclusiva con la Victor Japan; è la prima geisha a cercare la propria strada nel mondo delle ryūkōka. Al momento della sua entrata in scena inventa per sé il nome d’arte di Katsutarō, cui aggiungerà qualche anno dopo il nomignolo di Ko’uta – “canzonetta”.

Se fino a quel momento tutti i cantanti di ryūkōka avevano mosso i loro primi passi nel mondo della lirica o, comunque, avevano ricevuto un’istruzione all’occidentale, con Katsutarō le cose si facevano molto più interessanti. Nata nel 1904, aveva frequentato un’unica scuola di canto all’interno dello hanamachi, la casa delle geisha, dove aveva imparato a cantare nello stile che tradizionalmente si richiedeva a una donna di quel mestiere; sapeva fiorire le melodie con un ricco repertorio di abbellimenti, artificiosi e raffinatissimi, che contrastavano in modo assai vistoso con lo stile di canto dei suoi colleghi in forza alla Victor. Al momento del suo ingresso nell’industria delle “canzoni alla moda”, invece di uniformarsi allo stile che vi regnava, l’intraprendente Katsutarō fece di questa peculiarità il suo punto di forza.

Tra le molte canzoni che si dovrebbero ascoltare per farsi un’idea di questa figura d’artista, credo che questo bizzarro Sanosabushi sia particolarmente rappresentativo – non tanto per la sua qualità, quanto perché ci restituisce in modo fantastico quale fosse l’ambiente artistico in cui Katsutarō e i suoi colleghi si trovavano a lavorare. La registrazione riprende uno stornello strofico di matrice popolare, normalmente accompagnato da uno shamisen. In questo caso, tuttavia, è evidente come i produttori avessero in animo di trasformarlo in una canzone più “alla moda”… mescolandovi a tradimento un’orchestrina all’occidentale.

Benché la melodia intonata dalla limpida voce della geisha sostenga il tutto in modo molto chiaro, per un moderno ascoltatore è difficile scrollarsi di dosso l’effetto “note a caso” prodotto dall’unione dello shamisen a un complesso di fiati assai poco asiatico. A rendere il tutto ancora più grottesco interviene poi una sghemba marcetta di dubbio gusto, che taglia la canzone a metà dopo la seconda strofa. Col suo ingenuo miscuglio di musica “d’arte” e di musica popolare, di musica tradizionale giapponese e di musica occidentale, io trovo che pochi brani sappiano dipingere meglio di questo l’anarchico universo delle canzoni dei Trenta.

Il pubblico dell’epoca accolse la simpatica geisha con un calore senza precedenti, e ogni canzone registrata da Katsutarō, per la gioia dei suoi discografici, si trasformò in un successo. Frequenti furono le sue collaborazioni con un altro musicista, Mishima Issei, insieme al quale registrò nel 1933 uno dei brani più famosi della storia giapponese. Nato come una semplice canzone a ballo, il Tōkyō ondo (Ballo di Tokyo) conoscerà lungo tutto il Novecento una fortuna senza precedenti: sarà riproposto in decine di cover (oscillanti tra il buono, il cattivo, e il terrificante) che ancora oggi si possono ascoltare in occasione delle grandi feste per le strade della capitale.

E tuttavia, anche lasciando da parte i titoli più celebri, molte sono le piccole gemme che si nascondono nella sterminata discografia di Katsutarō. Ne è un bellissimo esempio la patetica Musumegokoro (Animo di fanciulla, 1933), in cui i trilli e i gruppetti di note intrecciati con grande maestria alla linea del canto restituiscono intatta la sensazione di una voce spezzata dai singhiozzi.

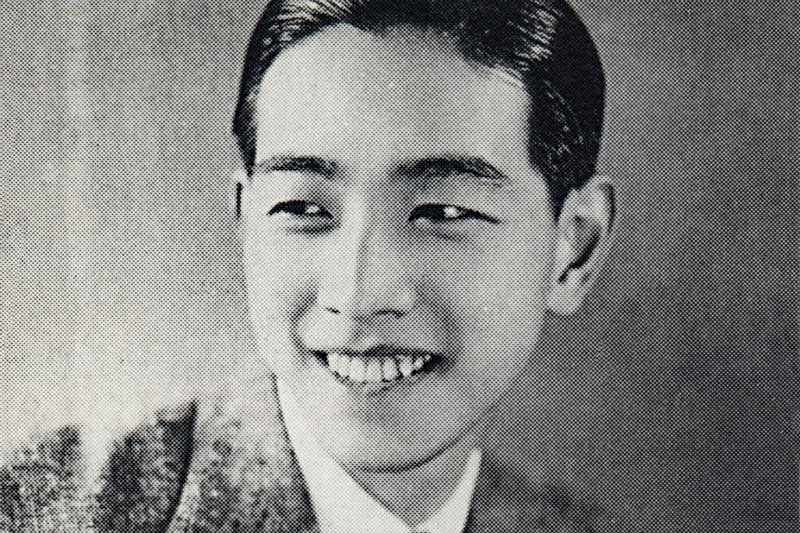

L’ingresso di Katsutarō negli studi della Victor servì a rompere il ghiaccio, e negli anni successivi molte altre geisha ne calcarono le orme; tra loro, sicuramente, nessuna si dimostrò più agguerrita di Asakusa Ichimaru. Di tre anni più giovane della già famosa collega, Ichimaru sembrava essere stata messa al mondo apposta per farle da controparte. La sua bella voce, più acuta e fragile di quella di Katsutarō, le valse nel 1933 lo strepitoso successo di Tenryu kudareba (Lungo il fiume Tenryu), altra melodia destinata a fare storia. Ichimaru sembrò fin da subito determinata a imporsi come modello di eleganza, oltre che come cantante, e negli anni coltivò ad arte un’icona di bellezza ieratica e irraggiungibile: in tutti i ritratti dell’epoca, laddove Katsutarō si sporge dalla cornice con un sorriso a trentadue denti, Ichimaru si presenta come un angelo calato dal cielo, indifferente alle faccende umane. Il compositore Nagata Mikihiko, che lavorò con entrambe, coniò per loro gli scherzosi epiteti di “Katsutarō l’appassionata” e “Ichimaru l’illuminata”.

Malgrado fossero legate da reciproca stima, le due dive alimentarono fra loro una rivalità segnata da tutti i peggiori luoghi comuni del pettegolezzo da rivista. Le loro sfilate negli studi di registrazione, il loro sfoggiare ogni giorno un kimono più sgargiante per surclassare la rivale, il loro continuo sfidarsi a chi avrebbe venduto più copie col prossimo disco, divennero la favola degli impiegati della Victor. E tuttavia, anche in queste minuzie, è impossibile non riconoscere come, nel vasto mare dei cantanti di ryūkōka, queste due forti personalità abbiano finito col prestare i loro volti a un’intera epoca.

***

Poi venne la guerra, che tante cose doveva portarsi via. Con l’esplodere della follia nazionalista, la polizia si abituò a sospettare di ogni mezzo d’informazione che potesse fornire ai dissidenti – anarchici, repubblicani, pacifisti – un veicolo per le proprie idee. Anche le ryūkōka finirono sotto la lente dei censori, che vollero provare a indirizzarne il successo verso più nobili scopi: le spensierate canzoni a ballo come il Tōkyō ondo, colpevoli di aver tirato su una marmaglia di giovani fighette inutili all’impero, furono pubblicamente bollate come dannose agli interessi della nazione. Gli artisti tentavano di riciclarsi come potevano, le donne cantando per i soldati al fronte, gli uomini mettendo la propria voce al servizio della propaganda militarista. Canzoni come la famigerata Shussei heishi o okuru uta (Canto di saluto per la partenza dei soldati, 1939), tanto musicalmente riuscite quanto ripugnanti nel contenuto, videro la luce proprio in questi anni.

Al termine del conflitto, l’occupazione americana portò con sé un’ondata di novità. Dopo le recenti catastrofi il pubblico era ansioso di rompere col passato, perciò i produttori spalancarono le finestre degli studi di registrazione a qualsiasi vento soffiasse dall’altra parte dell’oceano: nel 1949, un’allibita Ichimaru si vide proporre dal proprio discografico una canzone in ritmo di boogie woogie, accompagnata da shamisen e orchestra. Una nuova generazione di cantanti di ryūkōka cominciò lentamente a sostituirsi alla prima – nomi come Obata Minoru, Futaba Akiko, le geisha Enomoto Misae e Kagurazaka Hanko – ma col passare del tempo le “canzoni alla moda” dovettero cedere il passo alle enka, più orecchiabili e sentimentali, e meno legate alla tradizione. Sul nuovo genere ebbe modo di esprimersi Awaya Noriko, la “regina del blues”, con tutta la diplomazia di una regina vera: “Ogni volta che ascolto un’enka, ho un conato di vomito.”

Alla fine del secolo, poco più di cinquant’anni dopo la loro nascita, le ryūkōka morivano insieme ai loro interpreti. Nel 1974 si spegneva la geisha Katsutarō, confortata sul letto di morte dall’antica rivale, con cui si era da tempo riconciliata. Nel 1997, quattro anni dopo il bel Fujiyama Ichirō, era il turno di Asakusa Ichimaru – ormai un’anziana signora, che però aveva continuato a calcare le scene indisturbata ben oltre gli ottant’anni. Di tanti nomi di artisti, commedianti, compositori, restano ancora oggi centinaia e centinaia di vecchie registrazioni. Sono canzoni a volte belle, a volte brutte; a volte allegre, a volte tristissime; a volte ancora famose, a volte lasciate a marcire nei retrobottega degli antiquari, ma sempre lì per raccontare al loro pubblico la curiosità di una generazione.

Leggi tutti i nostri articoli sulla musica

In copertina: Asakusa Ichimaru