Il gioco mi ha salvato più volte.

Non mi sarei mai laureato senza Dragon Age: Origins: giocandoci ho capito che la sconfitta è un modo per imparare, e gli snodi della tesi si sono alimentati delle vittorie più difficili.

Coi giochi di ruolo invece ho costruito la mia rete sociale dopo un trasferimento, cosa non facile quando hai 33 anni e problemi di ansia sociale. Non sono stato l’unico: il gioco può essere uno spazio sicuro per gli adulti che vogliono creare nuovi legami, quando l’unico luogo sociale rimane il lavoro (se l’hai).

Eppure l’associazione tra adulto e gioco non gode di buona fama. Noi millenials ne parliamo più liberamente, e l’aggettivo nerd ha perso in parte la sua connotazione negativa, ma non abbastanza. Quando ho iniziato a riflettere su un articolo che introducesse al mondo dei giochi di ruolo, mi è stato difficile silenziare le infinite voci negative: gli adulti non giocano. Il gioco è violenza. I giochi non devono parlare di cose serie (che sia la sopravvivenza di un civile in guerra, come in This War of Mine, o un bimbo malato di tumore, come That Dragon, Cancer). E ovviamente, giochi e videogiochi non sono arte.

Gli adulti possono giusto giocare a carte, meglio se in pensione. O a scacchi, perché stimolano l’ingegno. Il gioco sportivo è accettato, perché fa bene al corpo e la competizione viene considerata un valore. L’azzardo per qualche strano motivo non fa bene a nessuno, eppure non evoca quella serie di aggettivi che portano con sé le persone sedute al tavolo: sfigate, perdenti, sbagliate.

Ecco: forse questi aggettivi chi gioca di ruolo se li merita, e deve rivendicarli con orgoglio.

Ma prima serve che come in ogni tesi venga stesa una premessa, due righe per capire di che cosa stiamo parlando, quel momento in cui si parla della storia di quella cosa (ti prego, non ti addormentare, sarò brevissimo). Le informazioni storiche provengono da Fuori dal Dungeon, raccolta curata da Marta Palvarini, edito da Asterisco edizioni.

Le definizioni di gioco di ruolo sono infinite. Una certezza è che ruolo è il termine centrale: al tavolo si assume il ruolo di uno o più personaggi e si avanza in un mondo immaginario che può essere tanto quello quotidiano quanto un futuro ecopunk. Fondamentale è la comunicazione: si comunica ciò che si agisce, ciò che accade, ciò che ci circonda.

Solitamente quando si parla di giochi di ruolo (abbreviato in GdR) si pensa subito a Dungeons & Dragons. D&D è uno dei GdR più famosi e venduti, il termine stesso è stato coniato per questo gioco. Nato nel più antico ambiente dei wargames, col suo sistema di regole esprime una narrazione del mondo ben precisa.

Le regole di un gioco sono come la grammatica di una lingua: indicano come sia possibile o meno descrivere la realtà. Gli autori di D&D hanno creato una grammatica in cui la numerificazione è centrale: le azioni, gli attacchi, gli avanzamenti si decidono con caratteristiche e tiri di dado. Il corpo e il mondo sono calcolabili e riproducibili su carta, e concetti complessi come identità e genere diventano così degli stereotipi.

È una grammatica che divide in modo netto la figura del giocatore da quella del master, colui che conosce le regole, crea la storia, che ha spesso l’ultima parola. D&D ha anche influenzato nettamente il mondo dei videogiochi, e in un certo senso ha avuto una via d’accesso facilitata. La numerificazione del mondo, la sua gerarchizzazione, la ricorrenza dell’obbiettivo sono elementi fondamentali del mondo capitalista (per approfondire consiglio l’articolo di Matteo Lupetti Videogiocare stanca, su Menelique). L’idea di gamification della vita e del lavoro è sempre più comune, e con aspetti sempre più inquietanti ed aberranti. Molti dei videogiochi ci trasformano in lavoratori anche quando ci divertiamo: riproducono un mondo di obiettivi che devono sempre risultare diversi e appetibili, anche se all’atto pratico ci portano a compiere azioni senza senso.

Ci sono però game designer che hanno preferito creare narrazioni diverse del gioco e del mondo. Un’ampia critica è nata nel corso degli anni (fondamentale quella sviluppatasi sul forum The Forge) e ha portato alla nascita di nuove visioni del gioco e della sua grammatica. Master depotenziati o assenti. Meccaniche che riducono o eliminano la numerificazione delle vite e dei corpi, e che permettono di rappresentare le identità non predominanti. Che permettono di vivere momenti storici fondamentali come i moti di Stonewall o di essere una donna in una società patriarcale e maschilista.

I giochi di questo tipo (che chiamerò più o meno arbitrariamente indie) hanno molto più a che fare con la letteratura e il teatro che non con la matematica, e per questo ritengo sia sensato parlarne in un sito che si occupa di arti.

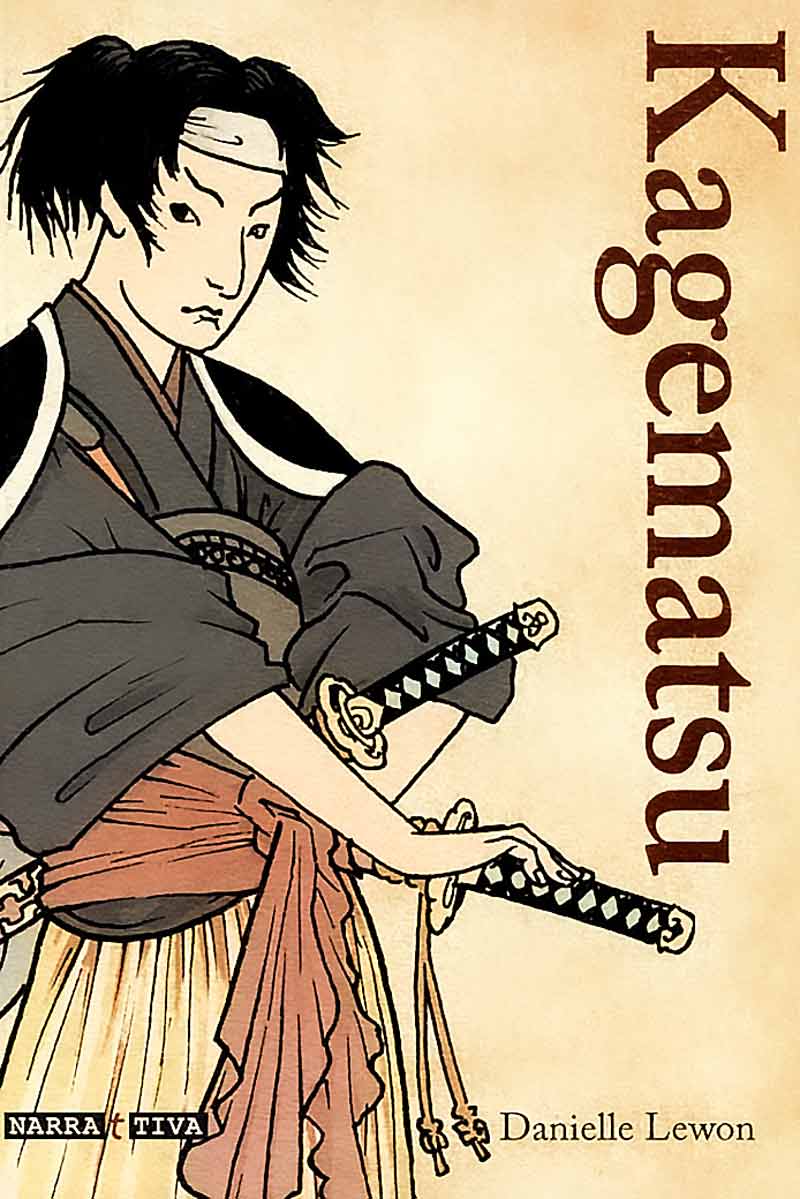

E sono sfigati, perché molto spesso parlano di chi è rimasto fuori dalla perenne corsa all’essere migliore, unico, vincente. Narrano di chi fallisce. Dagli adolescenti mostruosi di Cuori di Mostro alle identità femminili e non binarie di La guardia. Si possono rivestire i panni di una donna in società maschiliste e patriarcali (Kagematsu, Sagas of the Icelanders), o si può subire l’umiliazione della colonizzazione (Dog Eat Dog).

Ovviamente “assumere il ruolo di” è diverso da vivere quell’esperienza, ma è parte di una strada verso l’empatia, è un’esperienza molto più forte di qualsiasi altro medium: quando vorresti agire e non lo puoi fare perché sei donna e le meccaniche te lo proibiscono, capisci meglio perché sono difficili certi “no”. Quando vorresti parlare della tua bisessualità ma questo può costarti la vita, puoi capire meglio i perché di un Pride. Quando vorresti reagire al tuo colonizzatore, però per sopravvivere sei obbligato a creare le leggi che ti condannano, puoi guardare chi scappa da noi con più cuore.

I GdR sono anche un modo per parlare all’altro che è in noi stessi. In Out of the Dungeons, di Sihvonen e Stenros (articolo presente in Fuori dal Dungeon) si parla del gioco di ruolo e delle sue persone possibili: la tematica dell’articolo è sulla rappresentanza queer, ma è una riflessione che si estende a tutte e tutti. L’unico modo per conoscerci meglio, per capire chi siamo al di là delle rigide schematizzazioni culturali in cui viviamo, e viverci sotto altre esperienze.

Anche per questo uno degli aspetti più potenti e delicati del GdR si ritrova nel concetto di bleeding, ovvero nel trasferimento sul personaggio di pensieri e sentimenti del giocatore, e viceversa. Avviene anche in altre arti, ma nel gioco di ruolo tutto, dalla fase di costruzione del personaggio alla propria volontà di azione su di esso, porta a superare i confini tra giocatore e personaggio. Ho vissuto catarsi rivivendo al tavolo traumi passati. Frustrazione e rabbia, quando il mio personaggio si è visto negare quanto gli spettava, quanto gli era dovuto. Le emozioni al tavolo si fanno vere, ne emergono di sopite, negate, cancellate. Ci si può ritrovare nudi ed esposti, e scoprire che ne avevamo davvero bisogno. Ad inizio articolo dicevo che il GdR mi ha aiutato a conoscere nuove persone: diverse di queste erano anche dentro di me, e ora sono un po’ più libere e serene.

Per tutto questo chi gioca di ruolo può orgogliosamente definirsi sfigato, sbagliato e perdente: perché in un mondo competitivo, individualista e pieno di sicurezze si infila in narrazioni collettive, lanciate verso il bello, e che fanno mettere in discussione le proprie certezze. Che, personalmente, è ciò che mi aspetto dall’arte.

Se l’articolo ti è piaciuto, leggi anche: La stanza profonda di Vanni Santoni: il romanzo incontra D&D