Questa non è una recensione della prima della Scala. Commentatori più competenti e prestigiosi si sono già espressi ampiamente in merito, fornendoci opinioni e chiavi di accesso più autorevoli di quanto chi scrive potrebbe mai proporre ai suoi venticinque lettori. Questo articolo vorrebbe invece essere una riflessione su come si sia evoluta negli ultimi anni l’apertura della stagione lirica, e sul rapporto tra il Teatro alla Scala, la cittadinanza e il pubblico.

Il Nuovo Regio Ducal Teatro alla Scala, più familiarmente noto come la Scala[1], è uno dei teatri più prestigiosi al mondo, un’istituzione musicale di fama incontestata ed uno dei principali punti di riferimento della città di Milano. Considerata una pietra di paragone per la musica classica e l’opera lirica, nei suoi duecentoquarantatré anni di storia la Scala ha ospitato alcuni tra i più grandi artisti del suo tempo, prestando il suo palco a monumenti della musica italiana quali tra gli altri Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, e ha radunato un coro ed un’orchestra tra i più stimati al mondo.

Considerata fin da subito un’istituzione ed un punto di riferimento irrinunciabile nella vita pubblica milanese, la Scala è una protagonista silenziosa della vita cittadina: luogo di ritrovo dell’aristocrazia e della borghesia in ascesa, è stata frequentata anche da giovani, salariati e militari che si accalcavano in galleria; la piazza antistante ospitò sovente accesi litigi e vere e proprie risse tra gli appassionati più intransigenti dei vari compositori e cantanti; la sua ricostruzione dopo i bombardamenti alleati del ‘43 e la sua nuova inaugurazione l’11 maggio 1946, con il ritorno di Arturo Toscanini e del maestro del coro Vittore Veneziani dall’esilio volontario in protesta con il fascismo, furono accolte trionfalmente e calorosamente come il segno tangibile della rinascita di Milano dopo i dolori e le devastazioni della guerra, un auspicio per un futuro che si sognava radioso e prospero.

Il legame a doppio filo del teatro con la città che lo ospita è stato ulteriormente rafforzato dalla decisione – presa nel 1940 e poi stabilmente dal 1951 da parte del direttore musicale Victor de Sabata – di spostare l’apertura della stagione operistica dall’originario 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, al 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, per farla coincidere con la festa patronale di Milano, di cui divenne ben presto l’evento più importante. La prima della Scala è diventata così non solo un evento di rilievo artistico, musicale e teatrale, ma un appuntamento culturale e mondano per la città e l’Italia intera.

Una paradossale conferma arriva a contrario dalla celebre contestazione del 1968, preludio di molte proteste a venire: gruppi di studenti accolsero gli spettatori con lanci di uova e cachi, in segno di protesta per i braccianti morti ad Avola pochi giorni prima, come rivendicato da Mario Capanna, leader del Movimento studentesco dell’università statale di Milano. Questo ha portato a rileggere impropriamente la prima come l’appuntamento di un’élite autoreferenziale, contro cui si rende necessario manifestare il dissenso delle fasce escluse.

In ragione di questa importanza, appare consequenziale – e in controtendenza con una vulgata che vede l’opera oggetto di interesse dei soli ceti abbienti – la decisione di allargare maggiormente la platea del pubblico potenziale: dall’anno 2008 la prova generale è stata trasformata in un’anteprima riservata ai giovani, e dal 2011 ha preso piede l’iniziativa Prima diffusa, un cartellone ricco di eventi che culmina nella proiezione dell’opera di apertura su schermi posizionati in vari luoghi di Milano, per permettere alla cittadinanza intera di poter assistere a questo appuntamento irrinunciabile. All’attività di divulgazione si è unita anche la Rai: in un’opera di vero servizio pubblico, non solo il palinsesto di Rai 5 e l’offerta del sito RaiPlay contemplano una consistente presenza di registrazioni della stagione della Scala; a partire dal 2010[2], la prima stessa viene trasmessa in diretta televisiva e radiofonica e successivamente in lieve differita, con apprezzabili risultati di share.

Quest’opera di diffusione è in effetti tanto vasta da non farsi fermare nemmeno dai confini nazionali. La prima della Scala infatti è stata trasmessa in numerosi paesi d’Europa e non solo, in differita sui canali televisivi e proiettata nelle sale cinematografiche, dalla Spagna alla Russia, dal Giappone all’Australia. Io stesso ho avuto modo di goderne in prima persona: in questi mesi risiedo a Grenoble per condurre le ricerche della mia tesi magistrale, e non avrei mai permesso nemmeno all’esilio di frapporsi tra me e la prima. Così, la sera del 7 dicembre mi sono collegato in differita sul sito del canale Arte, con tanto di commento francese, per seguire il Macbeth di Verdi diretto da Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore.

Al di là del mero godimento artistico di una rappresentazione ben fatta e di splendida musica, l’esperienza di assistere in differita da un paese straniero si è rivelata alquanto stimolante, e ha dato l’avvio alla riflessione che vorrei presentare qui di seguito. Confesso di non aver mai avuto prima d’ora davvero contezza di quanto la prima della stagione della Scala sia un evento di importanza e rilievo mondiale: certo, immaginavo che una fetta consistente del pubblico in sala il 7 dicembre fosse composto di stranieri, ed avevo usufruito più volte della possibilità di assistervi a distanza grazie al servizio pubblico; ma non avrei mai creduto che questa copertura si estendesse tanto e comprendesse numerosi paesi stranieri, e men che meno mi sarei potuto sognare che in questi paesi ci fosse un interesse tale, anche solo per un pubblico colto, da giustificare collegamenti tanto diffusi e pervasivi.

Dell’opera in sé non vorrei parlare, come ho dichiarato all’inizio. In primo luogo, dubito di poter aggiungere qualcosa alle molte recensioni professionali che l’hanno commentata, e secondariamente devo ammettere che il mio giudizio al riguardo si è modificato non poco rispetto alla mia impressione originaria dopo avervi assistito in presenza. Posso dire, nel mio modesto parere di appassionato, di essermi commosso nel rivedere quella sala tanto amata dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, e di essermi emozionato ancora di più quando sono potuto tornarci di persona; ho trovato superba la direzione di Chailly ed eccellenti le prove dei cantanti; pur reputando squisito l’arrivo di Alberto Malazzi, ho sentito un moto di profonda malinconia quando ho appreso del ritiro di Bruno Casoni, maestro del coro e punto fermo e certezza della mia ventennale frequentazione della Scala.

Se il comparto musicale si è dimostrato conforme alla sua ottima reputazione e all’altezza di ogni aspettativa, ad avermi suscitato i maggiori pensieri sono stati la regia e la sua prospettiva teatrale. La cosa non è nemmeno tanto sorprendente, vista la mia formazione, e del resto il mondo dell’opera lirica, per quanto conservatore e tradizionale[3], non è avulso dall’evoluzione dell’arte drammatica in senso lato. Se volessi essere inopinatamente succinto, direi che Livermore ha realizzato un buon lavoro, ma non ispirato quanto il resto dell’opera e non immune da alcuni barocchismi che – seppur in linea con il suo stile – di tanto in tanto finivano per appesantire inutilmente alcuni passaggi dell’opera.

Tuttavia, non è un giudizio di merito sulla regia che mi interessa di dare in questo articolo, e del resto devo confessare che molte delle perplessità e delle riserve che avevo avuto in seguito alla visione a distanza della prima si sono attenuate e ridimensionate in occasione della replica dal vivo. Ma non è tanto la rappresentazione in sé ad interessarmi questa volta. Il primo pensiero che ho avuto dopo aver assistito alla prima, infatti, è stata la sensazione che la cifra della regia concepisse come suo pubblico principale non tanto gli spettatori presenti in sala, quanto tutti coloro che assistevano a distanza.

Sebbene abbia dovuto correggere l’impressione che il Macbeth di Livermore funzionasse principalmente a distanza e meno in presenza, dal momento che si è dimostrato alquanto apprezzabile e ben realizzato dal vivo, pure non ritengo del tutto campato per aria questo convincimento. Peraltro, molti dei miei corrispondenti hanno condiviso quest’impressione di uno spostamento del pubblico di destinazione, al punto da spingermi ad una riflessione al riguardo. Il fatto che tutto questo sia avvenuto in occasione del mio soggiorno estero, e di conseguenza del mio primo incontro con la ricezione internazionale della Scala, probabilmente ha svolto un ruolo non indifferente.

Pur dopo aver riconosciuto come il Macbeth di Livermore funzionasse egregiamente anche in sala, non si può negare che la sua regia fosse influenzata profondamente da un immaginario cinematografico molto presente, e non nuovo alla poetica dell’autore. Una simile cifra era condivisa anche dall’Attila e dalla Tosca che avevano aperto le stagioni 2018-2019 e 2019-2020, ed era il concetto fondante di A riveder le stelle, il concerto a porte chiuse concepito per sostituire la prima del 2020[4], impossibile da allestire in maniera tradizionale a causa della pandemia di Covid-19. Questo evento, al di là del suo carattere emergenziale e straordinario, si è rivelato insospettabilmente l’apripista di un modello del tutto inedito di concepire la messa in scena.

A riveder le stelle, fin dal nome di ispirazione dantesca, voleva essere un auspicio ed un augurio di resistenza per una comunità piagata da un anno di pandemia, e facendo di necessità virtù affrontava l’impossibilità di offrire lo spettacolo atteso ad un pubblico presente, presentando l’esibizione artistica a distanza grazie ai mezzi di comunicazione. Benché la prima della Scala venisse trasmessa su Rai 1 fin dalla stagione 2016-2017, con il conseguente aumento di risonanza e spettatori rispetto ad un canale di nicchia e specialistico quale Rai 5, l’evento del 2020 si configura come un momento di rottura nella concezione stessa del momento teatrale.

La riflessione teorica sul teatro ha da tempo acquisito l’idea che il pubblico sia un fattore essenziale e imprescindibile al pari degli attori, e senza la presenza del pubblico non si può parlare di spettacolo, ma di prove. I grandi maestri del teatro del Novecento, nell’elaborare le riflessioni sulla loro arte e nel delineare le differenze con la sopraggiunta cinematografia, hanno ben presto identificato il ruolo chiave dello spettatore: il teatro è indissolubilmente legato all’incontro tra un attore ed un pubblico, alla relazione viva, vibrante e irripetibile che sorge da questo scambio; il momento teatrale e la sua validità artistica accadono unicamente alla presenza di qualcuno che sceglie intenzionalmente di assistere, e cambiano di volta in volta e di replica in replica proprio perché è sempre diverso il pubblico in sala[5]. Come conciliare tutto questo con un’occasione in cui degli artisti eseguono la loro performance dal vivo per portarla ad un pubblico assente e distante, l’immagine straniante di un’orchestra che suona davanti ad una platea vuota e di spettatori che assistono da dietro uno schermo?

Il pensiero che ne sorge è che, a partire da queste premesse, la prima della Scala sia diventata un genere diverso di opera d’arte, distinta dall’opera lirica in generale e dalle prime degli altri spettacoli in cartellone nella stessa stagione, e forse anche differente addirittura dalle repliche successive della stessa opera. Se definiamo l’opera teatrale come quel momento artistico che si produce dall’incontro tra qualcuno o qualcosa che agisce sul palco ed un pubblico che intenzionalmente sceglie di guardare, la prima della Scala sembra presentarsi come un avvenimento dissimile, affine seppur distinto: nonostante la presenza di un pubblico presente in sala, capace comunque di fruire e godere dell’opera, la sua destinazione principale è altrove, per chi segue lo spettacolo in video e a distanza.

Un simile fenomeno era già stato tentato dai Berliner Philarmoniker, altro ensemble di supremo livello, che oramai da tempo mettono a disposizione la possibilità di iscriversi ad una loro sala virtuale, da cui ascoltare le loro esibizioni in diretta o registrate. Tuttavia, la sua natura a pagamento e permanente, estesa a tutta la stagione, la configura come una diversa fattispecie di diffusione della loro musica, maggiormente assimilabile all’ascolto di un disco che non all’assistere ad una performance dal vivo. Per contro, la prima diffusa della Scala si distingue sia per la maggior diffusione sia per la gratuità, ed è al contempo limitata al singolo spettacolo inaugurale, cui viene conferito un carattere eccezionale. L’apertura della stagione lirica viene assurta ad evento culturale di importanza capitale, talmente significativo da non poter essere ristretto alla cerchia ridotta di chi può permettersi di essere presente.

In questo, si traccia una discontinuità con altri tentativi di trasmissione televisiva di uno spettacolo: in molti di essi – come gli stessi tentativi della Scala degli anni ‘80 o i drammi di Eduardo De Filippo – il focus rimaneva sul pubblico presente, ed il telespettatore era unicamente giustapposto; mancava invece la consapevolezza di dover gestire un rapporto inedito e differente tra spazio scenico e pubblico.

Un primo antesignano di ciò fu il Rigoletto a Mantova del 2010[6], per la direzione di Zubin Metha e la regia televisiva di Marco Bellocchio, una messa in scena sui luoghi originali del dramma e trasmessa in televisione in 183 paesi. La differenza è che il Rigoletto a Mantova si è sempre concepito come un lungometraggio dai codici televisivi, legato al teatro unicamente dall’argomento e realizzato invece con tecnica cinematografica, dunque divergente dall’esperimento di Livermore di un teatro ibrido accessibile primariamente da chi non è presente.

Nel corso di questo articolo, ho accennato come la Scala fosse una presenza importante e trasversale nella comunità cittadina milanese. Lungi da quell’immagine paludata e mortifera che vede l’opera come oggetto dell’interesse unicamente di intellettuali snob e ricconi annoiati, la Scala ha accolto al suo interno tutte le fasce di popolazione, che la ricambiavano di una passione ardente: gli appassionati di Verdi facevano a pugni coi partigiani di Wagner, e il garzone del fornaio andava a fare le consegne canticchiando le arie di Rossini; prima delle poltroncine in velluto, la platea ha ospitato a lungo panche di legno e posti in piedi, con biglietti a prezzi accessibili da parte di negozianti, impiegati e studenti.

Di questo è testimone, se me lo si concede, anche la mia storia famigliare e personale. La passione per l’opera è stata infatti un filo conduttore costante tra le varie generazioni, dal bisnonno Attilio, l’unico milanese, operaio che parafrasava il Rigoletto per canzonare la nonna Lucia, al nonno Giacomo, venuto da Bisceglie dopo la guerra, che si sentì pienamente realizzato a Milano quando finalmente riuscì a fare l’abbonamento alla Scala, rinnovato fedelmente per quarant’anni e letteralmente fin sul letto di morte. È al termine di questo percorso che arrivo io, semplice amante della lirica che ha avuto la fortuna di incontrare la Scala fin da bambino grazie ad un nonno generoso ed appassionato, ed è questa lunga frequentazione iniziata tanto presto ad avermi concesso esperienza, familiarità e soprattutto piacere per l’opera.

Certamente la seconda metà del secolo scorso ha visto da un lato l’eclissarsi dell’opera quale forma d’arte squisitamente popolare – sostituita dal rock, dal cinema e dalla televisione – e dall’altro un consistente aumento di costi che l’hanno relegata alle fasce più facoltose di pubblico. Nondimeno, il repertorio classico conserva ancora la sua capacità attrattiva e affascinatoria, e riesce ancora a sedurre chi vi si appresta libero da pregiudizi. I libretti d’opera, al netto del linguaggio aulico, sono pur sempre storie e drammoni ricchi di pathos e colpi di scena, capaci di risuonare con facilità con l’animo dell’ascoltatore. Che la musica sia poi un linguaggio universale, forse la più versatile tra le espressioni artistiche, è concetto talmente noto che non occorre nemmeno riprenderlo qui.

C’è ancora spazio per l’opera lirica al giorno d’oggi, e i dati dello share lo dimostrano. C’è un pubblico già affezionato, ed un pubblico potenziale che attende solo di avventurarsi alla scoperta di un mondo nuovo e remoto. La prima della Scala diventa così l’occasione principe per questa campagna di diffusione ed educazione: un singolo momento di così gran rilievo da meritare un uditorio diffuso in tutto il globo, che trascende i confini e supera le barriere, un’occasione per portare un frammento d’arte raramente disponibile alla platea più vasta che ci sia.

In questo, con buone probabilità la scommessa di Davide Livermore ha pagato. È probabile che il suo immaginario cinematografico indichi la strada da percorrere. Al netto di qualche goffaggine e manierismo, la sua regia del Macbeth potrebbe segnare una discontinuità, perché riceve e assume una nuova premessa: il pubblico cui è rivolta la rappresentazione non è quello che assiste. La prima della Scala non rientra più nella stessa categoria del resto della stagione, ha poco a che spartire con le prime delle altre opere in cartellone e differisce dalle stesse repliche della medesima opera. Suo spettatore è il mondo intero, nei ritrovi pubblici delle città o nella cornice privata delle case. Il pubblico a distanza non è più un semplice elemento addizionale ed accidentale, giustapposto senza troppi pensieri al pubblico in sala come un semplice di più, ma diventa un destinatario dotato della stessa dignità e a cui destinare uguale attenzione.

Chiaramente, questa suggestione rimane ipotetica, e dovrà essere verificata alla prova del tempo. Pure, chi scrive ritiene che questo potrebbe essere il sentiero che verrà percorso, e ne sarebbe anche contento. L’opera diffusa può essere l’occasione per riportare questa grande forma d’arte in mezzo al suo pubblico d’elezione, quel popolo che ne ha decretato la fortuna nei secoli di suo maggior splendore e che oggi ne è respinto. Viviamo in un mondo dotato di straordinari mezzi di comunicazione ed opportunità per condividere l’arte e la bellezza, che pure sono isole arroccate in un mare di squallore.

Questa possibilità di mettere a disposizione un tale spettacolo a tutti, da chi ne è affezionato seguace a chi non ne concepiva nemmeno l’esistenza, è uno degli atti più radicali e generosi che l’arte abbia visto da molto tempo. Un tempo la Scala era un cardine centrale della vita di tutta Milano; forse, in futuro la prima della Scala radunerà spettatori di tutto il mondo in un appuntamento tanto trasversale quanto ricorrente.

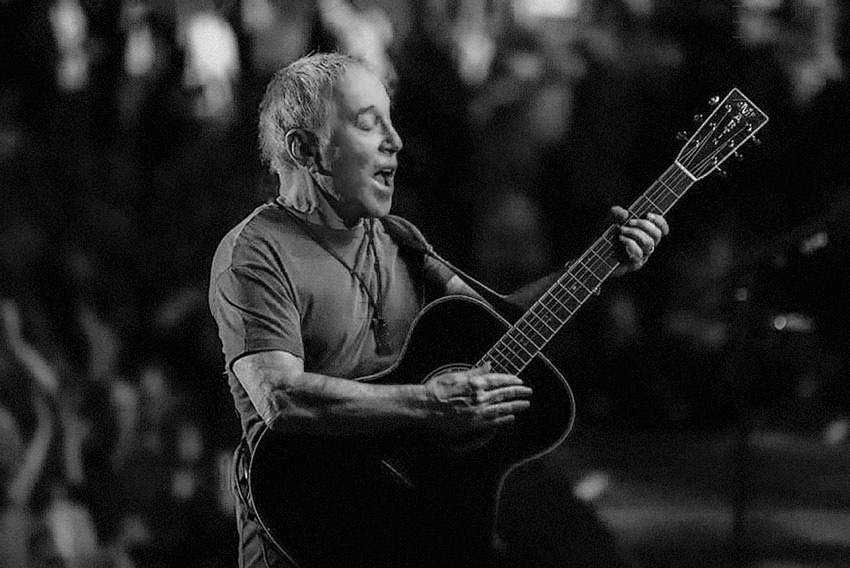

In copertina: Prima della Scala 2021, Macbeth, di Giuseppe Verdi, diretto da Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore (foto: Brescia e Amisano – Teatro alla Scala).