Beethoven è uno di quegli animali strani di cui hanno parlato tutti, tutti sanno chi è, tutti ne hanno sentito parlare e tutti possono dire di averlo ascoltato semplicemente perché un pezzetto di una sua sinfonia è finito con il diventare l’inno europeo, eppure nessuno conosce davvero. È uno dei paradossi degli artisti: più sono celebri, meno in realtà si frequentano.

È per questo che a scrivere di Beethoven bruciano le mani: all’enorme quantità di materiale critico prodotto su di lui si accompagna una domanda, un campanello che rintocca nel cervello e che porta a pensare: lo dico o non lo dico? Lo dico che la sigla di Radio Londra erano le prime note della Quinta Sinfonia? Lo sanno già tutti o è un aneddoto interessante? Poi mi rispondo che giustamente Radio Londra non è nei pensieri degli italiani da un po’ di tempo, e proseguo. Ma il tarlo rimane. In fondo, di Beethoven cos’è che sanno tutti? Che era sordo, che ha scritto nove sinfonie, che dall’ultima è tratto l’inno europeo, che aveva un carattere di merda, che ha scritto Per Elisa, ma che forse non l’ha scritta lui.

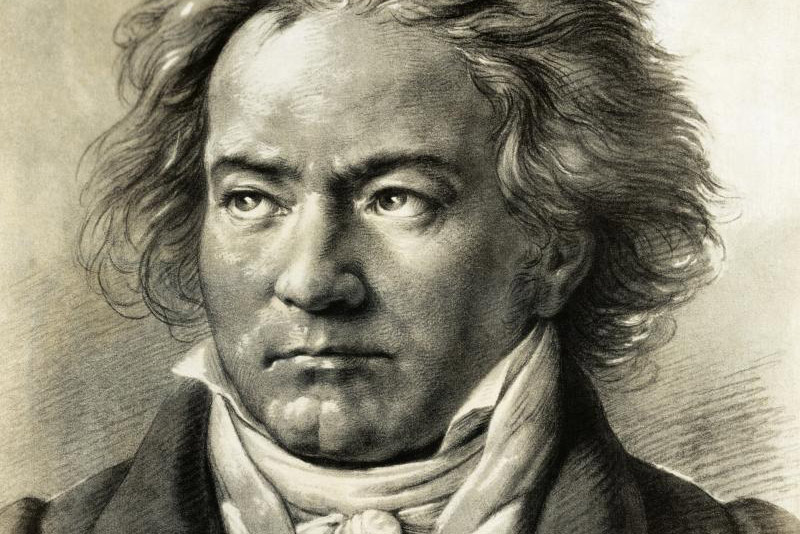

Forse, in fondo, nel dialogo personale che instauriamo con tutti i grandi artisti, questi elementi contano, e forse conta anche il fuggirli: trovare un Beethoven che non sia il Beethoven di tutti, il Beethoven accigliato da mezzobusto, il Beethoven sul pianoforte di Schroeder nei fumetti di Charlie Brown. Un Beethoven di cui si possa dire, almeno un po’, “mio”.

Io non so se ho un mio Beethoven. Però quello che ascolto e riascolto, senza stancarmi e senza mai davvero capirlo, è il Beethoven degli ultimissmi tempi, dopo la nona sinfonia, che scriveva senza alcun sostegno se non l’intrinseca ragione delle sue note. Sordo, solo, con un pessimo rapporto con il suo pubblico e nemmeno messo tanto bene con i soldi, continuava a scrivere seguendo una sua propria idea. Certo, se c’è una cosa di lui che affascina, è proprio questo suo animo grandioso e assieme tetragono: era tutto fuorché un cicisbeo, procedeva per la sua strada con la levità di un mulo, e forse proprio grazie a ciò riusciva a battere vie inesplorate per tutti gli altri.

È il caso di quella che credo sia l’opera più sorprendente della sua produzione, la Grande fuga (op. 133). Sorprendente perché arriva ad anticipare delle scelte che saranno proprie della musica del Novecento. Si tratta di un quartetto d’archi, come la maggior parte dei brani composti da Beethoven negli ultimi anni, ed era inizialmente il finale del Quartetto d’archi n.13 (op. 130) in Si bemolle. Non era una novità l’inserzione di una fuga alla fine di un’opera, e Beethoven stesso aveva già usato questo schema per due sonate di pianoforte. La fuga, infatti, era una forma compositiva che ha visto il suo sviluppo durante l’epoca barocca, soprattutto grazie a Bach, ma che in seguito riscosse meno successso, e non era raro dunque che la si trovasse, invece che come forma a sé, come movimento all’interno di opere più ampie.

Tuttavia si tratta di una fuga molto articolata, che culmina un processo di strutturazione architettonica che Beethoven aveva iniziato già da diversi anni: i suoi ultimi quartetti sono infatti un tentativo di allargare i confini della forma sonata classica, come del resto l’opera di Beethoven nel suo complesso è un tentativo di rompere le gabbie formali della musica settecentesca, ibridare i generi, piegandoli a diverse esigenze espressive e tentando di affrancarsi dalle esigenze del pubblico. Inoltre, se già il quartetto di per sé presentava alcuni elementi sperimentali, la fuga ha delle sonorità proprie, che si discostano dal resto dell’opera, cosa che non mancò di suscitare reazioni quando, nell’estate del 1826, venne eseguita per la prima volta in pubblico.

Il quartetto fu accolto infatti con scalpore, ricevendo encomi e critiche: vennero acclamate le parti centrali, mentre la fuga venne giudicata incongrua rispetto all’opera e dal contenuto del tutto indecifrabile. Si narra che Beethoven fu alquanto indispettito da questi commenti: dal suo punto di vista era il contrario, il quartetto d’archi poteva anche essere dimenticato, mentre l’ultimo movimento era la parte realmente importante, fondamentale, e a cui non avrebbe rinunciato.

Fu così che pensò di accontentare il suo editore, che nel frattempo gli faceva pressioni affinché rimediasse al danno e gli consegnasse un’opera un filo più normale: diede un nuovo finale all’opera 130, un allegro più asciutto e senza troppe pretese, e separò la fuga, creando un’opera a sé stante. Anzi, cercò di dare ad essa il più possibile risalto e diffusione, e quindi creò una versione per pianoforte a quattro mani: in un’epoca in cui non esistevano registrazioni, infatti, l’unico modo di poter rendere un’opera fruibile per tutti era farne una versione per piano, in modo che chiunque ne possedesse uno potesse suonarla.

Purtroppo però, la speranza del nostro compositore di diffondere quest’opera si scontrò con una realtà ben diversa. Complice il fatto che Beethoven lasciò questa terra l’anno successivo, la partitura per pianoforte finì in un cassetto e venne riesumata solo nel giugno del 2005. Quanto alla versione per archi, non ebbe miglior successo. Beethoven, infatti, viveva già in grande isolamento, al di fuori rispetto al gusto della sua committenza, e questo ne influenzerà notevolmente la ricezione, in particolar modo per le sue opere sperimentali. Riguardo in particolare alla Grande fuga, l’opera sarà pressoché dimenticata o giudicata negativamente per molto tempo, fatta salva un’unica voce, quella di Richard Wagner, con i suoi scritti su Beethoven del 1870. Nonostante ciò, dovette aspettare ancora diversi anni prima di venire inserita nei programmi concertistici: per fare un esempio, è soltanto nel 1887 che viene rappresentata per la prima volta in Inghilterra.

Sarà solo negli anni ’20 del Novecento che la Grande fuga vedrà una stagione di completa rivalutazione, venendo presa a modello da quella che il compositore Anton Weber chiamò la “nuova musica”: Igor Stravinsky la lodò come una delle massime opere mai scritte; ebbe un influsso notevole sulle opere di Schönberg come Verklärte Nacht; Adorno vi dedicò diverse pagine e analisi. Era finalmente cambiato il gusto dell’intellettualità europea. Ma cosa c’è in questo brano di tanto particolare?

La prima e più ovvia risposta è la dissonanza. Tutta l’opera è pervasa da accostamenti inusitati per l’epoca, che generano un senso di irrequietezza, di inquietudine, di non-finito. Vi è, infatti, una tensione tra alcuni aspetti della sonata classica, cioè la tendenza a sviluppare delle linee musicali in modo tematico, secondo una progressione, e il contrappunto tipico della fuga, in cui la stessa linea musicale si ripete con variazioni, come le sfaccettature di un prisma. Questa tensione, di per sé non nuova, è condotta però in modo del tutto particolare, che la rende tanto affascinante e difficile da cogliere.

Se infatti fino a quel momento l’esigenza di ogni compositore, anche il più sperimentale, anche il meno classico, era trovare dei suoni che risultassero armonici, non solo e non semplicemente perché gradevoli, ma perché rispecchiavano un intrinseco equilibrio nella struttura della composizione, con la Grande fuga avviene il contrario: la struttura, i temi musicali e il loro ripetersi esigono che l’equilibrio si spezzi, frani: si passa da momenti di crescendo ansimante al silenzio; le note dei violini si fanno rapide e dure, creando un senso di strozzamento, quasi una stonatura. I suoni si fanno aspri.

E perché quei suoni tanto duri risultassero così incisivi, così irripetibili, come ci appaiono oggi, doveva sorgere una poetica dell’asperità che era tutta da inventare, e che vide la luce con il Novecento. Solo una musica fondata su rapporti di ripetizione e variazione del tutto diversi dalle scelte tradizionali, solo una musica che cambiasse ritmi, tempi, tonalità nell’arco di poche battute poteva dare all’orecchio la stessa sensazione che danno i passaggi rapidi e convulsi della Grande fuga.

Non sappiamo quale sia l’idea simbolica che sta dietro la Grande fuga, se ve ne è una: non sappiamo se queste note rappresentino una sensazione, uno stato d’animo, un pensiero definito: la Grande fuga presenta una plurivocità di elementi che la rende interpretabile in modi molto diversi; ascoltandola oggi, però, suscita un senso di frantumazione, una sensazione di epica disperata, in cui il suono fa quasi paura. È una musica in cui si sente l’odore di Schönberg, o il sapore di certi attorcigliamenti musicali della Sagra della Primavera, o dei concerti di Kabalevsky.

In fondo, ogni ascolto, ogni rilettura getta una luce sia nel passato, sia nel futuro di un’opera: da un lato si ascolta Beethoven perché i tempi sono cambiati, perché ne sono cambiati i gusti; dall’altro ascoltare Beethoven significa riscriverlo, fraintenderlo, accostarlo a un nuovo mondo di cose. Ed è forse per questo che la Grande fuga mi sembra inestricabile rispetto al Novecento, così affine da risultare l’espressione in musica dello sconcerto, del senso di indefinito e di inquietudine dei primi decenni del Secolo Breve; quello stesso sconcerto che si trova nell’ultima poesia di un poeta austriaco, Georg Trakl.

Come Beethoven, ben più di Beethoven, Trakl è stato un classicista per tutta la vita: nonostante un’esistenza tormentata, le sue poesie sono tutte in rima, musicali, ben confezionate: riuscivano ad essere perfettamente armoniche anche quando presentavano un contenuto sofferto e doloroso. Tranne l’ultima. Scritta con uno stile espressionistico, quasi esploso, solo a tratti conserva l’antica compostezza delle altre. Era l’unico modo con cui poteva esprimere lo sconvolgimento della Grande Guerra, quello stesso sconvolgimento che lo portò al suicidio per overdose di cocaina a 27 anni.

La poesia si chiama Grodek, e porta il nome di un paese della Galizia Orientale, oggi in quel lembo di terra tra Polonia, Ucraina e Bielorussia, dove si svolse una violenta battaglia. Trakl era lì in mezzo, tra quasi cento feriti. Lo sconvolgimento di quella battaglia gli fu fatale.

Ecco, io non so se Beethoven volesse rappresentare un qualche subbuglio emotivo, non so se quelle asprezze, quelle dissonanze furono volute e ricercate per un preciso effetto espressivo, o se semplicemente si sono verificate perché la matematica intrinseca alla musica ha voluto così. Forse questo non lo sa nessuno. Però, se ci sono delle parole, se ci sono delle frasi che echeggiano questa grande lotta tra equilibrio e disordine, incompiutezza e destino, forse queste sono i versi di quel ragazzo che assisteva alla ritirata dai campi di Grodek dei suoi compagni feriti.

La sera risuonano i boschi autunnali

di armi mortali, le dorate pianure

e gli azzurri laghi e in alto il sole

più cupo precipita il corso; avvolge la notte

guerrieri morenti, il selvaggio lamento

delle lor bocche infrante.

Ma silenziosa raccogliesi nel saliceto

rossa nuvola, dove un dio furente dimora,

il sangue versato, lunare frescura;

tutte le strade sboccano in nera putredine.

Sotto i rami dorati della notte e di stelle

oscilla l’ombra della sorella per la selva che tace

a salutare gli spiriti degli eroi, i sanguinanti capi;

e sommessi risuonano nel canneto gli oscuri flauti dell’autunno.

O più fiero lutto! voi bronzei altari,

l’ardente fiamma dello spirito nutre oggi un possente dolore,

i nipoti non nati[1].

Leggi tutti i nostri articoli sulla musica