Ascolta la playlist di Spotify con le canzoni di Paul Simon

È il 22 settembre del 2018, la notte avvolge il Corona Park, nel distretto di Queens a New York.

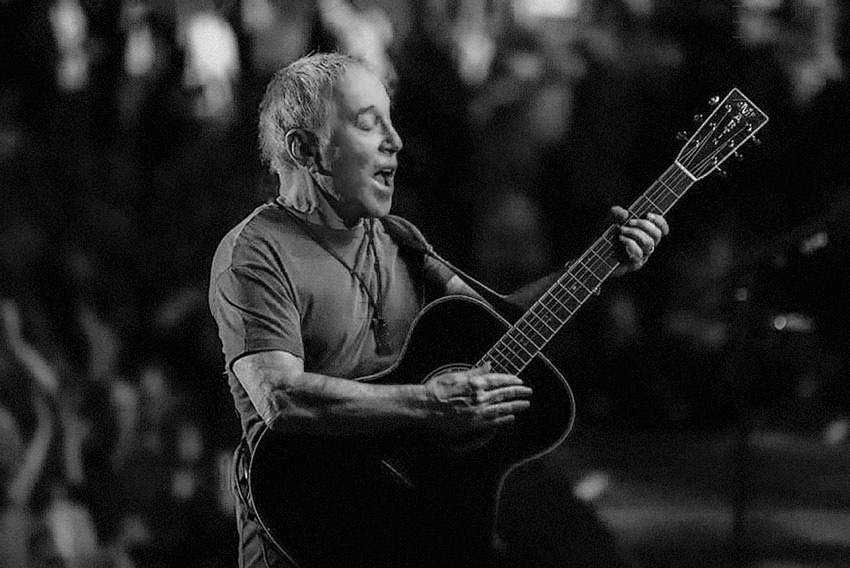

C’è un uomo sul palco; che è anziano lo si vede dai capelli, dalle rughe, dalla pelle, ma è dritto e sereno mentre imbraccia la sua chitarra e accenna un arpeggio in do minore.

La folla sotto di lui riconosce la canzone, ma non esulta e non grida: trattengono tutti il fiato mentre esordisce per l’ultima volta con le parole: «Hello darkness, my old friend».

1. The only living boy in New York

We were always able to sing and blend well together; that’s our gift. But aside from that, we’re really two different guys.

La nostra storia comincia dalla fine: Paul Simon e Art Garfunkel, i due amici d’infanzia cresciuti nel Queens e lanciati in cima alle classifiche di tutto il mondo per un’intera decade, sono arrivati al capolinea. Bridge over troubled waters, 1970, è considerato da molti il loro capolavoro[1] e di sicuro è il loro più grande successo commerciale, ma rappresenta anche la fine della loro carriera.

O meglio, l’inizio della carriera di Paul Simon.

Sì, perché questo potrebbe benissimo essere visto come il primo album da solista di Paul; Art infatti partecipa solo minimamente alla stesura del lavoro: registra le sue armonie, si becca il glorioso solismo della title track ma per il resto del tempo è impegnato a girare il suo primo grande film in Messico, quello che dovrà lanciare la sua carriera di attore (spoiler: non succederà mai). Ma non è solo questo il problema: è chiaro ormai che Paul si sente legato e appesantito dalla presenza ingombrante di Art: è da sempre lui che scrive e compone le canzoni, ma è l’amico dai riccioli d’oro e dalla voce angelica a prendersi il grosso degli applausi. Per di più Paul vorrebbe uscire dal seminato, lasciare da parte la riflessione intimistica un po’ cerchiobottista che li ha caratterizzati per tutti gli anni ‘60 e rischiare, sia a livello musicale che politico. Ha deciso, è il momento di mettere la parola fine a Simon & Garfunkel e lo fa con due canzoni splendide, contenute nell’album e dedicate proprio all’amico di una vita.

The only living boy in New York è la sua prima vera e propria canzone da solista, quella che anticipa la separazione da Tom[2], una riflessione nostalgica sul passato insieme e sul futuro lontani. Viene solo da chiedersi come sia possibile che Art Garfunkel sia caduto dal pero quando l’amico gli ha rivelato che era arrivato il momento di continuare ognuno per la propria strada. Seriamente Art: non hai ascoltato il tuo ultimo album?

2. Me and Julio down by the schoolyard

I was eating in a Chinese restaurant downtown. There was a dish called Mother and Child Reunion. It’s chicken and eggs. And I said, I gotta use that one.

Siamo nel 1972: sono passati solo due anni dal grande successo di Bridge over troubled waters e Paul Simon fa uscire suo primo album da solista – Paul Simon, giusto per mettere ancora più in chiaro che ora è da solo. Il primo album da solista è sempre un azzardo: o va benissimo o va malissimo e per Paul per fortuna è il primo caso. La cesura con il passato è evidente, perché se lo stile è sempre il suo[3] le atmosfere e i temi cambiano.

L’impressione generale è quella di una musica più leggera, capace di lirismo e introspezione, come nella splendida Duncan o in Papa hobo, ma anche di ironia e provocazione, come nel reggae energico di Mother and child reunion – scritta a partire dal menù di un ristorante cinese – e nella famosissima Me and Julio down by the schoolyard, dal testo malizioso e velatamente politico.

A livello musicale invece lo stacco si fa ancora più netto: le atmosfere del pop elettrico vengono lasciate da parte in favore di un approccio acustico e contaminato dalla musica folk. Dalle atmosfere andine, già sperimentate in El condor pasa, al gypsy blues, passando per i ritmi latini e gli strumenti singolari, come la cuica brasiliana suonata da Airto Moreira proprio in Me and Julio down by the schoolyard. Paul Simon è di nuovo sulla cresta dell’onda, l’esperimento ha funzionato e getta le basi per quella che poi sarà la sua cifra futura: la contaminazione culturale.

3. American tune

It is a song about disillusion. It was written after Nixon was elected. It bothers me whenever I think that the definition of American doesn’t include everybody, doesn’t include the minorities, equally. And whenever I feel that we’re in a time where that’s the case, it’s reactionary to me and it makes me uncomfortable, and I think that’s the case today.

Siamo nel 1973, è passato solo un anno dall’esordio come solista: Paul Simon scrive, scrive e scrive. Sono anni prolifici, in cui Paul gioca a sperimentare soprattutto con la musica: nell’album There goes rhymin’ Simon si sposta a sud di New York e si diverte con il gospel e con il dixieland del sud degli States fino a spingersi in Giamaica. Ma c’è una canzone che si stacca dal brio delle altre per ritornare – così sembra – alle atmosfere introspettive dei tempi in cui suonava con Art: American tune in realtà è tutto fuorché una rappresentazione musicale delle angosce del singolo, è un inno amaro e disilluso dal respiro nazionale, una riflessione sulle illusioni del sogno americano, che anticipa di qualche anno la traduzione rabbiosa del Bruce Springsteen di Born to run. La sua poetica qui è ai massimi livelli: la Statua della Libertà si stacca da Manhattan e va alla deriva sull’oceano mentre il narratore si prepara per tutto quello che gli resta, un’altra giornata di lavoro.

La musica curiosamente però suona più familiare alle orecchie di un musicista classico che a quelle dello statunitense medio: la melodia e il giro di accordi del tema principale infatti sono presi in prestito nientemeno che a sua altezza Johann Sebastian Bach, che a onor del vero li aveva a sua volta presi in prestito da Hans Leo Hassler. Insomma, una storia di prestiti, che potete approfondire qui e che ci conferma che spesso l’originalità è sopravvalutata.

Se i singoli precedenti avevano confermato il successo di Paul Simon, American tune contribuisce a proiettarlo nell’olimpo dei cantautori americani. Da solo, stavolta.

4. Still crazy after all these years

If you can get humor and seriousness at the same time, you’ve created a special little thing, and that’s what I’m looking for, because if you get pompous, you lose everything.

Siamo nel 1975 e Paul Simon è reduce dal divorzio dalla sua prima moglie: le influenze musicali del jazz e dell’R&B fanno da sfondo a questo album intriso di malinconia e a tratti di autocommiserazione. La celebre 50 ways to leave your lover è sferzante, ma è Still crazy after all these years a rubare la scena, proprio per la sua involontaria ironia: diventerà la canzone perfetta per chiudere i suoi concerti senili – la sua Forever young, se vogliamo – ma se c’è una cosa che Paul Simon non è mai stato è pazzo. Curioso, intraprendente e anche coraggioso, ma sempre cerebrale, controllato: il suo dolore non ci colpisce come un pugno ma ci arriva tramite la sua riflessione; questa canzone non è da meno, con la sua struttura armonica complessa e geniale e i suoi versi consciamente instabili composti meticolosamente, come si vede qui.

Da questo momento in poi però la sua carriera subisce una battuta d’arresto: recita in One-trick pony, un film parzialmente autobiografico di cui canta anche la colonna sonora, ma tolto il singolo Late in the evening il resto viene presto dimenticato.

È in questi anni che decide di riunirsi con il vecchio socio, Art Garfunkel, per un concerto dalle proporzioni epiche in Central Park. Simon lavora a lungo sugli arrangiamenti e sulla veste musicale: Art vorrebbe riproporre la classica formazione chitarra acustica e voci ma a Paul non piace riscaldare la minestra; per fortuna è il secondo ad averla vinta e il concerto ne esce come un gioiellino nostalgico ma capace di dare nuova linfa ad alcuni brani ventennali. Art come al solito non collabora molto: non studia e fuma erba, salvo poi lamentarsi di non aver cantato bene. Visto il grande successo del momento decidono di registrare un nuovo progetto insieme, che prevedibilmente naufragherà per divergenze d’opinione; l’album Hearts and bones uscito senza Garfunkel passerà in sordina, portando la carriera di Simon a un punto di stallo.

5. Diamonds on the soles of her shoes

I’m more interested in what I discover than what I invent.

È il 1984 ormai e Paul Simon non sta attraversando un bel momento: la sua carriera sta colando a picco, si è sposato con Carrie Fisher (sì, il maledetto è stato sposato con la Principessa Leila), il suo amore più appassionato e turbolento, ma appena un anno dopo hanno divorziato e alcuni pensano che ormai per lui sia finita. È in questo frangente che una musicista con cui stava collaborando gli fa ascoltare una cassetta dei Boyoyo Boys, un gruppo sudafricano: Paul ne resta folgorato; adora l’energia che si sprigiona da quella musica trascinante e decide che vuole registrare con loro. L’unico problema è che non sa come contattarli, la cassetta è copiata e ha giusto il nome della band: vola in Sudafrica ed è lì che nasce Graceland.

Nell’anno successivo registrerà tra il Sudafrica e New York una serie di brani assolutamente innovativi e sperimentali, pescando a piene mani dalla musica sudafricana senza appropriarsene o imitarla ma collaborando attivamente con numerosi musicisti sudafricani nella composizione e nello sviluppo dei brani. Ne esce un disco unico nel suo genere, fatto di commistioni musicali e tematiche: le storie raccontate parlano di politica, di amore, di redenzione e della vita sua e dei musicisti coinvolti, ma tutto è filtrato attraverso la lente luminosa del ritmo – anzi dei ritmi! – che danno all’album un’energia e una positività inedita. Paul Simon prende la sua stessa autocommiserazione di Still crazy e la trasforma in You can call me Al, un brano che racconta “la mia parte peggiore”, come lui stesso ammette, ma che per una volta le dà una veste nuova.

È un successo planetario: Paul Simon ha violato l’embargo dell’epoca sulla musica sudafricana (finché vigeva l’Apartheid tutti gli artisti mondiali erano caldamente invitati a non collaborare con il Sudafrica) ma rischiare ha pagato. C’è stato ovviamente chi ha protestato e l’azione stessa rimane tutt’ora controversa per molte ragioni ma dalla sua parte c’è sempre stato il fatto che non è andato lì per fare concerti, ma per dare voce alla musica e alla cultura degli strati più colpiti della popolazione sudafricana.

La collaborazione forse più bella è quella con Joseph Shabalala, il leader dei Ladysmith Black Mambazo, un gruppo corale a cappella nato nelle township sulle radici dell’isicathamiya e del mbube – due generi vocali tradizionali delle culture zulu basati sulle armonie vocali[4]. Paul e Joseph diventarono ben presto amici stretti che avrebbero collaborato ancora molto negli anni a venire, fino alla morte di quest’ultimo: in tutti i concerti più importanti di Paul Simon da quel momento in avanti ci sarebbero stati Joseph e i suoi Black Mambazo, come in questa splendida performance del 2007.

6. She moves on

If you can get Paul Simon to write a song about you, do it. Because he is so brilliant at it. (Carrie Fisher)

Paul Simon ormai è tornato alla ribalta, molti sostengono addirittura che abbia dato origine a quella che poi sarà chiamata world music: dire che l’abbia inventata è pretenzioso, ma quello che è sicuro è che ha contribuito a renderla celebre e conosciuta a un pubblico incredibilmente vasto. Ma Paul non è tipo da fermarsi: dopo il tour mondiale e il concerto-evento in Zimbabwe con gli artisti sudafricani esiliati come Miriam Makeba e Hugh Masekela (guardatevelo se potete), parte per il Sudamerica, deciso a esplorare le percussioni brasiliane e la musica afro-latina in generale.

La sua ricerca confluisce nel 1990 in The Rhythm of the Saints, un lavoro altrettanto eclettico e complesso, ma più onirico e introspettivo del precedente. Non stupisce che una delle tracce più belle sia nata nel cuore dell’Amazzonia: la leggenda vuole che Paul e Carrie Fisher, che dopo il divorzio erano tornati insieme più volte, bevvero insieme una bevanda psichedelica preparata da un sacerdote di una tribù amazzone e mentre questo salmodiava delle litanie rituali, Carrie ebbe una visione lucida, che la portò a troncare una volta per tutte la relazione con quell’uomo tanto geniale quanto opprimente.

Paul Simon, che già in Graceland aveva scritto «losing love is like a window in your heart, everybody sees you’re blown apart, everybody feels the wind blow» pensando proprio lei, stavolta compone She moves on, il saluto definitivo alla donna che «amava con una disperazione che a volte era capace di spaventarlo».

7. Adios hermanos

Siamo nel 1991 e Paul Simon ha appena bissato il concerto in Central Park: stavolta Art Garfunkel non c’è, ma in compenso è pieno di musicisti africani e sudamericani. Il concerto è un successo incredibile: 750.000 persone accorrono per quello che Simon stesso ha descritto come il momento più memorabile della sua carriera. È in questo frangente che Paul ha una pessima idea: è arrivato il momento di cimentarsi in un genere che da buon New Yorker conosce benissimo ma che non l’ha mai davvero conquistato – il musical. Nel 1998 debutterà a Broadway The Capeman, lo spettacolo scritto e diretto da Simon e interpretato da un giovane Marc Anthony e da un maturo Rubén Blades, due mostri della musica caraibica: sarà un fiasco totale e sarà costretto a chiudere dopo appena 68 performance.

Com’è possibile che un autore così brillante abbia prodotto un fallimento del genere? Paul Simon per una volta ha puntato troppo in alto e ha forse peccato di hýbris. Intendiamoci, la musica è stupenda, nessuno sano di mente potrebbe negarlo: i ritmi e i suoni di Porto Rico si fondono in uno spettacolo ambizioso, che punta a dar voce a un reietto della società, l’assassino Salvador Agrón, preso direttamente dalle pagine dei giornali della sua adolescenza.

Ed è qui il primo errore: alla gente non piace sentire la storia di un assassinio così recente, nonostante la parabola di redenzione che lo accompagna, e sono numerosi i movimenti nati per boicottarlo; lo spettacolo poi non funziona proprio perfettamente a livello teatrale: se la musica è ottima, le parole e l’adattamento scenico suonano a tratti artefatti e poco convincenti. La ciliegina sulla torta della disfatta è il malcelato disprezzo di Paul per una forma musicale che ha definito poco prudentemente “stantia” poco prima dell’anteprima: Broadway non è stata felice e gliel’ha fatta pagare.

8. Dazzling blue

Music is forever; music should grow and mature with you, following you right on up until you die.

La carriera di Paul Simon da quel momento si muove in direzione incerta: resta a lungo in silenzio e quando non lo fa non incontra il successo sperato, nonostante il materiale non scada mai nel mediocre. Colleziona premi, malumori e Schadenfreude di colleghi e giornalisti, fino all’uscita di So beautiful or so what nel 2011: l’ormai settantenne di Queens è capace ancora una volta di uscire dal limbo è stupire tutti. Parliamoci chiaro, non è un album innovativo o epocale, ma è innegabilmente bello: sono belle le parole, che per la prima volta affrontano direttamente temi enormi come Dio e l’aldilà, ed è bella la musica, semplice eppure non banale, speziata con elementi di R&B e di musica folk pescata dai vari angoli del mondo.

E poi c’è Dazzling blue, una canzone d’amore diretta e delicata, dedicata a Edie Brickell, sua moglie dal 1992, ben lontana dagli struggimenti del passato: la melodia riposa serena su un tappeto di percussioni e vocalizzi indostani che evocano il migliore Nusrat Fateh Ali Khan. La fortuna dell’album gli dà il la per cominciare una nuova serie di concerti: il settantenne è incredibilmente in forma, la sua band funziona come una macchina ben oliata e insieme macinano palco dopo palco come se niente fosse per i due anni successivi.

9. The werewolf

My whole artistic life has always been about change, change, change, move on, move on. It’s the only thing I find interesting.

È il 2016 e Paul Simon inizia già a parlare di ritirarsi dalle scene: d’altronde qualche mese prima ha partecipato al concerto per i 75 anni della sua coscritta Joan Baez e hanno scherzato insieme sul fatto che ormai sono un po’ arrugginiti. Hanno scherzato però, perché Paul ha un ultimo asso nella manica da giocare prima di mettere la parola fine alla sua carriera: Stranger to stranger esce il 3 giugno e balza in testa alle classifiche di tutto il mondo, primo nel Regno Unito e terzo negli USA, risultato mai raggiunto neanche ai tempi d’oro.

L’album è un vero e proprio gioiello: mentre i suoi contemporanei rivivono di allori passati, Paul Simon si è silenziosamente reinventato per creare la sua ultima sperimentazione, un album fresco e composito come un patchwork, un caleidoscopio di ritmiche e timbri tenuti insieme dalla sua voce che quasi non sembra sentire il tempo che passa. In Stranger to stranger c’è un po’ tutto: ci sono gli elementi folk – africani, peruviani, indiani – ma c’è la musica elettronica di Clap Clap! – artista italiano con cui lavora a distanza – e ci sono addirittura strumenti bizzarri come il chromelodeon e le cloud-chamber bowls, inventate dall’eclettico Harry Partch, il teorico della scala a quarantatré toni. La stessa scrittura abbandona le riflessioni escatologiche dell’album precedente, per darci un quadro leggero e ironico della frammentarietà della vita contemporanea.

Alla veneranda età di 74 anni, Paul Simon è stato di nuovo in grado di stupire e divertire.

E scusate se è poco.

10. The sound of silence

It means more than you can know.

È il 22 settembre del 2018, la notte avvolge il Corona Park, nel quartiere di Queens a New York.

Paul Simon ha appena finito il suo ultimo concerto, nel quartiere in cui è nato: ha fatto di tutto perché fosse una celebrazione gioiosa e leggera, quasi intima se vogliamo. Non c’è stato nessun ospite questa sera: non Joseph Shabalala, non Joan Baez che è venuta a sentirlo qualche sera prima, non Art Garfunkel, l’amico di un tempo che ora lo chiama mostro. Solo la moglie Edie Brickell è balzata sul palco per fischiettare l’assolo di Me and Julio down by the schoolyard tra le grida della folla entusiasta di sentire cantare di Rosie, the queen of Corona, in pieno Corona Park. Solo quest’uomo di 76 anni, la sua band e un’energia davvero insospettabile che lo porta persino a ballare tranquillo sulle note dello zydeco di That was your mother: Paul si diverte fino all’ultimo, questo è fuori di dubbio.

Qualcosa però si incrina verso la fine: già Homeward bound, l’ultima canzone in scaletta, è intrisa di una malinconia speciale, ma è quando torna sul palco da solo con la sua chitarra che cala un silenzio sospeso. Sanno tutti cosa sta per uscire da quel silenzio.

Chissà se mentre la suonava ha pensato a quando l’ha composta, qualche isolato e qualche decennio più in là, chiuso nel bagno di casa con il rubinetto aperto e la luce spenta?

L’ha tirata in lungo verso la fine, rallentandola e prolungando l’arpeggio finale, poi le ha dato un colpo secco, chiudendola in modo quasi trionfale, prima di rivolgersi verso il pubblico nel buio e ringraziarlo di cuore nel boato degli applausi. Per questa serata, ma anche per aver reso possibile tutta la sua carriera, o meglio, tutta la sua vita in musica: «it means more than you can know».

P.S. Ho parlato male del povero Art Garfunkel per tutto il tempo e – parliamoci chiaro – se lo merita. Ma è anche vero che probabilmente senza la sua voce e senza quelle splendide armonie dei primi tempi, pochi avrebbero conosciuto Paul Simon.

Quindi per farmi perdonare vi lascio con una canzone bonus, come avevo fatto per Nina Simone. Avevo pensato di scegliere Graceland, una delle mie canzoni preferite di sempre, ma cedo in favore di The Boxer, una canzone che definire bella è riduttivo e che senza Garfunkel onestamente funziona meno.