Parlare del rapporto tra Van Gogh e il Giappone è diventato difficile perché non è una novità. Decenni di mostre, documentari, articoli, libri, ricerche hanno messo in luce tutto della storia di Van Gogh e del suo amore per le stampe giapponesi, per quel mondo di sole che si poteva scorgere dalle stampe di Hokusai e Hiroshige. Non solo non è più una novità, ma tutto sommato sa anche di luogo comune, come quelle storie che il parente di turno ti vuole raccontare per la duecentesima volta, e sai già come vanno a finire.

Però, però. Nonostante tutto Van Gogh continua ad affascinare, e continuano gli interrogativi sulla sua opera, da quale sia stata l’ultima, a cosa avesse in testa questo corpulento uomo dai capelli rossi, che ha risolutamente continuato a dipingere per tutta la vita, pur nella miseria, nella marginalità, nella precarietà di dover sempre chiedere al fratello i mezzi per un po’ di pace, per potersi dedicare alla sua arte, per studiare.

È l’ostinazione di Van Gogh che affascina, quell’ostinazione che lo porta dalle terre di Nuenen, in un’Olanda nera di fuliggine, a Parigi, e poi ad Arles, in Provenza, teatro di quella che forse è la sua produzione più famosa. È famosa anche un’espressione che usa, nei primi anni, per parlare a se stesso: “anfora rotta“, che dice tutta l’inquietudine di un giovane uomo che si porta dentro un pezzo di ghiaccio, qualcosa di perduto per sempre, e che lui stesso non riesce a capire, e che proverà a sciogliere al caldo del sud della Francia.

Ecco, questa ostinazione, questa sensazione di rottura, di frammentazione, è tanto contemporanea, ed è forse uno dei motivi per cui Van Gogh ci sembra vicino, e sentiamo quasi di capirlo. Anche noi, del resto, viviamo un’epoca contraddittoria e frammentata. Un’epoca molto diversa, ma che vive la stessa scissione tra i sogni di gloria e di avvenire e una cultura decadente, incapace di vedere il nuovo. La stessa contraddizione si avvertiva all’epoca: da un lato la Belle Époque, la tecnologia, i sogni di un avvenire radioso, e dall’altro una cultura stanca, sfibrata, quella cultura che Nietzsche aveva tentato di prendere a martellate pochi anni addietro, senza riuscirci.

Siamo nel 1887, e Parigi è il centro del mondo. Più di Londra, più di New York che vedrà il suo splendore fra qualche decennio. politico, ma soprattutto il centro del mondo artistico. Una vitalità culturale incredibile, che esalta Van Gogh: fino ad allora aveva vissuto non solo la provincia, ma anche la ristretta mentalità religiosa, piccola, del resto d’Europa. Andare a Parigi significava fare un salto di secoli. A Parigi c’era il nuovo, c’era la fotografia, c’erano gli impressionisti, Seurat e Toulouse Lautrec. C’è tutto ciò che un giovane pittore può desiderare: l’arte, la cultura, la politica.

E ci sono queste magnifiche stampe giapponesi. Quell’oriente che prima Van Gogh aveva adocchiato sui moli d’Anversa con una certa diffidenza (il «fare di cimice» dei cinesi, come lo chiamava), ora per Van Gogh diventa una vera e propria folgorazione, un’ossessione che imprimerà una svolta decisiva su tutta la sua vita e la sua arte.

Non è il solo: tutti gli impressionisti, Monet a Whistler sono colpiti dalla differente resa prospettica delle stampe giapponesi, dalla capacità di rendere i dettagli, dallo sguardo pulito e terso che emanano, soprattutto se confrontate con la xilografia occidentale. E poi i colori, così vividi, così forti, tali da domandarsi come siano possibili. I blu sognanti, i verdi tenui, i rossi intensi ed eleganti: per ogni pittore occidentale le stampe giapponesi sono un’infinita miniera di spunti tecnici. Monet ne rimarrà folgorato, e incomincerà non solo a dipingere alla giapponese, ma a concentrarsi sempre di più sui dettagli, sugli stessi soggetti: è da qui che nascono le vedute alla cattedrale di Ruen, o le celebri ninfee. Per un grafico come Toulouse Lautrec, poi, è impossibile non cogliere quella particolare sensibilità. E infatti le sue locandine, i suoi gatti, hanno delle sinuosità tipicamente nipponiche.

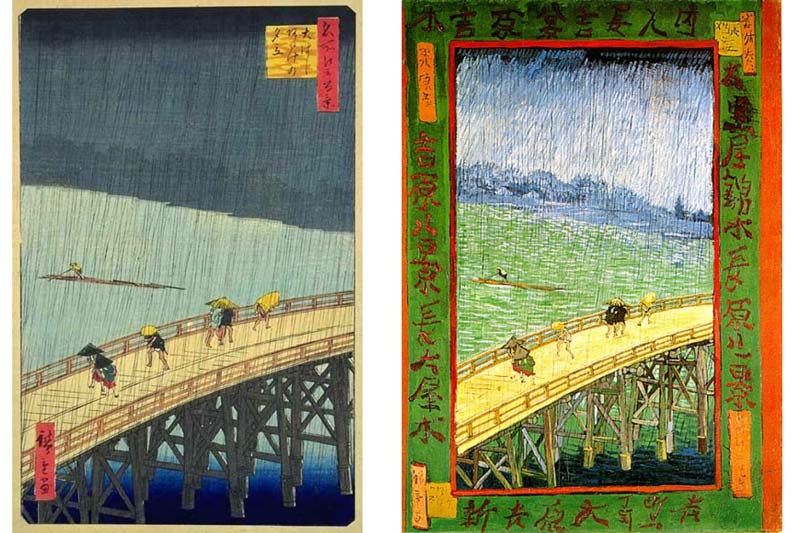

Ma spesso le contaminazioni orientali si limitano ad una semplice imitazione di particolari soluzioni estetiche, come ad esempio la scelta di un punto di vista leggermente dall’alto e della scelta di vedute panoramiche molto ampie (con il conseguente abbandono della prospettiva scientifica) e raramente si spingono oltre. Si tratta perlopiù di copie, di un’ispirazione puramente tecnica.

Anche Van Gogh, sulle prime, verrà contagiato da questo entusiasmo formale, e proverà a creare delle copie, che risultano quasi perfette come Il ponte sotto la pioggia, preso a prestito da Hiroshige, in cui è evidente la capacità di assumere la stessa prospettive, le stesse figure, e anche imitandone l’impaginazione, creando una vera e propria cornice corredata da caratteri giapponesi. In queste copie si vede come Van Gogh usi il Giappone per esprimere altro, in realtà: mentre Hiroshige è austero e compendiario, Van Gogh non rinuncia al dinamismo e al tormento, come si vede dalla pioggia che scroscia irregolare, molto più realistica dalle righe compassate della stampa. Van Gogh usa il Giappone come nuova chiave per dire ciò che ha sempre voluto dire.

Il passaggio successivo, invece, e questo non è stato osservato abbastanza, si ha quando Van Gogh, rispetto agli altri pittori della moda Japoniste, inizia a guardare al Giappone in termini non più meramente artistici.

Il nostro pittore, infatti, compra queste stampe da un mercante d’arte, tale Julien François Tanguy, intorno a cui si radunano diversi pittori, soprattutto di scuola simbolista, e a cui Van Gogh è talmente affezionato da chiamarlo “papà”. Il Ritratto di Pére Tanguy è piuttosto celebre. Ciò che a volte sfugge, nell’immagine di un Van Gogh disimpegnato e totalmente incentrato sulla sua arte e sulla sua persona, è che questo Tanguy era di simpatie socialiste, e Van Gogh iniziò, anche se molto vagamente, ad andar dietro a quei discorsi. Siamo in un’epoca in cui la Comune di Parigi è un evento passato, ma di cui si ha ben impressa la memoria, e i socialisti, seppur non più sulle barricate, continuano in tutta Europa a rumoreggiare sotto la brace.

È così che nella mente del nostro pittore il Giappone e l’idea di un mondo nuovo, di un’utopia in cui le persone non siano sfruttate e schiave di ricchi signori, iniziano a coincidere. Il Giappone dunque diventa un simbolo non solo artistico, ma anche politico-culturale, come terra felice, terra da imitare. Per questo la ripresa fedele del Giappone non basta: non è una questione tecnica, ma un’idea da esprimere. Un’idea che lo porta a mutare la tela, schiarirla, portare colori nuovi, abbandonare quel modo terrigno di dipingere, abbandonare del tutto la terra nera e il lume della lampada dei mangiatori di patate. E a Parigi, in quel 1887, c’è la luce del sole, ed è molto intensa e bella.

E a questo punto Van Gogh torna a concentrarsi sulle questioni tecniche, ma con una nuova idea, e una nuova consapevolezza. Il senso è operare una vera rivoluzione interna, una rivoluzione intima, morale prima ancora che artistica: una rivoluzione che però può esprimersi solo attraverso l’arte.

In questi anni il nostro pittore ricrea e modula un’intera grammatica basata sul modo giapponese di intendere il disegno, di organizzarlo. Continua a studiare, in modo anche preciso e meticoloso, quel gusto per l’impaginazione di ampio respiro tutto nipponico, alla nitidezza di queste stampe, bidimensionali e proprio per questo grandiose, dotate di una prospettiva straniante, in modo da cogliere il senso d’insieme del soggetto e al contempo il dettaglio. A questo aggiunge uno studio della linea, che predomina nel disegno, lo definisce e lo incornicia: e infine i primi piani, quasi fotografici. Il Giappone diventa simbolo di una terra dove uomo e natura si intersecano, si incontrano: a guidare la sua mano è la serenità che pervade queste vedute, queste nature morte, questi profili di donna leggiadri. E lo porterà in un nuovo Giappone, un «Giappone di Francia», la Provenza.

E qui abbiamo un nuovo rivolgimento, che ci mostra come il modo di pensare di Van Gogh spesso appaia strano, folle e inconcludente, quando invece il suo pensiero ha una coerenza, anche se non logica: Van Gogh ragiona per associazione di idee, per similitudini, più che per passaggi logici. L’utopia sociale equivale al Giappone, che equivale alla Provenza: logicamente non c’è nulla di vero in tutto ciò, nulla di reale, ma l’analogia permette al pittore di costruire un’idea più chiara di se stesso e della direzione in cui vuole andare. La Provenza è quanto di più vicino al Giappone si può permettere: il sole, la bellezza dei paesaggi, la tranquillità della gente sono per lui paragonabili al paese del Sol Levante.

Certo, non sarà dello stesso avviso Gauguin, che si trasferirà da lui per un periodo, per poi scappare a gambe levate, sia dal paese, sia al pittore. Anche le due mostre d’arte in cui Van Gogh cerca di far passare alcuni suoi quadri sono fallimentari. Il nostro pittore, tuttavia, non demorde: prega il fratello di mantenere a Parigi i contatti col mercante d’arte Siegfried Bing, che è diventato da poco la sua principale fonte di stampe orientali: «Ho più perduto che guadagnato, e va bene, ma intanto ho avuto la possibilità di vedere molte giapponeserie (…) tutto il mio lavoro si basa sulla giapponeseria».

Ecco il modo di pensare di Van Gogh: non gli interessa divenire giapponese, o magari addirittura andare in Giappone a vedere con i suoi occhi questa utopia, questo mondo felice. Non gli interessa né che esista, né che sia esistito: ciò che gli interessa è operare una traduzione fedele, ma autonoma, della cultura giapponese. Ecco che quindi il Giappone diventa la Provenza; le linee dritte di Hokusai diventano la sua pennellata spessa e svirgolata; i colori, chiari e netti nelle stampe, diventano accesi e materici; le sensazioni; la staticità nipponica diventa dinamismo e ansiosa ricerca.

In tutte queste opere traspare violenta la necessità di esprimere la materia, di tirarla fuori dal quadro, di rendere tangibile il soggetto, perché vitale. Ecco che quindi il Giappone, da mania, ossessione e vago presagio di utopia politica diventa sempre di più un’ecologia dell’agire artistico. E, in questo, non c’è nulla né di folle, né di maniacale. Van Gogh sta cercando un metodo che gli schiuda mondi, anche se a noi sembrano dei semplici abbagli.

Per capire più da vicino cosa significhi, possiamo ricorrere direttamente alle sue parole, in uno dei passi più belli delle lettere al fratello:

«Studiando l’arte giapponese, si vede un uomo indiscutibilmente saggio, filosofo e intelligente, che passa il suo tempo a far che? A studiare la distanza fra la terra e la luna? No; a studiare la politica di Bismarck? No; a studiare un unico filo d’erba. Ma quest’unico filo d’erba lo conduce a disegnare tutte le piante, e poi le stagioni, e le grandi vie del paesaggio, e infine gli animali, e poi la figura umana. Così passa la sua vita e la sua vita è troppo breve per arrivare a tutto. Ma insomma, non è quasi una vera e propria religione quella che ci insegnano questi giapponesi così semplici, e che vivono in mezzo alla natura come fossero essi stessi dei fiori? E non è possibile studiare l’arte giapponese, credo, senza diventare molto più gai e felici, e senza tornare alla nostra natura nonostante la nostra educazione e il nostro lavoro nel mondo della convenzione».

(G. Mori, Impressionismo, Van Gogh e il Giappone, Giunti Editore, 1999)

In queste righe c’è il senso dello zen, di gran parte della cultura giapponese. Sorprendentemente, Van Gogh riesce a cogliere alcuni degli aspetti fondamentali della cultura nipponica. Certo, in modo parziale, rispetto a quanto possiamo fare noi oggi: a Van Gogh arrivano gli echi di un mondo coloniale in cui l’altro è distorto in funzione di ciò che gli europei capiscono, o di ciò cui torna più a loro vantaggio. Eppure l’attenzione al dettaglio, al solo filo d’erba è ciò che rende ancora oggi, in fondo, così affascinante per noi la cultura nipponica.

In un certo senso, l’amore di Van Gogh è stato un abbaglio, qualcosa di estraneo alla logica, come un collage un po’ superficiale. Eppure proprio Van Gogh mostra in modo molto colto quanto questi abbagli, se possiamo chiamarli tali, servano all’arte, perché permettono quella trasfigurazione del reale che fa scaturire una grande verità. Oggi noi, figli di Edward Said, del decolonialismo, della decostruzione di un certo modo ingenuo e facilone di fare orientalismo, possiamo sorridere di tutto ciò e accantonare l’amore di Van Gogh per il Giappone nel biografismo, nella solita storia che il parente di turno ci racconta pensando di essere originale.

In realtà il fenomeno del Giapponismo, o la Thaiti di Gauguin, o ancora George Sand, che pochi anni più tardi si interrogherà sulle vicende degli Indiani d’America, ci mostrano un’intellettualità europea diversa dal colonialismo, dal razzismo che proprio in quei tempi stava cercando delle basi scientifiche. Mostra degli artisti aperti al nuovo, a realtà diverse, oniriche; a modi di vivere che rendessero migliori tutti, e che li aprissero a nuovi sentimenti. È così che ci ha regalato tele come i rami di mandorlo in fiore, come i suoi campi di ulivi, danzanti, incredibilmente vivi.

E forse è questo che alla fine si può dire di un po’ diverso su Van Gogh e il Giappone: che non fu del tutto un abbaglio irrazionale, un fraintendimento di chi maneggiava poco altre culture, ma un tentativo di ricerca condotto con con tutti i mezzi di cui disponeva. Un tentativo di ricerca certo ingenuo, ma dal quale possiamo prendere, come frutti, non solo le sue opere, ma anche questo sguardo pulito sul mondo, questa ostinazione nel voler rimettere insieme i cocci, e quest’incredibile volontà di vivere.

In copertina: Vincent Van Gogh, Salici al tramonto, 1888, olio su tela.