In Cina, nei secoli andati, girava una storiella che diceva così:

Wang Huizhi andò ad alloggiare per qualche tempo nella casa lasciata libera da un altro uomo, e ordinò che vi venissero piantati dei bambù. Qualcuno gli chiese: «Perché ti dai pensiero di una cosa simile, visto che abiti lì solo temporaneamente?» Wang si mise a fischiettare e a cantare qualche poesia, poi, indicando improvvisamente le piante di bambù, rispose: «Come potrei mai vivere anche un solo giorno, senza la compagnia di questi gentiluomini?[1]

Era un aneddoto simpatico, riportato in una famosa raccolta del V secolo da un autore che intendeva farne un esempio di eccentricità. I letterati delle epoche successive continuavano a raccontarselo, con un mezzo sorriso che stava a significare: “Wang Huizhi, che scemo! Dare del gentiluomo a una pianta!”

E tuttavia, nel 1589, ci fu un letterato che non rise, quando gli raccontarono questa storiella. Al contrario, la commentò con queste parole:

Nei tempi antichi c’era un tizio che amava le piante di bambù e si riferiva a loro con l’appellativo di ‘gentiluomini’ proprio a causa di questo suo amore. Non è che li chiamasse così perché gli apparissero come uomini raffinati, ma piuttosto perché si sentiva depresso e non aveva nessun altro con cui parlare. Era dell’opinione che i bambù fossero l’unica compagnia che potesse permettersi, ed è questa la ragione per cui si era tanto affezionato a loro e li apostrofava in quel modo.

E ancora:

Il punto è che non solo Wang amava i bambù, ma anche i bambù amavano Wang. Infatti, quando un uomo come Wang fissa il suo sguardo sulle montagne o sui fiumi, sulla terra o sulle pietre, tutti loro cominciano a emanare bellezza in modo spontaneo. […] Questi ‘gentiluomini’ facevano la stessa cosa. […] Tutto questo nasceva dal loro desiderio di farsi belli per chi li amava con tanta sincerità[2].

Wang Huizhi non era un eccentrico, ma un uomo che si sentiva tanto a disagio con la società del suo tempo da preferire un dialogo con una pianta di bambù a quello con un uomo superficiale. I bambù in qualche modo lo capivano, e dimostravano affetto al loro ammiratore mostrandosi belli al suo sguardo, per consolarlo nella sua solitudine.

L’uomo che aveva scritto queste parole forse non se ne rendeva conto, ma non era poi così diverso dal protagonista dell’antica storiella.

Si chiamava Li Zhi, ed era nato nel 1527 nella città di Jinjiang. Un bambino intelligente e dotato, uno di quelli di cui si dice «Farà strada» e che, solitamente, finiscono per far carriera nell’amministrazione o per diventare dei disadattati sociali. Li Zhi era destinato a entrambe le cose, ma visto che ancora non lo sapeva pensò bene di cominciare facendo carriera.

Si sposò a vent’anni con una signorina Huang di cui non si sa molto, ma che gli regalò diversi figli e un affetto sincero, e a venticinque superò al primo colpo i terrificanti esami che la burocrazia imperiale infliggeva a chiunque aspirasse a farne parte. Quattro anni dopo, il primo incarico: giudice istruttore nella provincia di Henan, primo gradino di un’ascesa che, nei dieci anni successivi, lo condurrà fino all’Accademia Imperiale di Pechino. E tuttavia, se cambieranno gli incarichi, il carattere di Li Zhi rimarrà lo stesso: «Intimamente appassionato nonostante una fredda apparenza esteriore, era esigente e inflessibile, per natura impaziente e pronto a redarguire le persone per i loro errori. Rifiutava di parlare con chiunque non gli andasse a genio. […] In nessun modo lo si sarebbe potuto convincere a fare qualcosa contro la sua volontà». Può sembrare un ritratto abbastanza desolante, ma la verità è che per essere un po’ incazzato col mondo, nella Cina del XVI secolo, un magistrato onesto aveva più di un buon motivo.

Ai tempi dell’insediamento di Li Zhi nei ranghi dell’amministrazione, l’impero cinese era un corpo senza testa. Alla corte di Pechino, stremata dalla corruzione, l’imperatore Jiajing delirava nel lusso e nella superstizione, circondato da un harem di concubine che vivevano nel terrore dei suoi capricci di sadico. La mancanza di una forte autorità centrale faceva sì che le amministrazioni provinciali si arrogassero un potere enorme, coprendo le loro malversazioni con un’ostentata aderenza ai costumi ancestrali di matrice confuciana che, se un tempo avevano fornito all’imperatore una solida ossatura morale e rituale su cui fondare la propria autorità presso il popolo, ora altro non erano che un tappeto atto a nascondere più macchie di lerciume. Il taoismo, l’altra grande corrente filosofica della Cina, era degradato a un’accozzaglia eterogenea di credenze e vaghe promesse d’immortalità per i suoi adepti. Il buddhismo aveva minor seguito, e comunque in molte contrade non se la passava meglio. In due parole, l’impero più grande del mondo andava sprofondando nel caos.

Al suo bel caratterino, per fortuna, Li Zhi univa una profonda competenza e un’onestà specchiata. Della filosofia e della religione – se pure, nella Cina del tempo, aveva senso distinguerle – si occupava poco, disprezzando in egual misura gli ipocriti seguaci di qualsiasi scuola di pensiero. Fu solo nel 1577 che, se vogliamo credere a uno dei suoi primi biografi, nel generale materialismo di Li Zhi qualcosa cominciò a incrinarsi. Stimolato dall’incontro con un filosofo itinerante, l’uomo prese ad assumere un contegno piuttosto curioso: “Si recava spesso al monastero [buddhista] e vi teneva la sua corte di giustizia. Seduto al posto d’onore, aveva al suo fianco uno dei monaci più eminenti e discuteva con lui di argomenti astratti ed elevati quando le sessioni terminavano. La gente era stupita dal suo comportamento, ma lui non se ne curava[4].”

L’infaticabile magistrato aveva cominciato a dedicarsi allo studio della Via, espressione dal sapore sincretico che veniva condivisa da buddhismo, taoismo e confucianesimo. Per dirla con Zisi, nipote di Confucio e autore putativo del trattatello “La pratica del giusto mezzo”, “per natura umana si intende ciò che si riceve per decreto del Cielo; per Via si intende ciò che è conforme alla natura umana e la guida.” La Via, per darne una definizione inevitabilmente riduttiva, era insomma una qualche specie di modus vivendi che pretendeva di uniformarsi alla più intima natura dell’uomo per condurlo a una sorta di atarassia libera da ogni tipo di eccesso, condotta nel rispetto di quel “giusto mezzo” che, proseguiva Zisi, “è la fonte primaria dell’esperienza umana sulla terra[5]”

Li Zhi si buttò a capofitto nello studio, finché non si arrivò a un punto in cui “trovando in se stesso una risonanza con quel che leggeva, divenne capace di trascendere il linguaggio fino a un punto che coloro che si fermano all’aspetto esteriore delle parole non erano in grado di raggiungere[6].” Li Zhi il magistrato era appena diventato Li Zhi il filosofo.

La trasformazione fu gravida di conseguenze. Per il taoismo la Via passava attraverso l’allontanamento dalla vita comunitaria e dalle preoccupazioni che la segnavano, per il confucianesimo attraverso una scrupolosa osservanza dei riti e dei doveri che regolavano i rapporti tra le diverse sfere della società. La natura di Li Zhi non era tale da spingerlo a rifugiarsi dietro una maglia di trite convenzioni sociali, ma il suo odio per l’ingiustizia gli impediva di disinteressarsi completamente al mondo che lo circondava. Scelse così una strada intermedia: alla morte della moglie, nel 1588, lasciò tutti i suoi beni in mano ai figli e si rinchiuse in un monastero buddhista. Tuttavia, affinché i monaci comprendessero chiaramente che non aveva intenzione di conformarsi perinde ac cadaver alla loro dottrina, si rasò il capo secondo la regola mantenendo però intatta la sua folta barba.

Come passava il tempo Li Zhi, nel suo eremo di Macheng? Leggendo e parlando, parlando e leggendo. I grandi classici del pensiero cinese, certo, ma anche il teatro e i romanzi d’avventura. “Dimentico del mondo e del suo stesso corpo, era un vero asceta, ma ogni volta che leggeva del coraggio sprezzante della morte di ufficiali fedeli o di leali sudditi dei tempi passati, oppure delle fughe rocambolesche di eroi e spadaccini, queste leggende lo spingevano a gridare e a battere i pugni sul tavolo, a tirarsi su le maniche, alzarsi in piedi e piangere senza ritegno[7].”

Quando alle porte del monastero veniva a bussare un suo amico era capace di perdersi con lui in conversazioni e risate lunghe un giorno intero, ma se un visitatore gli riusciva sgradito non era capace di dissimulare il suo malanimo: lo costringeva a un’estenuante anticamera, durante la quale continuava a leggere e a borbottare tra sé senza degnarlo di uno sguardo. “La sua mente era incapace di ritrattare.”, si sarebbe poi detto di lui. “Inevitabilmente, finiva per offendere chi occupava una posizione più alta della sua.”

La sua vita si rifaceva a quello che, in un suo celebre saggio, definiva “il principio del cuore di bambino”: una spontaneità assoluta della parola e dell’azione, da ritrovare nel fondo dell’animo dove anni e anni di educazione formale e vuote convenzioni sociali l’avevano relegata. “Se uno perde questa mente originaria”, scriveva, “perde la genuina disposizione d’animo, e perderla significa perdere la genuina natura di sé[9].”

Li Zhi interpretava così, a modo suo, un controverso passaggio dei Dialoghi di Confucio, l’unico in cui il Maestro si fosse pronunciato sulla spinosa questione della natura umana: “Quello che la natura unisce, il costume separa[10].” Nell’opera di Confucio la natura umana è priva di una connotazione qualitativa: la natura originaria di un uomo è semplicemente simile a quella di tutti gli altri uomini. Nei secoli successivi Mencio, il grande teorico della politica cinese, avrebbe visto in questa affermazione una prova del fatto che l’originaria natura dell’uomo fosse buona; il confuciano Xunzi, al contrario, avrebbe aperto un celebre capitolo della sua opera con la categorica sentenza: “La natura delle persone è cattiva; la loro bontà dipende unicamente da uno sforzo deliberato[11].”

A questo dibattito, che proseguiva da oltre un millennio, Li Zhi contribuiva con una presa di posizione sostanzialmente simile a quella di Mencio, che però lo metteva in posizione di attaccare a testa bassa chiunque, a suo modo di vedere, seppellisse la propria originaria bontà sotto una vita intera d’ipocrisia: in pratica, l’intera classe dirigente dell’impero. Se non vagliata col criterio della ragione e, soprattutto, dell’istinto, per Li Zhi ogni scuola di pensiero risultava inutile. Inutile era il confucianesimo, nella forma dogmatica e rigorista che veniva applicata dall’amministrazione imperiale, inutile il taoismo condito di superstizione tanto amato dall’ormai defunto imperatore Jiajing. Per la struttura stessa dell’impero, le conseguenze di un simile modo di pensare erano pesantissime. Soprattutto perché, invece di tenerle per sé, Li Zhi scelse di consegnarle alle pagine di uno scritto destinato a infiammare la Cina.

***

Lo chiamò Il libro da bruciare, fin troppo conscio delle reazioni che la sua pubblicazione avrebbe provocato. Era tutto ciò che un cinese dalla mentalità tradizionale non avrebbe mai sopportato di poter leggere: disordinato, dissacratore, ma perfettamente logico nei suoi ragionamenti e, soprattutto, tracimante di polemica come un fiume in piena. A questa raccolta, lunghissima e composita, sembrava quasi che Li Zhi avesse voluto affidare il suo pensiero così com’era, cavato fuori direttamente dal suo cervello: era composto da saggi, poesie, lettere e dissertazioni sugli argomenti più vari, esposti in uno stile nitido nella sua semplice raffinatezza. Come un ciclone, Li Zhi si muoveva da una materia all’altra in modo imprevedibile, e tutto quel che toccava distruggeva.

Professava un rispetto profondo per le tre grandi scuole – buddhismo, taoismo e confucianesimo –, ma sosteneva che ormai più nessuno fosse in grado di comprenderne il senso. Avanzava seri dubbi sul fatto che gli scritti dei maestri del passato avessero potuto serbarsi inalterati dopo venti secoli, ma se anche così fosse stato, questo non avrebbe dovuto impedirci di accostarci a loro con criterio: “Anche se queste sono davvero le parole dei saggi”, scriveva, “bisogna tener presente che sono state scritte in risposta a una situazione specifica, come una medicina prescritta per una certa malattia, applicando un rimedio preciso a seconda delle circostanze per curare questo discepolo tardo d’ingegno, o quel seguace caduto in errore.” I Dialoghi di Confucio, poi, non erano altro che “ciò che allievi poco svegli e discepoli fuorviati avevano trascritto di ciò che ricordavano il maestro avesse detto”, e come tali dovevano essere presi con più d’una riserva[12].

Così, Li Zhi si sentiva autorizzato a sovvertire l’ordine gerarchico dei rapporti sociali predicato dai confuciani, che vedeva al primo posto quello tra sovrano e suddito e all’ultimo quello tra gli amici – perché squisitamente intimo e di scarsa rilevanza per il funzionamento dello Stato. Il filosofo privilegiava il rapporto tra marito e moglie perché, semplicemente, senza l’unione tra uomo e donna non sarebbero nati altri uomini tra cui stabilire altri tipi di rapporto. Il fatto, poi, che in altri scritti Li Zhi rovesciasse del tutto la piramide, assegnandone il primo posto al rapporto tra gli amici, lascia trasparire l’idea – ai tempi del tutto rivoluzionaria – che anche il legame tra marito e moglie andasse equiparato a un rapporto d’amicizia e, quindi, di genuino affetto[13].

Ma le sberle non finivano qui. Il filosofo attaccava a più riprese gli abusi di potere e la sostanziale ignoranza delle classi dirigenti, a tratti umanizzando la figura di un imperatore che, almeno sulla carta, seguitava ad essere un dio. Persino quando parlava di arte e di musica lo faceva seguendo criteri di giudizio del tutto personali, sovente in contrasto col sentire comune, e in una lettera scritta in risposta a un saggio in cui si predicava che le donne fossero troppo poco lungimiranti per mettersi a studiare la Via, Li Zhi esclamava: “Le donne non varcano mai la soglia delle loro stanze, mentre gli uomini viaggiano liberamente per i quattro angoli del mondo. È evidente che esista una visione lungimirante delle cose così come una visione ristretta, ma in questo caso una visione ristretta deriva unicamente dal fatto di non aver visto nient’altro che le stanze interne di una casa[14].” Erano parole inaudite, che oltre a mettere la donna sullo stesso piano intellettuale dell’uomo accusavano tacitamente quest’ultimo di impedirle, col tenerla segregata in casa, quella piena realizzazione cui le sue doti naturali avrebbero potuto aspirare.

L’arco di Li Zhi, insomma, aveva una freccia per tutti. Ma era un arco. Puntato contro avversari più potenti, più compatti, meglio organizzati e armati di bombarde.

Nel 1602, l’arresto di Li Zhi non stupì nessuno. Quel che stupì, semmai, fu che le autorità ci avessero messo dodici anni – tanti ne erano passati, dalla pubblicazione del Libro da bruciare – a cercare di chiudere la bocca a quel troppo loquace vecchietto di settant’anni[15]. La denuncia contro di lui, presentata alla corte imperiale dal censore Zhang Wenda, parlava di crimini riprovevoli. Lo si accusava di “gettare nella confusione le menti degli uomini”, di oltrepassare nei suoi scritti “i limiti della decenza”, di associarsi a donne di malaffare e di passare con loro nei templi folli notti di lussuria[16]: a tanto aveva portato, la coraggiosa scelta di accettare allievi di sesso femminile alle sue lezioni di filosofia.

Fu gettato in prigione, ma non vi rimase a lungo. Una mattina chiese che gli mandassero un barbiere, perché gli desse una spuntatina alla sua barba imponente. Un momento di distrazione, il gesto di un istante: Li Zhi gli strappò di mano il rasoio, e si tagliò la gola. Pochi giorni prima, forse meditando sulla sua prossima fine, il filosofo aveva consegnato alla carta le sue ultime poesie. Versi splendidi, tra cui spiccava quello che avrebbe potuto essere il suo epitaffio.

Ride, la gente colma d’ignoranza,

Di chi per i suoi libri arde d’amore,

Di chi spende i suoi giorni in vuote ore,

Come una verginella, in una stanza.

Ma questo non è amore; e chi può dire

Di non aver mai spento qualche voglia

Tra i libri? Il vero amante è chi li sfoglia

Finché non lo conducono a morire[17].

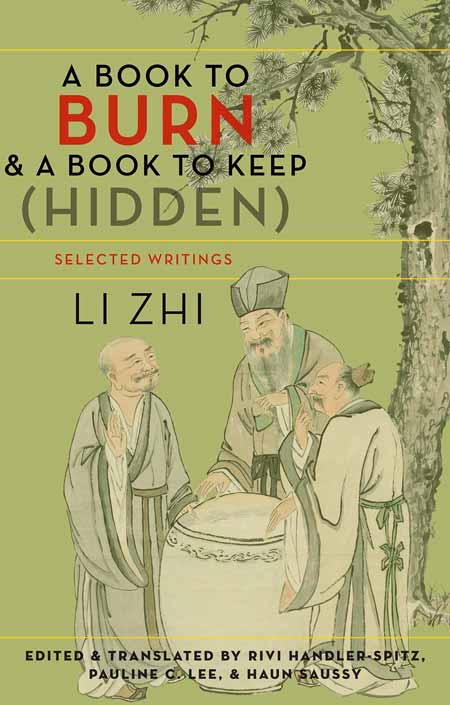

Del “Libro da bruciare” esiste una traduzione completa in lingua tedesca, e io che il tedesco non lo so posso solo star zitto e mangiarmi le manine. Testo di riferimento dell’articolo è quindi un’antologia inglese di scritti di Li Zhi, “A Book to burn & a Book to keep (hidden) – Selected Writings”, tradotta da un collettivo capitanato da Rivi Handler-Spitz, Pauline C. Lee e Haun Saussy – Columbia University Press, New York, 2016. Oltre a fornire una vasta scelta di saggi, lettere e versi tratti da tutte le principali opere del filosofo, il libro è splendidamente commentato.