Negli anni ’80 il biologo Eugene F. Stoermer coniò il termine “Antropocene” per definire l’era geologica che stiamo vivendo: un periodo della storia del nostro pianeta durante il quale l’attività umana (il prefisso antropo- all’interno della parola) rappresenta uno dei fattori più rilevanti per le trasformazioni ambientali.

Sono già parecchi decenni che la comunità scientifica cerca di portare all’attenzione dei media problematiche come il riscaldamento globale o l’acidificazione degli oceani, fenomeni che nel prossimo futuro cambieranno radicalmente il mondo come lo conosciamo e la cui correlazione con l’attività industriale e l’inquinamento è ormai (checché ne dica The Donald) universalmente riconosciuta. A volte questi cambiamenti climatici sono talmente lenti e pervasivi che risulta difficile per le persone comuni rendersene conto.

È l’esempio del lento innalzamento delle acque dovuto allo scioglimento delle calotte polari: “solo” 3 millimetri all’anno, dato che però, secondo gli esperti, è destinato a triplicare entro il 2100. A volte l’Antropocene si manifesta in modi decisamente più violenti, o bizzarri. La trinite è una roccia unica nel suo genere, infatti non era mai esistita prima del 1945, anno in cui gli americani fecero scoppiare il primo ordigno nucleare nel deserto del New Mexico. Questi frammenti vetrosi di colore verde a base di silicio e feldspato possono prendere forma solo in presenza delle altissime temperature generate da un’esplosione nucleare e per questo la roccia prende anche il nome di “atomite”.

Altre rocce inedite e scoperte per la prima volta solo agli inizi degli anni 2000 sono i cosiddetti plastiglomerati, formatisi dall’accumulo, dalla fusione e dall’indurimento di rifiuti plastici. Immaginiamo di essere in vacanza e di camminare lungo la spiaggia, il cielo azzurro e la brezza leggera… quando la nostra attenzione viene improvvisamente catturata da un sasso dalla forma insolita. Lo raccogliamo e ci soffermiamo a contemplarlo per lunghi minuti, ammirandone mesmerizzati gli strati di tanti colori diversi e l’incredibile liscezza. Ecco, quello che stiamo tenendo in mano è il risultato degli ultimi cento anni di spazzolini di plastica usati e gettati via, condensato tra le nostre dita. Benvenuti nell’Antropocene.

E Benvenuti nell’Antropocene è proprio il titolo del libro del Premio Nobel per la chimica Paul Crutzen: scritto nell’anno 2000, è ad esso che si deve il successo del termine Antropocene. Da quel momento altri autori hanno cercato di condensare le loro teorie ecologiche, economiche o sociali in un’unica parola che descrivesse l’epoca che stiamo vivendo. Si parla di “Piantagionocene” (Plantationocene in inglese) per focalizzare l’attenzione sui danni causati all’ecosistema dalle monoculture, specie nei paesi in via di sviluppo; mentre il sociologo Jason W. Moore ha scelto il termine Capitalocene per legare ecologia e ideologia politica in quanto “Il capitalismo non ha un regime ecologico, ma è un regime ecologico, cioè un modo specifico di organizzare la natura”.

Chthulucene, sopravvivere su un pianeta infetto, è invece il titolo del libro di Donna J. Haraway, recentemente tradotto in italiano da Nero.

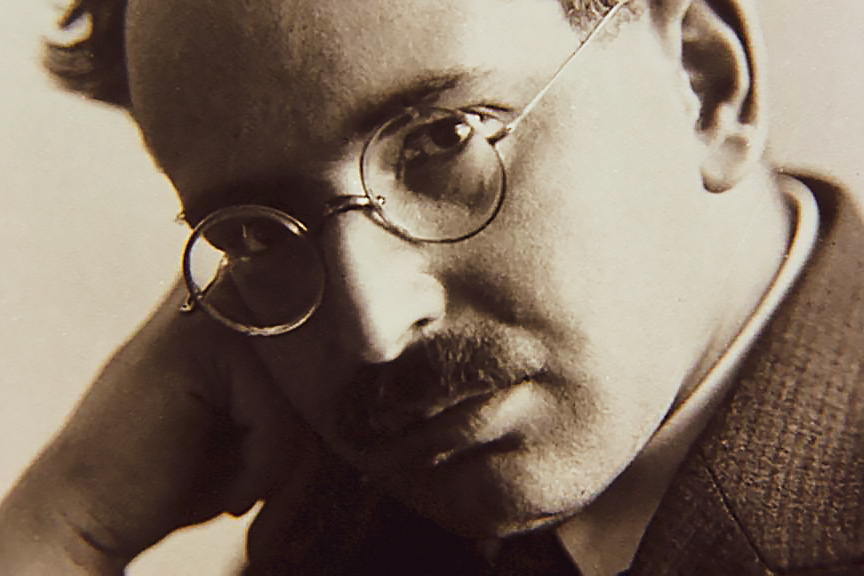

Ma andiamo con ordine. Chi è Donna Haraway?

Donna Haraway è un’autrice americana che, dopo essersi laureata in zoologia e filosofia e avere conseguito un dottorato in biologia, ha insegnato teoria femminista e filosofia della scienza in Svizzera e negli Usa. Ha ottenuto una notevole fama nell’ambito dei cultural studies con il suo Manifesto cyborg, nel quale propone il superamento dei dualismi che contraddistinguono la nostra cultura (uomo/donna, natura/cultura…) sulla scia del decostruzionismo di Jacques Derrida (e che le varrà un piccolo cammeo in Ghost in the Shell).

Se l’Antropocene poneva al centro del discorso l’attività dell’essere umano, se il Piantagionocene si focalizzava sulle monoculture e l’agricoltura intensiva, se per il Capitalocene erano le dinamiche del sistema capitalistico a farla da padrone, cosa caratterizza lo Chthulucene? Secondo Haraway per comprendere il mondo in cui viviamo è necessario modificare radicalmente il nostro modo di concettualizzare la realtà, sviluppando quello che l’autrice definisce pensiero tentacolare.

Come per l’etimologia del celebre mostro tentacolato di Lovecraft, Chtulhu, il prefisso di “Chthulucene” (notare la scrittura differente) deriva dal termine greco khthon, una delle molte parole traducibili con “terra”, ma che si riferisce in particolare a ciò che appartiene al mondo sotterraneo, in contrapposizione con Gaia o Gea che fanno riferimento alla superficie terrestre e alle forme di vita che si sviluppano sopra di essa. Chthonic è un aggettivo che in greco significa letteralmente “sotterraneo”, ma che nella lingua inglese indica le divinità del sottosuolo del pantheon greco.

Quella dello Chthulucene è dunque l’era delle connessioni fitte, invisibili, sotterranee, un’immagine che un’altra autrice vicina alla Haraway, Anna Lowenhaupt Tsing, ha reso efficacemente con la metafora del fungo. I miceli dei funghi si sviluppano per chilometri e chilometri al di sotto delle foreste, creando insospettate alleanze con il mondo organico e inorganico con cui entrano in contatto. Ciò che emerge dal sottobosco sono solo i corpi fruttiferi di queste bizzarre creature: oggetti dall’apparenza aliena che sembrano spuntare per caso. L’invito è quello a considerare l’ambiente in cui viviamo e, in ultima istanza, il pianeta Terra come un sistema olistico, iper-connesso, che non vede l’uomo come unico protagonista ma come piccola parte di un insieme di più soggetti, umani e non.

A chi cerca di definire la proposta di Donna Haraway come una lettura postumanista del presente, ella risponde che alla definizione di post-umanesimo preferisce quella di com-post. Quella del compost è una delle molte metafore che accompagnano il lettore attraverso tutto il libro: materiale organico di varia natura che, per azione dei batteri, si decompone, si mescola e si trasforma in nutrimento per altre forme di vita.

Chthulucene, il cui titolo originale è Staying with the Trouble – Making Kin in the Chthulucene, presenta una visione pessimista del presente ma, già dal titolo, indica una possibile soluzione. La primavera del 2018 ha portato con sé due tristi notizie: da una parte la morte di oltre un terzo della barriera corallina australiana, dovuta alle ondate di caldo delle ultime estati, dall’altra la morte di Sudan, l’ultimo rinoceronte bianco settentrionale maschio, evento che ne ha condannato la specie (ridotta ora a due soli esemplari femmina) all’estinzione.

Viviamo in un pianeta danneggiato e l’unica speranza di salvezza è quella di un cambio radicale di paradigma: non considerare più l’uomo come unico protagonista della storia della Terra, contrapposto all’ambiente che lo circonda, ma come parte integrante di un sistema più complesso, in cui la scomparsa e la sofferenza di ogni singolo elemento riverbera sull’intero.

Come d’abitudine, l’autrice sostiene il suo pensiero filosofico e quella che nel corso del libro verrà a prendere la forma di una vera e propria ideologia costruendo inaspettate analogie attraverso concetti provenienti dal campo delle scienze naturali. Qui si appella in particolare ai recenti studi condotti sulla simbiogenesi, un campo che sta suscitando grande interesse negli ultimi anni e che propone addirittura un nuovo paradigma per la teoria evoluzionistica.

La teoria classica dell’evoluzione formulata da Darwin fatica infatti a spiegare alcuni fenomeni, specie quelli riguardanti l’evoluzione di tutti quei microorganismi che non conducono una vita libera, ma esistono come spazzini, parassiti, simbionti di altri esseri viventi. È il caso dei batteri che vivono all’interno del corpo di organismi ospiti, come le centinaia di specie che popolano il corpo umano (tra cui la famosa flora intestinale) e che compongono quasi la metà del nostro peso corporeo.

Esempio ancora più significativo è quello delle colonie di coanoflagellati, organismi unicellulari che scelgono di vivere in colonie e in cui ogni membro si specializza per assolvere ad un’unica funzione (la cattura e la digestione del cibo, l’ancoramento al suolo…) e che secondo i ricercatori potrebbero rappresentare l’anello di congiunzione tra organismi monocellulari e pluricellulari. Il fenomeno è osservabile anche nel regno animale e vegetale, basti pensare al mimetismo di alcuni insetti che li fa assomigliare a certe specie di predatori per spaventare i nemici, o ancora al becco dei colibrì che si è evoluto per nutrirsi del nettare di specifiche specie di fiori (oppure, se preferite, i fiori che si sono evoluti per accogliere il becco di specifiche specie di colibrì).

Il famoso albero evolutivo di Darwin che fa risalire tutti gli esseri viventi della Terra ad un unico antenato comune andrebbe ripensato, quindi, come una rete tridimensionale. Ovviamente, proprio come nel caso del modello darwiniano, le ramificazioni incrociate di questo sistema possono essere estese fino a raggiungere l’essere umano.

Nella sua breve storia l’uomo ha intrecciato più relazioni simbiogenetiche con altre specie di qualunque altro animale sulla Terra. Attraverso il suo agire nel mondo ha decretato l’estinzione di certe specie e ha favorito lo sviluppo di altre, basti pensare a come agricoltura e allevamento abbiano modificato radicalmente il processo evolutivo di numerose varietà di piante ed animali. L’intero pianeta Terra può essere visto come un grande olobioma all’interno del quale è impossibile determinare chiaramente dove finisce la sfera di azione di una specie ed inizia quella di un’altra. Ogni essere vivente è legato agli altri e questo genera la necessità di attenzione e responsabilità particolari.

Tra tutti i diversi esempi di relazione tra essere umano e quei soggetti che la Haraway definisce “compagni non-umani”, legati attraverso la pratica, l’arte o la tecnologia, uno in particolare ha attirato la mia attenzione. Nel capitolo Awash in Urine racconta del legame profondo nato tra sé ed il suo vecchio cane Hot Pepper, ma se vi state immaginando una stucchevole storia di amicizia umano-canina in stile Io e Marley vi sbagliate di grosso. La storia inizia quando l’autrice si ritrova a dover somministrare alla femmina di labrador un estrogeno sintetico chiamato DES.

La stessa Donna Haraway si era ritrovata anni prima ad assumere una sostanza simile chiamata Premarin, prima che questa fosse repentinamente ritirata dal mercato. Si scoprì infatti che il Premarin aveva numerosi effetti collaterali per le donne che lo assumevano per lunghi periodi, tra cui un’alta probabilità di insorgenza del tumore al seno. Come se non bastasse, le associazioni animaliste si schierarono contro il Premarin per il modo con cui questo farmaco era ricavato: l’ormone veniva estratto dall’urina di giumente gravide, costrette a vivere in box minuscoli e permanentemente attaccate a cateteri per non perdere nemmeno una goccia della preziosa materia prima.

Un gesto come l’assunzione di estrogeni, con tutti i significati simbolici che questo ha all’interno della riflessione femminista, genera quindi una connessione profonda tra essere umano (l’autrice, ma anche le generazioni di attivisti femministi ed ecologisti che nel passato hanno lottato contro questo farmaco, e ancora i medici, gli scienziati, gli allevatori e tutti i soggetti coinvolti nella filiera produttiva) e animale (un vecchio cane femmina, le giumente sfruttate per l’estrazione del Premarin, risalendo fino alle zebre dello zoo di Berlino su cui vennero effettuati i primi esperimenti per ricavare ormoni dall’urina di equino).

Da notare un aspetto particolare che rende la Haraway una delle autrici ecologiste più interessanti da approfondire: la sua riflessione non si limita mai alla mera descrizione di un’utopia del tipo “quanto sarebbe bello il mondo se umani e non-umani vivessero insieme in armonia”. Il suo approccio è caratterizzato da criticità, pragmaticità e consapevolezza estreme, che a volte sfociano nel cinismo. Il capitolo sul DES e il Premarin inizia raccontando come nell’ottobre 2011 Hot Pepper iniziò a prendere il DES… ma subito la scrittrice si corregge: è più corretto dire che fu lei a somministrare al cane dosi del farmaco ricoperte di uno strato di margarina per renderle più appetitose. In questa affermazione c’è tutta la consapevolezza che il gesto che ella stava compiendo nei confronti dell’animale che lei stessa definisce suo “amico” era tutt’altro che innocente, si tratta di un vero e proprio atto di violenza.

Come scrive George Battaille:

There is nothing in animal life that introduces the relation of the master to the one he commands, nothing that might establish autonomy on one side and dependence on the other. Animals, since they hear one another, are of unequal strength, but there is never anything between them except that quantitative difference. The lion is not the king of the beasts: in the movement of the waters he is only a higher wave overturning the other, weaker ones.

Non esiste nulla all’interno del regno animale che introduca la relazione di comandante e comandato, nulla che possa stabilire l’autonomia da un lato e la dipendenza dall’altro. Gli animali, fin dal momento in cui si sentono l’un l’altro, hanno forze diverse, ma non c’è mai nulla tra di loro se non una relazione di differenza quantitativa. Il leone non è il re delle bestie: nel movimento delle acque lui è solo un’onda più alta che ne sovrasta un’altra, più piccola.

Il concetto di violenza non esiste nel mondo animale, ma esiste in quello umano nel momento in cui un soggetto usa la propria forza per imporre la sua volontà su un soggetto più debole.

La parte conclusiva del libro è un esercizio di speculative fiction, vale a dire quel genere-ombrello tradotto genericamente con il termine “fantastico” in italiano e sotto cui vengono inclusi la fantascienza, il fantasy, l’horror, il weird e tutti quei generi che investigano un mondo immaginario partendo da un what if ben definito. Per Donna Haraway la speculative fiction è uno strumento incredibilmente utile per la riflessione filosofica e nei suoi saggi è solita chiamare in causa film o romanzi di genere Sci-Fi al fine di illustrare il suo pensiero attraverso metafore concrete (da qui la celeberrima metafora della donna-cyborg). Mai prima d’ora, però, si era spinta fino al punto di creare una sua narrazione.

Alla prima Camille viene affidato come simbionte la farfalla monarca e per questo motivo ella dovrà vivere a stretto contatto con questo animale, seguendolo anche nelle sue migrazioni verso la California ed il Messico. Non solo. Al fine di rendere la piccola Camille più adatta per questo compito, il suo corpo viene modificato per avvicinarsi a quello della farfalla monarca. La sua pelle viene colorata con pigmenti che ricordano i disegni sulle ali delle farfalle, le vengono impiantati organi sensoriali per percepire i feromoni rilasciati dagli insetti e l’odore dei fiori.

E torniamo così, con forza ancora maggiore, sulla tematica della responsabilità e della non-innocenza di ogni atto della volontà umana, anche di quello mosso dalle migliori intenzioni. Haraway descrive nel dettaglio le relazioni conflittuali che i giovani simbionti sviluppano nei confronti dei loro coetanei o, più in generale, degli altri esseri umani. Da un lato si sentono “eletti” ad uno scopo più alto, dall’altro questa missione imposta dall’alto e non assunta volontariamente li esclude dal resto dell’umanità. Come è consuetudine all’interno delle compost community, i bambini sono molto rari e più genitori si occupano del medesimo figlio. Così anche Camille non genera un figlio naturale, ma addestra un bambino che prenderà il suo posto.

Nel 2425, quando muore l’ultima Camille, la popolazione mondiale si è dimezzata, scendendo da 8 a 4 miliardi. Questa riduzione volontaria del tasso di natalità non è bastata però ad arrestare del tutto il deterioramento dell’ecosistema globale, innescato da un secolo di Antropocene sfrenato. Molte specie animali si sono estinte, dimezzando la varietà biologica sulla Terra. Tra queste anche la farfalla monarca. L’ultima Camilla muore simbionte di un animale che non esiste più e il suo ruolo non è più quello di proteggere, ma di ricordare.

Il tema del ricordo e della funzione che l’arte (e quindi l’essere umano) può assumere in questo senso è sintetizzata dalla metafora più commovente del libro di Donna Haraway. L’autrice racconta di una particolare specie di orchidea (ophrys apifera) che deve il suo nome al fatto di ricordare, nella forma dei petali, quella di un’ape femmina durante la stagione degli accoppiamenti, in modo da attrarre il maschio per l’impollinazione.

Tuttavia l’orchidea di cui parla la storia è destinata a morire: la particolare specie di ape di cui aveva imitato le sembianze si è estinta centinaia di anni fa e la pianta è costretta a ricorre all’autoimpollinazione per continuare a riprodursi. Ma quella dell’autoimpollinazione non è una strategia riproduttiva efficace: senza la possibilità di variare il proprio pool genetico incrociandosi con altri esemplari, questa specie di orchidea è destinata a scomparire molto presto. La sua forma, però, testimonia ancora oggi quella di un’ape che non esiste più e di cui gli scienziati sono venuti a conoscenza solo attraverso “l’idea” di essa impressa nella forma del fiore. L’idea di come un’ape maschio vede un’ape femmina… attraverso gli “occhi” di un fiore. E quando l’orchidea di estinguerà, saranno solo le nostre fotografie ed i nostri racconti a ricordarla.