Normalmente siamo portati a pensare che conoscere significhi rispecchiare il reale: spesso infatti diciamo che qualcosa è vero se corrisponde alla realtà. È la teoria aristotelica dell’adequatio rei et intellectus. In realtà, questa teoria pone diversi problemi, ed è stata a più riprese criticata nel corso del Novecento.

In particolare Max Weber, uno dei padri della sociologia moderna, ha posto l’attenzione sul fatto che per conoscere è necessario creare dei modelli di realtà, e che ogni volta che pensiamo una teoria, stiamo facendo riferimento non alla realtà, ma a un modello di realtà. Dunque, in un certo senso, conoscere significa creare: non che l’essere umano crei materialmente, ontologicamente, il reale, ma nel senso che, per gli esseri umani il mondo non è separabile dall’attività intellettuale per comprenderlo.

Il rischio di questa concezione, però, è di ridurre, o addirittura negare, l’importanza della realtà rispetto alla creazione di modelli, e dunque di concepire il sapere come una verità convenzionale: crediamo a qualcosa non perché la realtà ci dà delle prove, o dei motivi per crederci, ma per un accordo tra le persone, o almeno tra chi si occupa di studiare la realtà. È il vecchio problema del sapere dei sofisti: quando l’uomo diventa «misura di tutte le cose», come scriveva Protagora, l’unica garanzia della veridicità di qualcosa diventa l’accordo fra le parti.

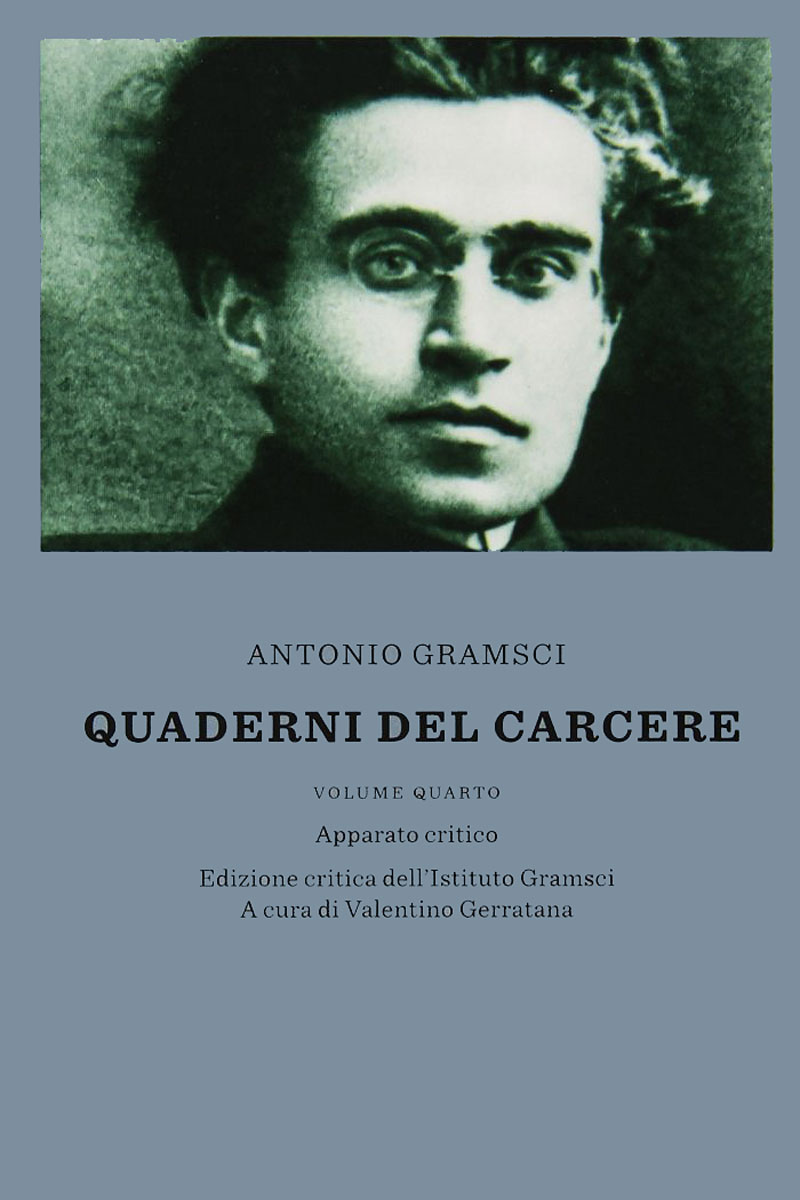

Il problema diventa dunque capire come si possa raggiungere un sapere oggettivo, un sapere che non estrometta la realtà, riducendola a pura convenzione, ma che d’altro canto non consideri il rapporto tra realtà e sapere come mero rispecchiamento. A dare un contributo fondamentale – anche se in parte misconosciuto – a questo problema è stato Antonio Gramsci.

Nei Quaderni del carcere, una serie di appunti estremamente ampia, sia per mole sia per argomenti, scritta tra il ‘29 e il ‘37, ad un certo punto scrive:

Il Russell dice presso a poco così: “Noi non possiamo pensare, senza l’esistenza dell’uomo sulla terra, all’esistenza di Londra e di Edimburgo, ma possiamo pensare all’esistenza di due punti nello spazio, dove oggi sono Londra ed Edimburgo, uno a Nord e l’altro a Sud”[1].

Il punto è precisamente questo. L’oggettività viene fatta coincidere da Bertrand Russell con una forma di sussistenza indipendente da qualsiasi osservatore degli oggetti e dei loro rapporti reciproci. In fondo sembra abbastanza intuitivo: io conosco nella misura in cui prendo atto che esistono determinate cose nel mondo e che sono fatte in un certo modo. Queste cose ci sono oggi, così come c’erano ieri e ci saranno domani. Indipendentemente da me, da ciò che voglio o penso.

Vediamo però cosa risponde Gramsci:

Si può obbiettare che senza pensare all’esistenza dell’uomo non si può pensare di “pensare”, non si può pensare in genere a nessun fatto o rapporto che esiste solo in quanto esiste l’uomo. Cosa significherebbe Nord-Sud, Est-Ovest senza l’uomo? […] È evidente che Est e Ovest sono costruzioni arbitrarie, convenzionali, cioè storiche[2].

Gramsci qui sta dicendo che Russell, per quanto affermi qualcosa di apparentemente corretto, vede solo una parte del problema, arrivando in realtà a un’affermazione discutibile: non solo senza l’attività umana non possiamo pensare Londra ed Edimburgo, ma la stessa nozione di punti, e il loro rapporto tra essi, non è pensabile senza gli esseri umani. Per non parlare poi dei punti cardinali. Mentre per Russell i punti e il loro rapporto sono qualcosa di oggettivo, di indipendente dall’essere umano, Gramsci fa notare che sono dei costrutti arbitrari, convenzionali, e dunque storici, determinati da come gli esseri umani hanno pensato il mondo nel corso del tempo.

Se un sapere oggettivo esiste, dunque, non è scindibile dal soggetto che lo pensa e che lo costruisce. Sono gli esseri umani che stabiliscono che cos’è nord e sud, che cosa sono i punti, che cos’è il concetto di distanza, e così via.

Un esempio classico che si può fare per illustrare la questione riguarda i colori. Qualche anno fa è stato pubblicato un articolo sul “Tascabile”, la rivista legata alla Treccani, che si intitola Dare un nome ai colori e che sembra ottimo per illustrare l’esempio. Il fulcro dell’articolo è il fatto che per molte popolazioni, compresi i greci di Omero, il blu non esiste. Non nel senso che non percepiscano il blu, ma che non hanno una parola per definirlo, e dunque non ne hanno neanche il concetto e non ritengono necessario distinguerlo da altri colori come il verde o il viola.

Jules Davidoff, ricercatore dell’Università di Londra, ha mostrato ad alcuni Himba un cerchio composto da undici quadrati, di cui dieci di colore verde chiaro e uno blu scuro, quindi con una differenza che a noi appare palese. Quasi tutti gli Himba, tuttavia, non riuscivano a notare alcuna differenza tra gli undici quadrati e chi ci riusciva impiegava molto tempo e incappava in molti errori. Nella seconda fase dell’esperimento, Davidoff ha mostrato agli Himba un medesimo cerchio con dieci quadrati di una stessa tonalità di verde e uno con un verde di una tonalità leggermente diversa: per la maggior parte degli occidentali, tutti gli undici quadrati avrebbero avuto la stessa tonalità. Gli Himba invece distinguevano nettamente il quadrato differente.

In sostanza, ciò che a noi appare come ragionevolmente oggettivo e non soggetto all’arbitrio umano in realtà si rivela profondamente condizionato dal modo che abbiamo di pensare, sia a livello biologico, ma anche e soprattutto storico. Gramsci ci sta dicendo, buttando quasi con nonchalance quella parolina, “storico”, che in realtà ogni discorso sulla conoscenza non può prescindere dal modo che ha portato la collettività umana, nel corso del tempo, a ritenere vere o false determinate cose.

Il sapere, dunque, non è un oggetto che può “corrispondere” o meno alla realtà, come se fossero due fogli che combaciano uno sopra l’altro, ma è un processo. Un processo determinato dalle esigenze politiche e culturali della società da cui è prodotto:

Questi termini si sono cristallizzati non dal punto di vista di un ipotetico e malinconico uomo in generale ma dal punto di vista delle classi colte europee che attraverso la loro egemonia mondiale li hanno fatti accettare dovunque[3].

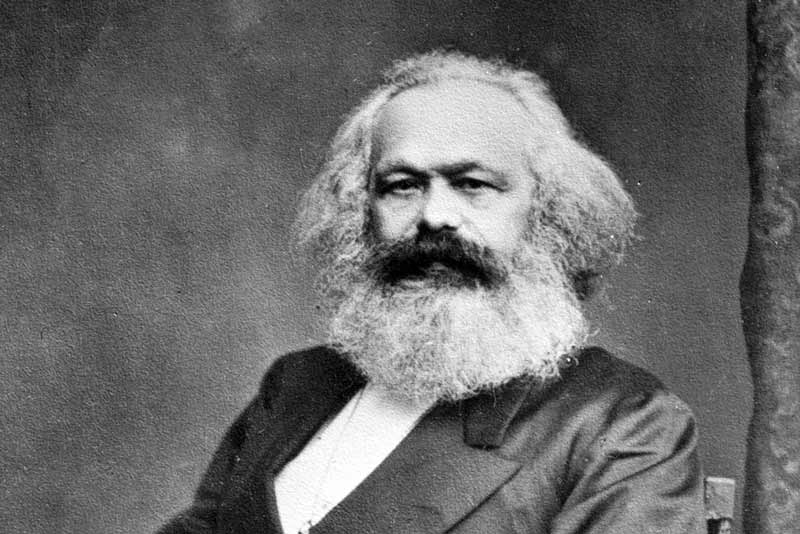

E qui Gramsci, sulla scorta ovviamente di Marx, fa un passo ulteriore: dato che non è possibile parlare di conoscenza senza un soggetto conoscente, e senza porsi il problema di come questo soggetto nel corso della storia ha costruito la conoscenza, non si può nemmeno prescindere dal dato politico. Che la conoscenza sia qualcosa di non scindibile da un soggetto, infatti, data almeno al pensiero di Kant.

Il problema, però, è che per Kant, e per buona parte della filosofia a lui successiva, l’oggetto della conoscenza era universale, era un «uomo ipotetico», astratto. Con il pensiero marxista si afferma invece l’esigenza di calare quest’uomo astratto «e malinconico», come scrive Gramci, nella realtà storica e dunque politica. Politica è sapere, sapere è politica.

E questo significa anche che il sapere è un fatto immediatamente collettivo. Se infatti fino a questo momento si è pensata l’attività intellettuale come un fatto legato a singoli pensatori, singoli filosofi, la complessità dell’Ottocento e del Novecento ha mostrato che non è più possibile per un singolo individuo concepire tutto lo scibile umano. E ha mostrato che, in fondo, non è mai stato così: il filosofo si è sempre occupato di quelle parti del sapere che riteneva fondamentali, come la teologia, la metafisica, o la matematica e le scienze naturali, demandando i “saperi tecnici” ad altri.

Non è mai esistito, neanche nell’antica Grecia o nell’Europa medievale, un momento in cui un solo essere umano fosse depositario di tutto il sapere.

Riprendendo quindi il discorso dall’inizio, la questione della verità oggettiva, posta astrattamente, porta a un impasse: da un lato rischiamo di costruire un sapere che nega il ruolo del soggetto, ma si trova invischiato nelle contraddizioni di cui sopra; dall’altro rischiamo di costruire un sapere soggettivistico, puramente convenzionale, che nega la stessa realtà che vuole studiare e che dunque si trova anch’esso in contraddizione. Già Marx nelle Undici tesi su Feuerbach scriveva che «La disputa sulla realtà o non-realtà di un pensiero che si isoli dalla pratica è una questione puramente scolastica[4]» proprio per questo motivo: prese astrattamente, entrambe le posizioni sembrano avere eguali torti ed eguali ragioni. E allora come se ne esce?

La risposta di Marx, e poi di Gramsci, è attraverso la prassi, intesa come unione tra l’attività pratica dell’essere umano e il suo portato conoscitivo. Infatti non si tratta solo di studiare l’attività pratica degli esseri umani, ma anche di intervenire attivamente nella realtà:

La questione se al pensiero umano appartenga una verità oggettiva non è una questione teorica, ma pratica. È nell’attività pratica che l’uomo deve dimostrare la verità, cioè la realtà e il potere, il carattere terreno del suo pensiero[5].

Qui Marx afferma qualcosa di sorprendente e strano: la verità è l’unione tra la realtà e il potere. È sia realtà oggettiva, sia realtà soggettiva, ma non intesa come speculazione intellettuale, bensì come attività pratica, come presa di potere sulla realtà, e dunque come modificazione di essa. In altre parole, conoscere non significa semplicemente vedere la realtà, come suggerirebbe l’origine stesso della parola “teoria”, ma di modificarla. Anzi, ogni descrizione della realtà, in effetti, porta con sé un modo di modificare la realtà stessa: gli esseri umani non si sono mai davvero limitati a osservare la realtà, ma l’hanno modificata, anche radicalmente, e hanno usato le proprie teorie a questo scopo.

C’è quindi un rapporto stretto e inscindibile tra la teoria e la modificazione della realtà: ogni attività pratica nasce da una teoria, e ogni teoria nasce da attività pratiche. C’è un continuo rapporto di influenza reciproca: si tratta, come scrive Gramsci, di due fasi «omogenee ed eterogenee nello stesso tempo». Omogenee perché, appunto, il loro rapporto è di interdipendenza; ma nello stesso tempo eterogenee perché si tratta di due fasi distinte, se conoscere significa modificare, il modificare non è immediatamente conoscere, anche se ne ha in sé le potenzialità.

La modifica della realtà non solo nasce da una teoria pregressa, ma può anche essere base per delle teorie future: l’invenzione del cannocchiale è stata possibile grazie alla tecnica fiamminga di epoca rinascimentale, ma ha portato a scoperte che vanno ben oltre le conoscenze e la stessa idea di mondo di quell’epoca. Parimenti, ogni teoria nasce da un determinato assetto sociale e politico, da cui è influenzata, ma nello stesso tempo influenza attivamente quell’assetto sociale e politico: il passaggio dal sistema tolemaico a quello copernicano non solo è frutto della temperie di un’epoca, ma ha permesso un maggiore sviluppo della scienza, che ha saputo emanciparsi dalle vecchie teorie aristoteliche.

Per Gramsci, dunque, e per la riflessione che è seguita ai suoi scritti, non è possibile uno studio della conoscenza senza anche uno studio della battaglia che vi è stata, e vi è tutt’ora, fra le teorie conoscitive, fra i diversi modi di concepire il mondo che si sono succeduti nel corso dei secoli.

Una teoria, dunque, diventa vera non semplicemente perché rispecchia la realtà, né perché riesce a convincere molte persone, ma perché modificare la realtà nel modo più efficace, di essere «effettuale», di «fare epoca». Non solo perché “funziona” nella pratica (questa è la posizione di filosofi pragmatici come Peirce o Dewey), ma proprio perché, imponendosi politicamente sulle altre, riesce a modificare la realtà molto oltre la sua stessa epoca.

Più una teoria riesce a modificare la realtà e a rimanere salda nel corso del tempo, più possiamo ritenerla vera; al contrario, se ogni nuova scoperta fa emergere delle contraddizioni e se la società, modificandosi, non risponde più alle vecchie teorie, allora significa che queste non sono più effettuali, e nasceranno nuove teorie in grado di soppiantarle, e dunque di spiegare – e governare – meglio la nuova società.

Il rapporto quindi tra sapere e politica è quindi molto più stretto rispetto a quanto si era pensato fino a quel momento, e anche di quanto si pensi ora, almeno nel senso comune delle persone, anche di chi si occupa di scienza o di cultura. Sempre Gramsci scriveva che nessuno è senza partito, proprio perché, anche inconsapevolmente, le scelte di ognuno di noi riflettono le teorie dominanti nella nostra società (quelle che hanno fatto epoca, appunto). Ognuno di noi ne è influenzato, anche se pensiamo di non esserlo: il nostro modo di pensare non è mai un fatto naturale, ma in realtà deriva da ragioni storiche, sociali, e dunque politiche.

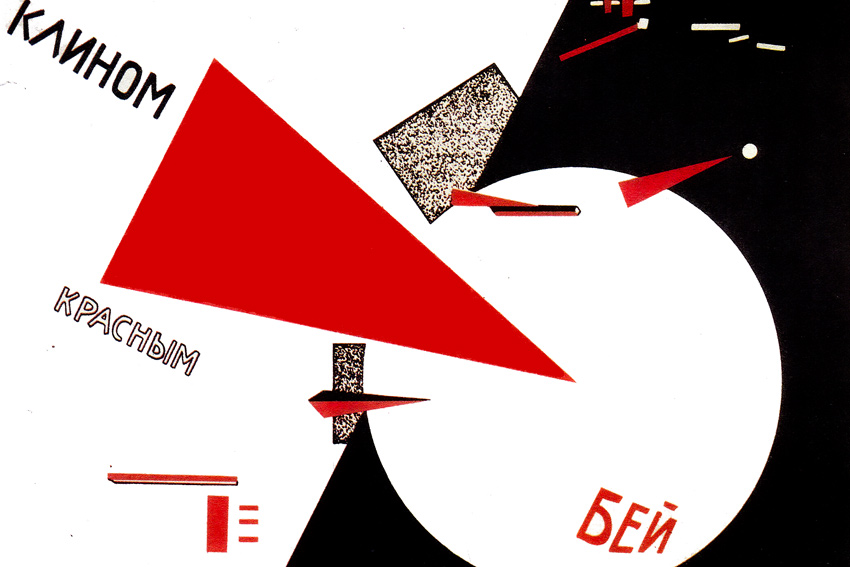

In copertina: El Lisitskiy, Spezza i bianchi col cuneo rosso, 1919