Se dovessimo fare il nome del poeta che più di tutti ha influenzato le ultime generazioni di poeti italiani, forse dovremmo faremmo il nome di Vittorio Sereni.

È un poeta strano, se si è abituati ai poeti che si studiano maggiormente a scuola, a Ungaretti, o a Montale, cioè quei poeti che, seppur in maniera molto diversa, usano la parola in tutta la sua potenza fonica, ritmica, melodica. Ma chi apprezza quel modo di fare poesia è sempre più in minoranza, oggi.

Dagli anni ’60, infatti, si è sviluppato un modo diverso di fare poesia, più vicino agli americani, che da popolo pragmatico quale sono, non stanno a contare sillabe e accenti, e scrivono tutto quanto gli viene dal cuore, così, in modo spontaneo e selvatico, come selvatici sono un po’ loro, nonostante la tecnologia e i grattacieli. Una poesia che lasciasse in disparte le questioni melodiche, o le riconfigurasse in modo diverso, meno scolastico. Non solo il verso libero, a inizio novecento, aveva scompaginato tutto: anche quel verso libero sembrava essere troppo imbrigliato, troppo poco libero per poter essere usato. I poeti cercavano nuove vie, nuove strade: c’erano gli ermetici, c’era la neoavanguardia, c’erano i poeti intimisti e del quotidiano, come Sandro Penna (Saba era morto da pochi anni).

Sereni, dal canto suo, è un poeta complicato. Assorbe da tutti, rigetta da altrettanti. è un poeta centrale, eppure in qualche modo isolato, non ascrivibile a nessuna scuola, ma che al tempo stesso impara e anzi, anticipa. Montale, per esmpio. Sì, Montale, quello della poesia in doppiopetto, “legata su”, come avrebbe detto un poeta ben più giovane, Franco Loi, che si serviva delle parole come di viti e bulloni, anche quel Montale lì è servito a Sereni per sviluppare una poetica che anticiperà lo stesso Montale. infatti, dopo una decina d’anni in cui non pubblicò nulla, il poeta ligure uscì nel ’66 con una piccola raccolta, Xenia, in cui ribaltava tutto il suo lavoro precedente, parlando in modo molto più colloquiale, usando l’ironia, e abbassando il suo tono, la sua poetica. Ma Sereni l’aveva anticipato.

Quando esce Xenia, infatti, Vittorio Sereni ha già pubblicato Gli strumenti umani, una raccolta che spazia verso la prosa, in cui la tramatura fonica diventa sempre meno riconoscibile, anche se presente, rimanendo incerta, sospesa. Leggendo queste poesie (ma in generale tutto Sereni), siamo pervasi da un’arsura melodica, da un parlare sommesso e poco musicale, del tutto opposto a quello di un altro poeta che in quegli anni lavorava a partire da Montale: Giorgio Caproni. Sereni, in un certo senso, sembra quasi l’anti-Caproni: dove Caproni tintinna, Sereni risucchia; dove Caproni canta, Sereni mormora. Anche la più musicale delle poesie degli Strumenti umani è sommessa, come se fosse pronunciata sottovoce:

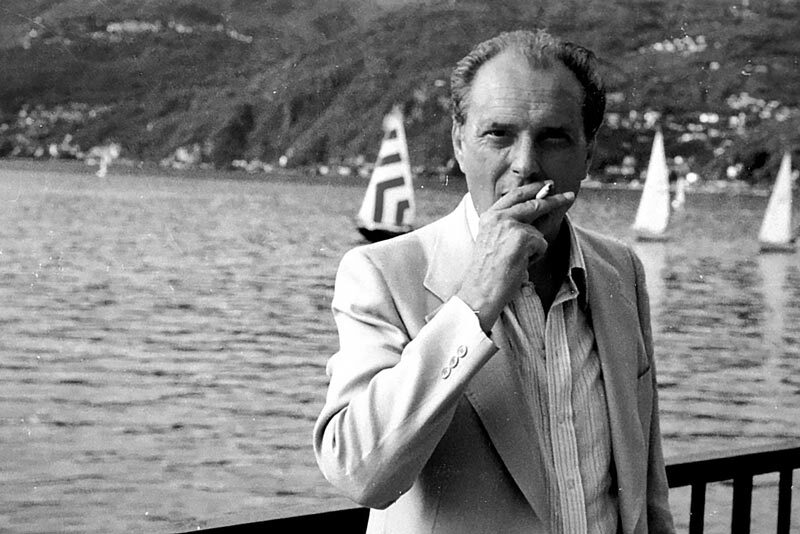

Sul lago le vele facevano un bianco e compatto poema

ma pari più non gli era il mio respiro

e non era più un lago ma un attonito

specchio di me e una lacuna nel cuore[1].

Anche qui, pur essendo una poesia molto curata, in cui il suono delle vocali si mischia all’immagine del lago, vediamo come la poesia di Sereni sia caratterizzata da una minimalità tecnica che si riflette anche nella minimalità del contenuto.

Sereni, infatti, eccelle nel piccolo. «Sul lago le vele facevano un bianco e compatto poema». Sono le minuscole definizioni di Sereni a conquistarci poco a poco. Il poema bianco e compatto. La tela impressionistica che dipinge. La lacuna nel cuore, che echeggia Corno inglese di Montale. Ma se il cuore di Montale era uno «scordato strumento», qui il lago diventa uno specchio, si annulla nell’anima del poeta, anche se il suo respiro non è in grado di stare al passo col poema disegnato dalle vele. È in questi sprazzi di forza e di malinconia, quasi heideggeriani, che Sereni mostra il suo fascino pacato e gentile, il suo fascino crepuscolare.

Anche il titolo, Gli strumenti umani, è crepuscolare: i suoi temi sono i temi del quotidiano, delle fabbriche, della Lombardia che stava cambiando, e della Svizzera italiana: di un mondo che dalla campagna cedeva sempre di più all’urbanità, che dalla filosofia passava alla tecnica. Il suo intento è una poesia che parli delle cose, prima ancora delle parole. La sua è la necessità di andare verso l’oggetto, verso la realtà ma la consapevolezza che la parola non è altro che un fumo, una nebbia sopra di essa. E in questo senso la poesia di Sereni non può che fallire. Ma è un fallimento carico di una forza melanconica.

(…)

Ma l’opaca trafila delle cose

che là dietro indovino: la carrucola nel pozzo,

la spola della teleferica nei boschi,

i minimi atti, i poveri

strumenti umani avvinti alla catena

della necessità, la lenza

buttata a vuoto nei secoli,

le scarse vite, che all’occhio di chi torna

e trova che nulla nulla è veramente mutato

si ripetono identiche,

quelle agitate braccia che presto ricadranno,

quelle inutilmente fresche mani

che si tendono a me e il privilegio

del moto mi rinfacciano.(…)

Vediamo come il ritmo sia molto semplice, sciolto, tendente all’endecasillabo, ma senza che vi sia una vera regolarità. È, soprattutto per il gusto dell’epoca, una quasi-prosa, una poesia che si libera dei legacci della metrica, e va per conto suo, come sognando. Come il discorso di un uomo sovrappensiero, assorto. Ecco a cosa serve questo parlare gentile, questa

Sereni, in tutta la raccolta, e in particolare in questa poesia ci suggerisce che gli strumenti (la montaliana carrucola nel pozzo, le lenze, le spole della teleferica) non sono semplicemente gli strumenti degli uomini, ma che gli uomini, usandoli, trasferiscono ad essi un po’ della loro umanità.

(…)

«Non ce l’ho – dice – coi padroni. Loro almeno

sanno quello che vogliono. Non è questo,

non è più questo il punto». E raffrontando e

rammemorando:

«… la sacca era chiusa per sempre

e nessun moto di staffette, solo un coro

di rondini a distesa sulla scelta tra cattura

e morte…»

Ma qui, non è peggio? Accerchiati da gran tempo

e ancora per anni e poi anni ben sapendo che non

più duramente (non occorre) si stringerà la morsa[3].(…)

È per questo che il poemetto Una visita in fabbrica, raccolto sempre ne Gli strumenti umani, non è carico di una polemica di un Pasolini, o della retorica di Fortini, ma ha lo stesso sguardo languido, distante, della vista delle barche sul lago. Non è l’impegno etico che fa il poeta, ma il suo sguardo meditativo-estetico.

Vittorio Sereni può permettersi anche di mettere in bocca parole poetiche agli operai, di cambiarne il linguaggio, di adattarlo alle proprie esigenze, perché la sua poesia, spaziando verso la prosa, si adatta alle esigenze dell’operaio, senza imbrigliarlo in un discorso preconfezionato. Non c’è la lotta di classe: ci sono i dubbi. Il suo sguardo è lo sguardo di chi guarda la finestra e non comprende appieno, non riesce a mescolarsi del tutto alle cose. Per Sereni sirena della fabbrica non è il grido dei lavoratori: al contrario, è una madeleine che riporta alla giovinezza. Tutto l’impoetico della fabbrica diviene poetico perché è ricordo, è dubbio, è incertezza.

E dubbio e incertezza sono presenti anche in un’altra poesia, più complessa:

Nel vero anno zero

Meno male lui disse, il più festante: che meno male c’erano tutti.

Tutti alle case dei Sassoni – rifacendo la conta.

Mai stato in Sachsenhausen? Mai stato.

A mangiare ginocchio di porco? Mai stato.

Ma certo, alle case dei Sassoni.

Alle case dei Sassoni, in Sachsenhausen, cosa c’è di strano?

Ma quante Sachsenhausen in Germania, quante case.

Dei Sassoni, dice rassicurante

caso mai svicolasse tra le nebbie

un’ombra di recluso nel suo gabbano.

No non c’ero mai stato in Sachsenhausen.E gli altri allora – mi legge nel pensiero –

quegli altri carponi fuori da Stalingrado

mummie di già soldati

dentro quel sole di sciagura fermo

sui loro anni aquilonari. Dopo tanti anni

non è la stessa cosa?Tutto ingoiano le nuove belve, tutto –

si mangiano cuore e memoria queste belve onnivore.

A balzi nel chiaro di luna si infilano in un night.

Per capire questa poesia bisogna sapere che Sachsenhausen (letteralmente, “le case dei Sassoni”) è un quartiere di Francoforte sul Meno, dove si tiene una famosa Fiera del libro a cui fu invitato l’autore. Ma, nello stesso tempo, Sachsenhausen è anche il luogo dove fu allestito il primo campo di concentramento della Germania nazista, nel 1933. Il dialogo tra Sereni e il suo interlocutore, dunque, si basa su questo equivoco: per Sereni Sachsenhausen è il luogo del campo di concentramento, e ancora è pervaso della stessa atmosfera di morte, di paura; per il suo interlocutore, invece, Sachsehausen ormai non è altro che uno dei quartieri della movida, diciamo così, di Fracoforte, e dunque, non c’è nulla di cui preoccuparsi, o di cui essere tristi.

Anche qui, la poesia diventa struggente, lancinante pur non dicendo nulla né di struggente, né di lancinante, proprio perché, una volta capito l’equivoco diventa una poesia sul presente che riscrive il passato, sull’allegria della civiltà sopravvissuta, che si trasforma in superficialità, in mondanità. È la superficialità della vita che continua, e che balla incurante sui cadaveri, e nello stesso tempo, si chiede implicitamente l’autore, perché sarebbe sbagliato? È giusto che la vita continui. Ma allora perché loro, come belve tremende e festanti, si infilano a balzi in un night, e io non ci riesco?

Ed ecco che il suo sguardo meditativo-estetico riesce anche a farsi etico, ma non è più carico di certezze, della vuota e splendida retorica degli intellettuali engagé, come si diceva all’epoca, degli intellettuali comunisti impegnati: è carico di tutto il dubbio, di tutta la tensione tragica di un io che scopre le contraddizioni del mondo in cui è capitato a vivere, e da cui si sente, in una certa misura, alieno.

Ed è per questo che la sua è una poesia che spazia sì verso la prosa, ma ritorna a essere poesia non appena la guardiamo più a fondo. Non è la regolarità degli accenti che fa la sua poesia, né il ritorno di pattern fonici regolari, di consonanti, o di vocali simili: è la costruzione stessa della sintassi che frana su se stessa, che zoppica, diventando sempre più simile a quel suono che schiocca quando lo si pronuncia, Sachsenhausen, e che diventa minaccioso, inquisitorio.

Senza quei versi lunghi, senza quel modo di infilare discorsi, considerazioni, domande, all’interno della poesia, direttamente, non ci sarebbe l’inquietudine, il senso di tensione tra la parola e la cosa. Non ci sarebbe quel senso di attesa di tutte le sue poesie, di incertezza, che forse è ciò che le rende davvero poetiche. Senza l’imperfezione, questo suo continuo fallire, essere, irreparabilmente, un non-finito, non avremmo il fascino di una poesia che sembra apparentemente facile, libera da legami e legacci, e invece più la leggiamo, più ci avvinghia a sé, nel suo mormorare malinconico.

Leggi tutti i nostri articoli sulla poesia

Per approfondire: Domenico Quiriconi, In questo mezzo sonno, Marsilio, 2017