È l’ora del tè, nel salotto di casa Manzoni. Intorno a un tavolino siedono gli invitati, che sbocconcellano pasticcini mentre l’autore dei Promessi Sposi versa loro da bere con fare cortese.

«Grazie Alessandro, queste paste sono eccellenti!», esclama Giovanna d’Arco pulendosi la bocca con un tovagliolo.

«Ah, perché, ci sono delle paste?», stupisce il poeta Omero.

«Con zucchero o senza zucchero?», domanda Amleto principe di Danimarca, lo sguardo perso nella tazza fumante.

«E il tuo libriccino? Come va col tuo libriccino, Alessandro?», fa l’Alighieri.

«Oh, non parlarmene!», ribatte sconsolato il don Lisander, «Mi dà solo noie.»

«Boh, guarda che secondo me è tutta colpa degli ebrei», bofonchia Adolf Hitler, con mezzo cannolo alla crema che gli spunta dalla bocca.

Dall’altra parte del tavolo, il filosofo Baruch Spinoza lo fulmina con lo sguardo.

Una conversazione impossibile? Su un piano storico-realistico, senza dubbio.

Sta di fatto, però, che sulla carta è appena avvenuta.

***

Nel XVII secolo la poesia era ancora un mestiere che pagava, e il signor Nicolò Minato lo sapeva bene. Formatosi come avvocato, aveva presto cominciato ad arrotondare gli introiti che gli venivano da codici e pandette sfornando libretti d’opera per i compositori attivi a Venezia, la vera patria del teatro in musica. Lo stile di Minato era diretto ed efficace, meno ampolloso di quello di certi poeti suoi contemporanei che parevano del tutto incapaci di far parlare i loro personaggi senza tirare in ballo a ogni piè sospinto preziosità linguistiche o astrusi riferimenti mitologici.

Come la convenzione voleva, Minato traeva dalle pagine di antichi storici e mitografi lo spunto per le proprie composizioni drammatiche, ritoccando poi la storia con l’aggiunta di quegli elementi che erano ai suoi tempi essenziali per far presa sul pubblico. Tipico, sotto questo aspetto, ci appare quello che fu il più fortunato dei suoi libretti, quello scritto per il Xerse del grande compositore Francesco Cavalli[1].

Incentrata sulla figura del re persiano come descritta da Erodoto, la storia ideata da Minato era però il risultato di una contaminazione con la trama di una commedia di Lope de Vega da poco tradotta in italiano[2]: accanto alla rappresentazione di alcune tra le reali imprese di Serse, lo spettatore assisteva quindi a un complicatissimo intrico amoroso – completamente inventato – che coinvolgeva il re, il fratello Arsamene, l’abbandonata principessa Amastre e le due belle figlie del generale Ariodate. Per un libretto d’opera veneziano, era tutto nella norma.

Col passare del tempo Minato disertò sempre più il foro per il teatro, unendo anche l’attività di impresario a quella di poeta. Il successo dei suoi libretti era grande, ma certo non l’aveva preparato a quella che fu, nel 1669, la più decisiva svolta della sua vita: quella che lo vide chiamato a Vienna come poeta di corte dal Sacro Romano Imperatore Leopoldo I. Minato non se l’aspettava, e anche per noi, oggi, è difficile scovare il bandolo della matassa di spintarelle e raccomandazioni che dovettero essere spese per assicurare al nostro avvocato una simile posizione. Fatto sta che alla fine dell’anno Minato era a Vienna, destinato – ancora a sua insaputa – a restarci per il resto della vita.

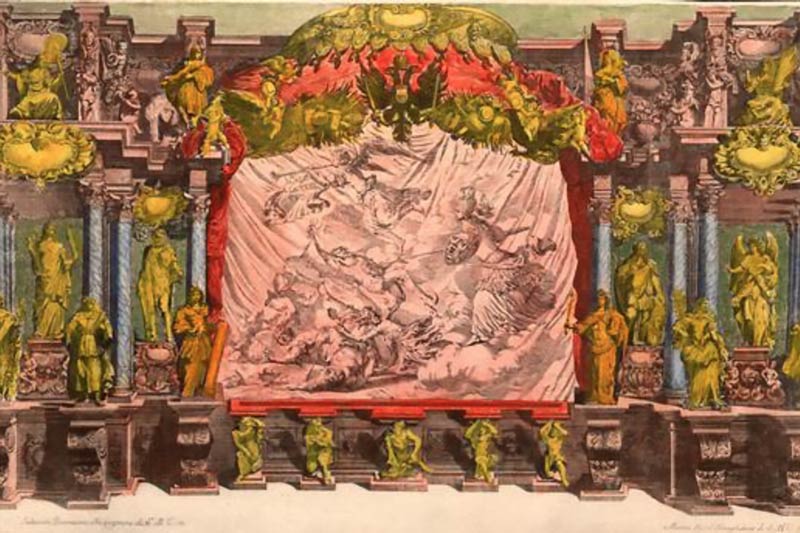

Al nuovo arrivato fu verosimilmente concesso qualche mese per ambientarsi, ma dal 1670 in poi l’attività di Minato divenne febbrile. Come poeta cesareo era chiamato a occuparsi dei libretti per tutte le opere, i balletti, le feste teatrali, le mascherate e le sacre rappresentazioni che scandivano la vivacissima vita culturale della corte, affiancato dal fecondo e infaticabile compositore Antonio Draghi che, all’occorrenza, fungeva anche da cantante e a sua volta da librettista. La produzione di Nicolò, che nei vent’anni trascorsi a Venezia aveva sfornato sì e no una ventina di libretti, subì un’impennata clamorosa: nei trent’anni della sua carriera viennese, il catalogo delle sue opere giunse a contarne più di duecento.

Anche se era cambiato l’ambiente, la sostanza del lavoro di Minato non ne usciva modificata. Il poeta passava comunque tutto il suo tempo libero sui libri, impegnato nella ricerca di antiche storie da rimaneggiare e presentare al suo avido pubblico. Nacquero così alcune tra le sue opere più singolari come La lanterna di Diogene, un monumentale spettacolo che coinvolgeva oltre cinquanta personaggi e seguiva le campagne militari di Alessandro Magno dalla Persia all’India[3], o il ciclo di commedie che prendevano spunto dagli aneddoti sugli antichi filosofi, come Le risa di Democrito, Il silenzio d’Arpocrate e Gl’atomi d’Epicuro.

Maestro del suo mestiere, Minato sapeva trattare il più complesso degl’intrecci con estrema chiarezza, senza mai rifuggire da qualche tocco di humour che, contrariamente a quello millantato da altri suoi contemporanei, ancora oggi fa sorridere davvero. Fu anzi proprio a quello humour che, nel 1692, fecero appello alcuni gentiluomini della corte che lanciarono a Minato un’amichevole sfida: quella di scrivere un’opera che, a dispetto di ogni convenzione, portasse sì in scena personaggi scelti dalle antiche storie, ma scelti completamente a caso.

Era un’idea del tutto nuova. In passato, tra i librettisti, c’era già stato chi aveva ideato una storia portata avanti da personaggi inventati di sana pianta, privi di un riferimento storico o mitologico; c’era anche stato chi, pur prendendo le mosse da un qualche episodio realmente accaduto nell’antichità, aveva poi costruito su di esso una trama che con il reale svolgimento dei fatti aveva poco o nulla a che fare[4]. Questa volta, però, la faccenda si presentava come molto più stimolante. Questa volta si chiedeva al poeta di inventare una storia che coinvolgesse personaggi esistiti nella realtà o tra le pagine di qualche libro, ma originariamente privi di un qualsiasi collegamento tra loro. Se interpretiamo correttamente le parole premesse dallo stesso Minato all’edizione a stampa del libretto, furono proprio i colti gentiluomini di corte a pescare dall’oceano della loro erudizione i nomi di coloro che avrebbero dovuto essere i futuri interlocutori del dramma. E, se così fu, bisogna dire che furono particolarmente crudeli.

Cotti, re di Tracia – uno squilibrato convinto di essere destinato a sposare la dea Minerva; Acco – una pazza che parlava con gli specchi; Filino – giovane sposò una vecchia, vecchio una giovane; Agatocle – principe di Tracia che combatté contro il re dei Geti, ma poi ne prese in moglie la figlia Arpesia; Ipparco di Nicea – famoso astronomo del II secolo avanti Cristo, noto per aver calcolato con esattezza la distanza tra la Terra e la Luna, oltre che la circonferenza terrestre; Crisippo – un grammatico ignorante; Calissa – un’esperta erborista; Mamerco – un pescatore benedetto dalla sorte con il ritrovamento di un tesoro sepolto; Melitide – uno scemo a livelli professionali.

Questa fu la lista di nomi che il povero Niccolò Minato si trovò a dover gestire. Nomi che in alcuni casi, probabilmente, nemmeno lui aveva mai sentito proferire, tratti com’erano dalle fonti più ricercate, più varie e meno conosciute. Fatta eccezione per Ipparco Niceo, un pallido riflesso della cui fama è riuscito a giungere fino ai nostri giorni, gli altri sono per noi tanto sconosciuti quanto lo erano per il nostro poeta: di re Cotti parlava lo storico minore Teopompo, di Acco tutto quello che sappiamo viene da una scarna nota nel lessico bizantino Suda; all’erborista Calissa accenna Plinio in mezza riga della Naturalis Historia, Filino è solo il protagonista di un epigramma dell’Antologia Palatina e, come tale, non si può neanche essere sicuri che sia davvero esistito.

La sfida era aperta.

Nel mondo del teatro musicale barocco era del tutto impensabile che un’opera si reggesse in piedi senza far ricorso a un triangolo amoroso, e visto che in questo caso Minato si ritrovava a dover gestire non uno, ma ben due pazzi sulla scena – Cotti e Acco –, pensò bene di far ricorso al vecchio trucco della pazzia d’amore. Finse cioè che Acco fosse impazzita perché cotta di Cotti, e Cotti, cui non fregava un’acca di Acco, si trovasse invece a perdere il senno per amore di Arpesia, principessa dei Geti. Qui cominciavano i problemi, perché Arpesia era fuggita dal suo regno insieme ad Agatocle, un valoroso principe che il padre di Arpesia aveva fatto imprigionare e che ora cercava scampo presso la corte di Cotti travestito da schiavo moro. A raccontarla così sembra uno spin-off di Beautiful ideato dagli sceneggiatori di Game of Thrones, ma vabbè.

Risolto così il problema della trama principale, Minato si trovava ancora con sei personaggi in cerca di scopo. Come far entrare in quest’intreccio di pazzi e di re un astronomo, un grammatico, un pescatore, uno scemo, un vecchio innamorato e un’erborista? Ci voleva una buona dose di fantasia, e per fortuna Niccolò non ne difettava. Con pazienza cominciò a intrecciare tra loro delle relazioni che potessero dar vita a una serie di sottotrame comiche: finse cioè che Filino – l’uomo che da vecchio s’innamorò di una giovane – fosse innamorato della bella Calissa, che lo scemo Melitide fosse un paggio al servizio dell’ignorante Crisippo e che Calissa, sdegnando le profferte del suo attempato pretendente, s’incapricciasse invece di Melitide. Completavano il quadro Ipparco, che con la sua perizia d’astrologo seguiva nelle stelle gli sviluppi della follia di re Cotti, e Mamerco, che in una delle scene più divertenti dell’opera si trova a contendere con Melitide per il possesso del tesoro ritrovato.

La caratterizzazione di ciascuno di questi personaggi secondari è il vero, piccolo capolavoro di Minato. La conoscenza del latino è essenziale per seguire i discorsi del pedante Crisippo, così come per gustarsi gli errori di cui li infarcisce: la scena in cui, durante una lezione ai suoi discepoli, traduce la virgiliana “Infandum, regina, iubes renovare dolorem” con un’improponibile “La regina Iuba fu nel fango due ore con il re di Navarra” resta memorabile[5], così come il dialogo che ha luogo tra lui e Melitide quando, per assicurarsi del valore di alcune monete da lui chiamate “numi” con uno spiazzante latinismo, lo spedisce a farle controllare dall’ispettore dei pesi sotto la torre dell’orologio[6]:

CRISIPPO […] Vien qui. Ove sono i numi?

MELITIDE Dicono in ciel.

CRISIPPO Eh, stolto!

I numi, le monete.

MELITIDE Ah, le monete?

CRISIPPO Sì, son congrue?

MELITIDE Signor, e che vuol dire

Congrue?

Di peso.MELITIDE Ah! Intendo.

CRISIPPO Non se’ ito ove imposi?

MELITIDE S’io non intesi! […]

CRISIPPO Ascolta.

MELITIDE Sì, dite un’altra volta.

CRISIPPO Vanne alla torre oraria,

Dov’è il ponderator d’auree monete,

E chiedigli se questi

Numi son congrui o incongrui.

Intendesti?

MELITIDE Ci penso.

[Melitide riflette tra di sé] (Vanne al ponderatore

Della torre oraria

E chiedigli se i congrui

Sono numi o monete.)

Intesi, non temete!

E che dire poi della scena in cui Mamerco, dopo aver ritrovato la cassetta di un tesoro impigliata nella sua rete da pesca, se ne litiga il contenuto con Melitide, cui pure aveva promesso la metà di tutto ciò che avrebbe pescato in quel momento[7]? Incitato da Crisippo, che spera di mettere le mani sull’oro, il paggio insiste perché Mamerco onori la promessa consegnandogli metà del gruzzolo. Il furbo pescivendolo, però, ha un’idea migliore, e dopo essersi intascato le monete consegna a Melitide la cassetta vuota così ragionando:

MAMERCO Prendi. Eran qui due cose: oro e cassetta.

L’oro per me ritengo,

La cassetta a te viene:

Questo è divider bene.

Melitide resta per qualche istante con gli occhi fissi nel vuoto, ponderando attentamente le parole del pescatore. Quando poi torna da Crisippo con la cassetta vuota, gli spiega:

MELITIDE Signor, v’eran due cose: oro e cassetta.

L’oro a lui, questa a me. Così egli stima

Buona la divisione.

Mi par ch’abbia ragione.

Le scene che vedono come protagonista l’astronomo Ipparco, invece, sono efficacissime testimonianze della cultura enciclopedica del loro autore. Se già in altri libretti Minato aveva preso gusto a disseminare qua e là pillole del suo sapere in modo, talvolta, un po’ stucchevole per il lettore, in questo ci si diverte come un in un luna park. La prima scena dell’opera, che si svolge nello studio astronomico della corte di Cotti, vede Ipparco circondato dai suoi alunni, cui sta spiegando i moti celesti con dovizia di particolari. Con noncuranza, Minato infila nei suoi versi espressioni come “tropico solstiziale”, “zenit”, “medietà dei signiferi”, “denarii e vigenarii” che, se da un lato non rendono più scorrevole la lettura, dall’altro ci fanno però intuire fin dove dovesse spingersi la vastità degli interessi del nostro avvocato.

Ad alleggerire il tutto, comunque, provvedono le sempre valide scene di follia, abbondanti in questo dramma più che in ogni altro. Acco entra in scena di volta in volta parlando con uno specchio, dichiarando guerra alle mosche e alle zanzare, fingendosi cacciatrice e imitando con la bocca il suono del corno. Cotti s’intrattiene in deliranti conversazioni con Mamerco, cui ordina di pescargli il sole allorché questo si ritira per la notte in fondo al mare[8]:

COTTI Più non deggio tollerar

Un’insania che osservai:

Sta ogni notte il sole in mar,

E nessun lo pesca mai.

Troppo audace diventò,

Troppo danno egli ci apporta:

Pesca, e i pesci che pigliò

Sul zodiaco si trasporta.

La pazzia di Cotti si fa però drammatica nelle ultime scene dell’opera, quando spedisce uno ad uno i cortigiani nella sua camera da letto chiedendo loro di avvertirlo qualora la dea Minerva, sua promessa sposa, dovesse presentarsi nel talamo nuziale. I cortigiani tornano a riferirgli che la dea Minerva stenta a comparire, causando l’ira del sovrano che li fa a fette con la spada. Solo il furbo Crisippo, che ha capito l’antifona, riferisce al re che la dea lo aspetta senza veli per consumare le nozze, riuscendo così a fuggire mentre Cotti si precipita in camera in preda alla foia[9].

***

Se sfida ci fu, da parte dei dotti cortigiani di Leopoldo I, dobbiamo dire che Niccolò Minato la stravinse[10]. Difficile oggi per noi, lettori di tre secoli dopo, renderci conto di quel che abbiamo davanti, quando sfogliamo le pagine di questo buffo libretto: abituati come siamo a ogni sorta di nonsense, al teatro d’avanguardia, al teatro dell’assurdo, l’esperimento tentato dal nostro poeta non deve poi sembrarci qualcosa di troppo bizzarro.

Alla fama del dramma non contribuirono, purtroppo, i versi di Minato che, perfetti per il suo tempo, oggi ci riescono per la maggior parte incomprensibili: se le scene comiche hanno comunque conservato gran parte della loro freschezza, le scene di dialoghi amorosi sono, per il lettore moderno, intollerabili. Siamo lontani anni luce da un Pietro Metastasio[11], i cui libretti d’opera hanno ancora molto da dirci anche senza l’ausilio di una veste musicale che peraltro, nel caso del dramma di Minato, giace ancora su uno scaffale in attesa di una riscoperta. Questo libretto, oggi, è poco più di uno scheletro vestito a festa: a molti può ancora strappare una risata, ma non c’è nulla di vivo che gli pulsi sotto il mantello variopinto.

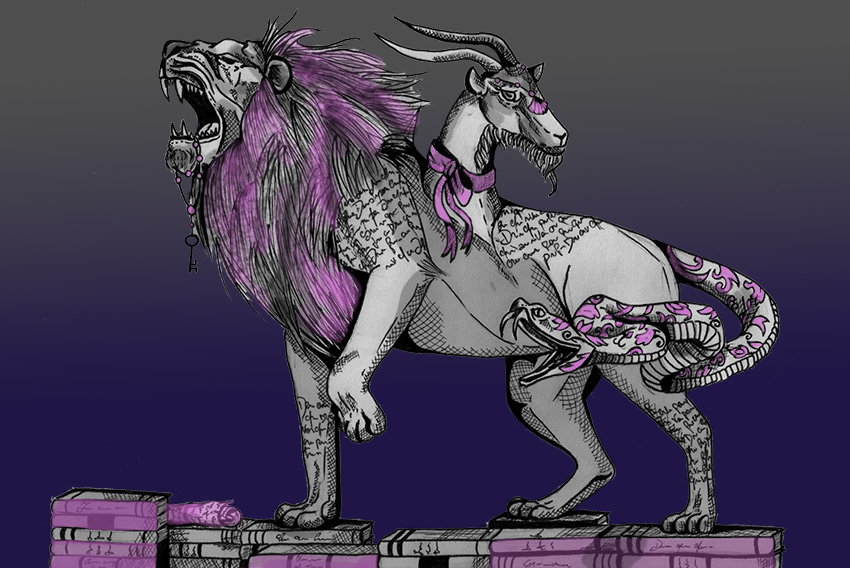

Terminato che ebbe il suo dramma, vinta che ebbe la sua scommessa, Minato dovette avere un attimo di esitazione. Si rendeva perfettamente conto della divertente assurdità che era riuscito a sfornare, ma alla perfetta sua riuscita mancava ancora un dettaglio essenziale: un titolo. Cosa facile, quando puoi intitolare Pompeo Magno un dramma che parla di Pompeo Magno o La caduta di Elio Seiano uno che parla – uh, della caduta di Elio Seiano. Cosa un po’ meno facile quando il tuo libretto è un’insana farragine di personaggi assemblati dal capriccio del caso. Ancora una volta, però, la cultura di Minato gli venne in soccorso. Per questa strana creatura, per questo mostro a più teste che spiazzavano lo spettatore, la mitologia aveva già escogitato il nome perfetto: La Chimera.

In copertina: Illustrazione di Martina Trotta

Il testo della Chimera è reperibile sul sito della Biblioteca Braidense di Milano, sezione Raccolta Drammatica. Nella mia trascrizione dei versi tratti dal libretto ho cambiato la punteggiatura per conformarla maggiormente all’uso moderno, e mi sono permesso di modificare la grafia di alcune parole per renderla meno ostica al lettore non specialista.