Di Davide Romagnoli, poeta dell’hinterland milanese, abbiamo pubblicato una bella poesia l’anno scorso. Sulla poesia in dialetto c’è ancora molto da dire, però, e abbiamo pensato di parlarne assieme.

Partiamo da questo fatto curioso, il dialetto. In Italia non è così inconsueto, mentre è singolare che qualcuno abbia ancora un rapporto con il dialetto a Milano, dove, come si sa, è quasi scomparso. Parli abitualmente in dialetto nella quotidianità?

Non ho mai parlato in dialetto a casa, sicuramente. Anche perché mi sembra difficile: come dicevi, a Milano non si parla dialetto. Ma all’interno della mia famiglia c’è sempre stato, mio padre parla in dialetto con i suoi amici, mia nonna usa il dialetto. Mi hanno sgridato in dialetto, dico sempre… le storie che ho sentito erano per la maggior parte in dialetto, e quindi da lì, volendomi ricollegare alla dimensione dell’infanzia, legata a un territorio specifico, mi è sembrata un’opportunità forte per recuperare la verità di quelle storie, di quei momenti; l’autenticità, diciamo, della mia esperienza rispetto alle altre. Penso che in poesia sia una cosa essenziale

Per te quindi è necessario che il poeta sia sincero? Il poeta deve raccontare la sua esperienza personale, o può anche inventare?

Bella domanda. Qualora un poeta ci riuscisse, a inventare totalmente, ben venga, non nego che possa essere una cosa interessante. Pensa alla poesia epica. Ad oggi però, credo che vivendo questo individualismo forsennato, in tutti i campi, dall’economia alle relazioni sociali, sia difficile esulare dal sé. E quindi mi affascina l’idea di qualcuno che parli in maniera autentica, e questa autenticità si declina in molti modi. Uno di questi può essere l’esperienza personale. Un’altra strada può essere quella delle intuizioni universali, quindi non l’io, ma il noi. Laddove la dimensione dell’io si interroga sull’inserirsi nella prospettiva di un noi, il poeta può cercare di far emergere questo rapporto, di problematizzarlo.

Ma quindi, se si parla di un noi, perché scrivere in una lingua che capiscono in pochi?

Centri un punto chiave. È proprio il punto di contatto tra il parlare di un’esperienza personale, ultrapersonale, e l’incapacità di comprensione da parte degli altri. Questo è, da un lato, una forza, perché rappresenta la verità, l’autenticità di un’esperienza, di un luogo; dall’altro è uno scoglio. Certo, c’è la traduzione: se la musicalità si perde, rimane il messaggio dell’italiano. Ma questa non è sicuramente una scelta commerciale, per arrivare a molti.

È il dubbio che mi ponevo riguardo ad alcune poesie di Emilio Villa, quelle scritte in sumero: che senso ha scrivere in una lingua che si può capire solo in traduzione? Dietro c’è in realtà tutto il rapporto tra forma e contenuto. Possono essere separati, oppure al contrario sono così uniti da rendere impossibile una traduzione, una comunicabilità? Quando si scrive, lo si fa quindi per parlare con qualcuno, oppure per costruire qualcosa, come se fosse una scultura?

A mio avviso sono punti importantissimi questi. Forma e contenuto sono un binomio non dicotomico, devono essere quanto più vicini possibile; uno deve rimandare all’altro. E quindi, quando io scrivo il primo verso, è in dialetto. Dà sicuramente un’immagine, ma dà anche una musicalità. Ha un contenuto, e detta un ritmo, un’intenzione. Sai quello che si diceva della tragedia greca, che nel primo verso ha già tutta se stessa. Ecco, ovviamente nel mio caso non è così pianificata la cosa, però nel primo verso c’è l’input: sia dettare la forma, sia il contenuto. Forma e contenuto dovrebbero essere quanto più vicini, quanto più legati, quanto più autoalimentantesi l’uno all’altro.

Quanto conta il lettore nella poesia? Quando scrivi pensi al lettore oppure ti concentri su altri fattori, come ad esempio l’espressione di ciò che vuoi dire?

Sono sempre stato convinto che quando si parla di un’arte che diventa prodotto artistico, e quindi che diventa oggetto artistico, allora non si può non fare riferimento al fruitore. E quindi lo scrivere poesia per sé, come terapia, è una cosa sacrosanta. Ma da lì al fare un prodotto artistico c’è un bel gradino. E quel gradino dev’essere colmato da un pensiero, in merito a questa cosa. Io sto offrendo prodotto, e questo prodotto deve avere una forma. A me piace vedere che questo prodotto sia lavorato, che si veda che uno ci ha passato del lavoro, del tempo. Non sono più interessato a quell’arte di getto, che prende dal Romanticismo quell’impeto, e che poi non è nient’altro che un Rimbaud distorto, distorto perché in Rimbaud c’era sì l’impeto, il maledettismo, ma c’era un lavoro grandioso dietro.

L’altro cardine che si usa spesso nella poesia contemporanea è Bukowski, che era totalmente flusso, getto. Però, ora, quanti come Bukowski riescono ad avere quel getto, quel poco controllo, quel poco lavoro sul testo ed essere anche autentici, veri… sono pochissimi. Fare una poesia alla Bukowski mi interessa poco. Mi piacerebbe pensare che la prossima raccolta che farò si specializzi, specializzi questa poetica, che è una poetica fatta di autenticità, ma con il tentativo di mettermi dal punto di vista degli altri. Quindi sì, il fruitore bisogna averlo a mente, quando si decide di pubblicare qualcosa.

Sì, perché il fruitore è parte dell’opera. Arriva a completarla.

È soprattutto nell’oggi che conta. Un tempo l’avanguardia teneva in conto sì e no del fruitore. Ma c’era un discorso di protesta. E poi i grandi avanguardisti erano persone che avevano competenza estrema del lavoro poetico. E quindi potevano permettersi le parole in libertà, potevano permettersi le intuizioni quasi senza né capo né coda. Perché dalla loro avevano una conoscenza tecnica incredibile. Oggi invece c’è solo la volontà impetuosa di voler comunicare il proprio essere, i propri versi. Questo è un grande scoglio per la poesia di oggi. Paradossalmente sarebbe da avanguardia scrivere in metrica.

Anche tu scrivi in metrica, in un certo senso.

Dicevano in molti che non è possibile non scrivere in metrica. Mi risulta difficile non scrivere seguendo un ritmo, un metro. Ma è pensarci su che diventa determinante. Un tipo di poesia può essere da entrambi i lati, un pensiero. Quel pensiero ci dev’essere stato. L’opera senza pensiero è un’accozzaglia di versi. Senza peraltro una capacità di taglia e cuci. O meglio, di taglia e basta. La poesia dev’essere breve. Se leggi la Ginestra, è un capolavoro. Però, oggi, se togli alla Ginestra trenta o quaranta versi, funziona di più. Adesso, perché all’epoca era un altro discorso, eh. Però se uno vuole scrivere anche solo quaranta versi, oggi, è difficile: devi saper salvaguardare il tuo operato dalla noia. Molto spesso, togliendo si dà più importanza al meno che si è scritto.

Scrivere in versi è qualcosa di difficile, complesso, strano se vuoi. Cos’ha il verso che invece la prosa non ha?

Beh, intanto bisogna parlare di bel verso e bella prosa. Perché idolatrare il verso nei confronti della prosa… beh, è anche un po’ puerile. Quando si parla di un bel verso e di bella prosa allora diventa chiaro: quel verso è bello in quanto verso, quella prosa è bella in quanto prosa. Ci sono prose che sono in endecasillabi. Uno legge Dostoevskij, anche in italiano, e si accorge che potrebbe essere messo in versi. Perché la potenza espressiva è tale da far risuonare la sua forma. In prosa o in versi. La consuetudine ha voluto che non si narrasse in versi, per esempio. La prosa è più funzionale alla narrazione rispetto al verso, però penso che comunque la narrazione in versi possa tornare. Non lo pensi tu?

Io sinceramente penso che a parte nobili eccezioni, come Derek Walcott per dire, la narrazione in versi abbia esaurito la sua portata storica. Anche perché ormai si può costruire una prosa d’arte che appaia verso, che abbia una costruzione tale che richiami il verso, pur senza esserlo. E io penso purtroppo che sia proprio il verso ad aver concluso la sua spinta. È il grosso problema nostro: stiamo dalla parte del verso, anche se non ve n’è più la necessità storica.

Questo è l’impianto romantico di certa poesia, di cui volentieri sento di far parte. La funzione storica del verso ha esaurito la sua potenza: oggi un verso non scuote più le menti. È persino difficile citare un verso. È come se fosse una forma, quella della poesia, che uno usa perché c’è un retaggio storico. Ma allora perché faccio poesia? È un grande problema. Quando uno vuol fare arte deve capire innanzitutto quale forma deve usare. Perché uno non può essere bravo a fare tutto. D’Annunzio era bravo a fare tutto: faceva film, faceva romanzi, poesie… D’Annunzio e Manzoni sono stati i poeti più tecnici che ci fossero. Anche di Manzoni non si mette mai in luce la grandezza tecnica.

C’è sempre questo spirito romantico da poco, per il quale Leopardi è figo per le cose che dice e Manzoni no. Ma in realtà sarebbe da dire, come dico sempre paradossalmente, che Manzoni era più bravo di Leopardi a scrivere in versi. Poi è chiaro che se leggi oggi Leopardi, ne avverti tutta la forza. Leggi Manzoni, e invece no. Però, per esempio, i cori del Conte di Carmagnola, dell’Adelchi sono decasillabi e dodecasillabi, versi pari, che in genere fanno schifo. Quante sono le poesie belle in verso pari sono state scritte? Nella poesia c’è tecnica. È bello che ci sia il cuore, nelle cose. Ma il cuore non basta: le grandi cose hanno cuore e tecnica.

Luciano Cecchinel diceva che secondo lui il dialetto è la vera poesia, perché l’italiano non ha più una struttura adatta per scrivere in versi.

Come dicevi tu: se il verso ha terminato la sua funzione storica è anche colpa della lingua. Forse è il verso in italiano che ha esaurito la sua funzione storica, ma non in altre lingue. E allora c’è il recupero del dialetto. Che non è più spirito di realismo. Oggi con il dialetto, ci tengo sempre a sottolinearlo, non ci si avvicina alla realtà, almeno dove stiamo noi. L’esigenza di parlare in dialetto è sempre stata di carattere realistico; invece oggi il dialetto è un sublimare il la realtà, rendere le cose più evanescenti, più mitiche. È questa la potenza del dialetto. E allora sì, il verso in dialetto può diventare la vera poesia. Perché riesce, dalla realtà, a far emergere quella dimensione che parte dal linguaggio e ha intenzione rappresentativa. Come in Mallarmé: suggerire, non nominare.

Sai Wittgenstein, che diceva «I limiti del linguaggio sono i limiti del mio mondo». Quindi laddove ho delle parole, posso arrivare a comprendere. Laddove non ho delle parole, la mia città finisce. Anche Kafka dice la stessa cosa. Ed è bellissimo interpretare anche il Paradiso di Dante in questo modo: se pensi, quando Dante arriva a vedere Dio, perché non lo descrive? Perché non ha le parole. Quando Dante arriva al culmine delle cose, il suo linguaggio gli impedisce di mostrarle. Ma questo allora significa che l’essere umano non potrà mai conoscere le cose? È ancora una volta una questione di linguaggio, di struttura. Tu pensa il linguaggio algoritmico come sta plasmando il mondo. Siamo ancora nel secolo della filosofia del linguaggio, come nel Novecento, ancora più del Novecento. Quindi alla fine una non riflessione sul linguaggio mi rende poco interessante un oggetto artistico.

E quindi il dialetto è tutta una riflessione sul linguaggio: l’italiano ha la sua ortografia, ma il dialetto no. E quindi quella parola lì, com’è? È una o oppure una ö? E come mai è così? E allora il dialetto diventa la vera poesia proprio per questo: perché c’è una riflessione sul linguaggio. La forza del dialetto è quella di plasmare, di far interagire il linguaggio con tutto il resto, con le competenze linguistiche che uno ha oggi. Il dialetto ha preso da ogni parte: pensa al panino, in milanese è “sanguis”, che deriva da sandwich. Ben venga la grammatica, la storicizzazione del dialetto, ma è altrettanto potente permettere al dialetto di arricchirsi, riplasmarlo. È un’arma. E infatti tanta poesia della nostra letteratura è in dialetto: pensa alla Vallerugo, a Loi.

Beh, Loi per esempio è riuscito in questo, a riscrivere il dialetto, a dargli dignità di lingua letteraria. Anche lui insiste molto sulla lingua, sul riflettere sulla lingua e sulla tecnica, come hai detto tu. Sulla necessità di scrivere molto, di esercitarsi, di soffermarsi sulla parola. «A laurà tant, se impara tant», dice sempre.

Ecco, il dialetto ha questa capacità di contenere tutto, di dire tutto con poco. Vedi, Loi ha detto tutto in una frase. È quella la poesia.

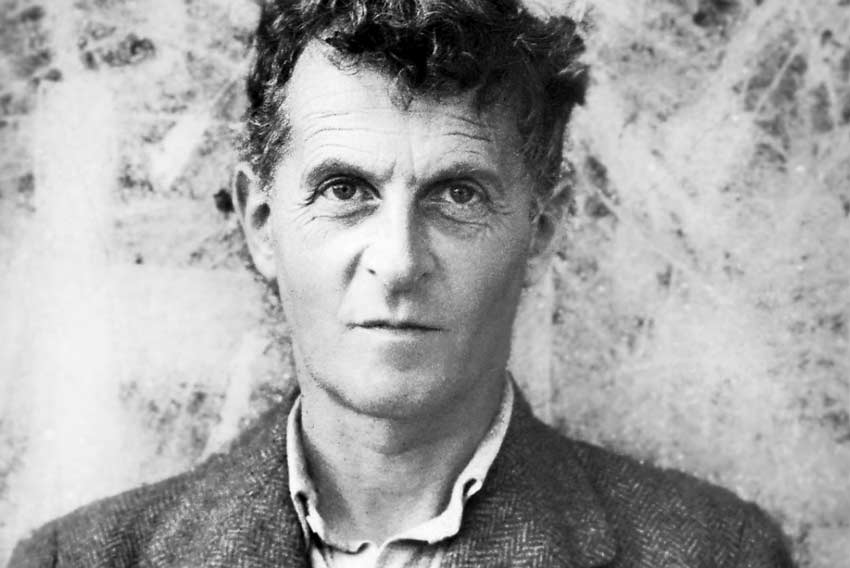

Davide Romagnoli, 29 anni, milanese. Insegna letteratura in una scuola privata superiore. Oltre a scrivere poesia, compone musica e scrive per il cinema. Ha pubblicato nel 2018 El silensi d’i föj druâ, per Marco Saya Edizioni, raccolta di poesie in milanese, in quel particolare milanese che si parla (si parlava) nei paesi a sud-est della città.

La fotografia di copertina è di Giorgia Re