Durante un chiaro pomeriggio d’autunno ero seduto su una panca in mezzo a Piazza Santa Croce a Firenze. Non era certo la prima volta che vedevo questa piazza. Ero appena uscito da una lunga e dolorosa malattia intestinale e mi trovavo in uno stato di sensibilità quasi morbosa.

È il 1910 e i fratelli Giorgio de Chirico e Alberto Savinio si sono trasferiti a Firenze solo da pochi mesi; sino all’anno precedente avevano studiato a Monaco di Baviera, ma a causa di alcuni problemi di salute di Giorgio erano partiti in cerca di una città dal clima più caldo e che fosse altrettanto appetibile sotto il profilo culturale.

I primi mesi fiorentini dei fratelli de Chirico sono un dedalo intricatissimo di letture di diverso genere: entrambi leggono molto di storia greca, di mitologia e spiritualismo. Quel tipo di studio porterà Savinio ad avvicinarsi a Bontempelli, uno dei maggiori esponenti del realismo magico in Italia, e a coltivare una narrativa di tipo fantastico; in Giorgio questo studio, invece, inizia a prendere una via leggermente diversa e particolare.

Il grande studio di quei mesi infatti lo guida verso una nuova lettura della realtà in cui il quotidiano e il mistico si sovrappongono: nelle cose di tutti i giorni, in ciò che vediamo abitualmente, c’è per De Chirico un nucleo nascosto, arcano, qualcosa che ci sfugge, e che affiora in momenti particolari, epifanici. Il pittore descrive questa sensazione in uno scritto del 1912:

La natura intera, fino al marmo degli edifici e delle fontane, mi sembrava convalescente. In mezzo alla piazza si leva una statua che rappresenta Dante avvolto in un lungo mantello, che stringe la sua opera contro il suo corpo e inclina verso terra la testa pensosa coronata d’alloro. La statua è in marmo bianco, ma il tempo gli ha dato una tinta grigia, molto piacevole a vedersi. Il sole autunnale, tiepido e senza amore illuminava la statua e la facciata del tempio.

In queste righe il pittore ricorda la prima volta in cui ha provato quest’esperienza straniante. La sua condizione di malato gli provoca una “sensibilità quasi morbosa” che trasferisce in ciò che lo circonda. La realtà gli appare malata, consunta perché è una realtà vecchia, che non riesce a incarnare lo spirito della classicità. La statua di marmo bianco attrae ancora con il suo fascino decadente, ma non è più un simbolo. È una cosa tra le cose, è qualcosa di sperduto e abbandonato. Quello che è il passato, l’antichità, l’ingegno umano diventa semplicemente parte di una natura senza volto.

C’è, in De Chirico, la stessa stanchezza che percepiamo, per esempio, leggendo un romanzo come Diceria dell’untore di Gesualdo Bufalino, in cui il protagonista, convalescente in sanatorio, vede la sua condizione rispecchiarsi nella malattia del mondo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ciò che vive è molto simile: la società dei primi anni del Novecento è sì un mondo tumultuoso, in fermento, ma è anche una realtà esausta, convinta di aver visto tutto. Come Bufalino anche De Chirico è consapevole di vivere in un momento di esaurimento storico, in cui un’intera epoca si sta concludendo.

In quella piazza il pittore vede le cose sotto uno sguardo nuovo ed è questo sguardo che rende così particolari e così influenti le sue opere. La prima che dipinge, frutto di quell’esperienza, è Enigma di un pomeriggio d’autunno.

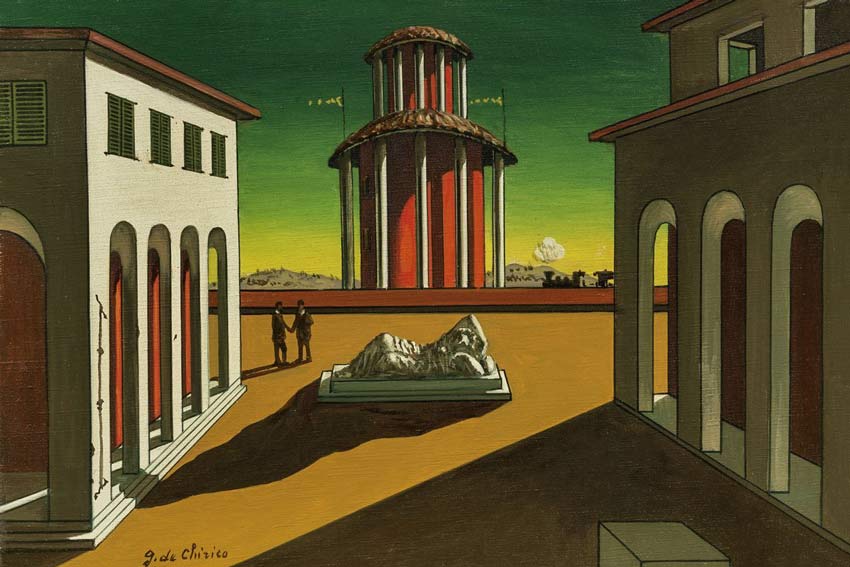

Già qui possiamo vedere tutti gli elementi caratteristici dell’arte metafisica, solo ancora un po’ acerbi: su uno sfondo azzurro emergono un tempio, una statua e la colonna di un edificio che vediamo solo in parte; tutti questi elementi sono legati da un muro che limita l’orizzonte. Al di là di quest’ultimo si intuisce quella che potrebbe essere la vela di una barca, anche se non ne siamo totalmente sicuri. Nel vuoto della piazza stanno due piccole figure che sembrano delle maschere della commedia dell’arte, oppure delle statue lignee o ancora semplicemente due persone che parlano.

L’apparente realismo della composizione ci illude di poter capire l’opera al primo sguardo: in fondo siamo in una piazza; ma poi, man mano che notiamo i dettagli, ci rendiamo conto di quanto il significato delle diverse figure non sia così immediato. Anche solo capire ciò che stiamo guardando è tutt’altro che semplice.

Questa ambiguità è l’enigma del titolo dell’opera e l’enigma di quel senso di straniamento a cui si aggiunge quella sensazione così forte di mistero che permea tutta la metafisica di De Chirico.

Lui stesso diceva che da quel momento gli sembrava di vedere le cose per la prima volta. E vedendole per la prima volta gli sembrano belle, affascinanti ma anche inquietanti, non più familiari. Il tedesco ha una parola molto particolare per descrivere ciò che prova De Chirico: unheimlich, che vuol dire proprio “non-familiare”, un termine ripreso da Freud nel suo saggio Sul perturbante.

Ognuno di noi compiendo gli stessi gesti ogni giorno, attraversando gli stessi spazi sviluppa delle abitudini che hanno la funzione di rassicurarci e quindi ci permettono di regolare la nostra vita. Ciò è vero sia per i gesti più banali, più semplici ma è vero anche per le nostre convinzioni, per le nostre relazioni sociali sino addirittura alle leggi fisiche della realtà. Le società, le comunità, le religioni si basano su abitudini condivise. Tutto questo è heimlich, familiare.

Ma la realtà non è sempre familiare. C’è il pericolo, l’inaspettato, ed è qui che nasce l’opposto dell’heimlich, cioè l’un-heimlich, il non-familiare: il dubbio che le leggi e le abitudini che ci siamo dati non funzionino più. Questa è per Freud la radice del perturbante: l’idea, per esempio, di svegliarci e di non riconoscerci più allo specchio o l’idea che il sole che non sorga più o di non riconoscere più gli spazi dove viviamo. Tutto questo è perturbante perché mina nel profondo le nostre convinzioni di identità, l’idea che il mondo continui a rimanere lo stesso nonostante i cambiamenti e il tempo che scorre.

Negli stessi anni, e negli anni immediatamente successivi, Montale condivide la stessa inquietudine. L’atmosfera degli Ossi di seppia è assolata ed estatica, un’atmosfera che ricorda molto da vicino le opere di De Chirico. La realtà è rappresentata come immobile e in attesa al punto da diventare impalpabile: nel sole di mezzogiorno le figure diventano fantasmatiche, irreali e il poeta le guarda con una meraviglia triste e disincantata. In particolare Montale teme che la realtà abbia un momento di rottura, un momento in cui le leggi della fisica vengono meno e lasciano intuire la loro falsità:

Forse un mattino andando in un’aria di vetro,

arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo:

il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro

di me, con un terrore di ubriaco.Poi come s’uno schermo, s’accamperanno di gitto

alberi case colli per l’inganno consueto.

Ma sarà troppo tardi; ed io me n’andrò zitto

tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto[1].

Sia Montale che De Chirico intuiscono la possibilità che il mondo sia falso, hanno la sensazione che da un momento all’altro questo possa scomparire per qualche secondo, un battito di ciglia, e poi ricomparire. In entrambi questa sensazione però non è spiacevole. Se in Freud il non-familiare genera il perturbante, quindi un senso di spaesamento e paura, nei due artisti invece c’è un sentimento malinconico, e in De Chirico una vera fascinazione per questa realtà più vera della realtà in cui viviamo.

Negli anni successivi il nostro pittore sviluppò l’arte metafisica abbandonando sempre di più il dato realistico. I quadri di quegli anni si aprono su enormi piazze deserte delimitate nella maggior parte dei casi da un muro o da un elemento che ostruisce il nostro sguardo; gli edifici che si affacciano sulle piazze sono classicheggianti ma mai realistici, un po’ come le figure – o parti di figure, di statue – che fanno capolino in molte tele.

Statue, ombre e manichini divengono col tempo sempre più vuote e irreali proprio perché rappresentano quella realtà inaccessibile all’uomo. Man mano che De Chirico va avanti con la sua arte, sempre più si avvicina al mondo delle idee di Platone: più che rappresentare la realtà, De Chirico cerca sempre di più di rappresentare ciò che vi sta dietro, e si fa aiutare da statue antiche, dai ritratti dei poeti. L’arte del passato diventa l’eco di un altro mondo, che viene rappresentato con tinte penetranti, luci stravolte, prospettive impossibili.

L’arte metafisica colpì molto profondamente alcuni artisti suoi contemporanei per la forza onirica e allucinatoria nei suoi quadri. Soprattutto i surrealisti, in particolare Ernst, Tanguy e Magritte. Tanguy decide di dedicarsi alla pittura proprio perché vede un quadro di De Chirico in una galleria, e l’influenza è molto evidente nelle sue opere, che riprendono elementi come i manichini, ambienti allucinati e ombre molto insistenti.

La ripresa di De Chirico però non coglie l’essenza dell’arte metafisica: laddove questi ritiene di rappresentare la realtà vera, quella che si nasconde dietro al velo di Maya, i surrealisti invece cercano di rappresentare il sogno, l’irrazionale. Queste due visioni dell’arte differenti, pur parlando un linguaggio in apparenza simile, non potevano che divergere. Riprendendolo, i Surrealisti di fatto lo tradirono e, d’altro canto, proprio De Chirico fu accusato di tradimento quando abbandonò l’arte metafisica.

L’arte del nostro poeta ha attraversato infatti diverse fasi, ma sono stati due i momenti cruciali: il primo negli anni Venti, quando progressivamente ritornò al realismo e poi negli anni Quaranta, quando il suo realismo si fece molto più compiuto ed evidente.

Ancora negli anni Trenta attuò una commistione tra elementi realistici ed elementi della sua arte precedente, mentre invece a partire dagli anni Quaranta questi elementi si fecero sempre più rari. Con tutta probabilità aveva giocato un ruolo determinante l’avvicinamento ad un gruppo di pittori che si definiva movimento dei Pittori Moderni della Realtà di cui facevano parte Pietro Annigoni, i fratelli Antonio e Xavier Bueno, Giorgio Scilitan e diversi altri, e che predicavano un ritorno alla pittura rinascimentale e criticavano duramente l’astrattismo.

Non è semplice né immediato capire le ragioni di queste trasformazioni dello stile di De Chirico al punto che non solo i Surrealisti ma molti critici e molti pittori della sua epoca criticarono duramente questo suo ritorno a un’arte di tipo accademico pensando che non volesse più sperimentare e che si fosse chiuso in una sorta di sogno reazionario. Dal suo punto di vista, però, non ci fu né un tradimento né un abbandono dell’arte metafisica.

Come ebbe a dire in alcuni articoli, il pittore infatti si era reso conto che tutta l’arte in realtà è metafisica; che un Caravaggio, un Leonardo, un Tiziano non sono meno metafisici perché dipingono la realtà in modo più realistico: al contrario, è l’afflato, l’intento del pittore a rendere metafisiche le proprie opere. Dunque l’arte non deve far altro che continuare la sua opera nei modi che le sono più tradizionali; inoltre, De Chirico polemizza anche con l’arte moderna e la critica dell’arte moderna che ritengono la tecnica pittorica qualcosa di secondario e di non immediatamente utile per un artista. Ritornare all’accademia significa quindi far valere le ragioni della complessità tecnica dell’arte.

Nonostante l’allontanamento dallo stile delle sue prime opere, quella visione che aveva vissuto da giovane in piazza a Santa Croce continuò a sedurlo per tutta la vita. Passata la parentesi dell’arte più compiutamente realista, non resistette più alla tentazione di dipingere quel mondo che gli era apparso da giovane e senza provare più a nasconderlo nelle pieghe del realismo. Il tentativo di fermare sulla tela quel momento di rottura delle leggi conosciute, della realtà familiare è ciò che caratterizza tutta la sua opera, il suo nomadismo, il continuo tornare sugli stessi temi. E forse è questo il vero enigma della sua arte.

Se l’articolo ti è piaciuto, leggi anche: Paul Cézanne: la geometria del reale