A volte, prima ancora di essere affezionati a un’opera, ci affezioniamo a un passo, a poche righe, o a una manciata di versi. Quei versi li ho letti per la prima volta a sette, otto anni, ed erano (pensa ai casi della vita) sul libro di religione delle elementari. Mi sono sembrati i versi più gioiosi di sempre.

Molto tempo dopo ho scoperto che appartenevano alla saga di Gilgamesh, uno dei poemi più antichi finora conosciuti, e ho provato a recuperarli. Ma, per quanto cercassi, non li trovavo. Le edizioni in commercio non sembravano contenere quel passo. E allora ho incominciato a chiedermi il perché.

La taverniera così parlò a lui, a Gilgamesh:

«Gilgamesh, dove stai andando?

La vita che tu cerchi, tu non la troverai.

quando gli dèi crearono l’umanità,

essi assegnarono la morte per l’umanità

tennero la vita nelle loro mani.

Così, Gilgamesh, riempi il tuo stomaco,

giorno e notte datti gioia,

fai festa ogni giorno.

Giorno e notte canta e danza,

che i tuoi vestiti siano puliti,

che la tua testa sia lavata, lavati con acqua,

gioisci del bambino che tiene (stretta) la tua mano,

possa tua moglie godere al tuo petto:

questo è retaggio […]

[…]

che ogni essere vivente […][1]».

Queste non sono esattamente le parole che ho letto da bambino. L’ultimo verso diceva invece «perché questo è il destino dell’umanità». Probabilmente era la libera interpretazione del traduttore, e sicuramente ciò che l’antico autore babilonese scrisse era diverso; mi sembra tuttavia una buona sintesi del senso, dello spirito di questo brano. La vita sta semplicemente nel viverla, e nel viverla in modo gioioso.

Per quanto ne so, questa è l’unica edizione italiana della saga di Gilgamesh che contenga questo passo. È un’edizione Mondadori, a cura del filologo Giovanni Pettinato, uno dei maggiori esperti di letteratura sumera e babilonese, e ovviamente è fuori commercio da molti anni.

Ora, questa è l’unica edizione a contenere il discorso della taverniera perché la saga di Gilgamesh non è un poema unitario, ma, proprio come il corpus dell’Iliade e dell’Odissea, deriva da centinaia di storie orali, che a un certo punto sono state intrecciate e cucite assieme da un autore.

Questo autore, questo Omero mesopotamico, si chiamava Sin-leqi-unninni ed era uno sacerdote di epoca cassita (pare fosse una sorta di esorcista) che, tagliando e cucendo racconti ancora più antichi di lui, scrisse quella che è la versione più completa della saga di Gilgamesh in nostro possesso, che oggi va sotto il nome di epopea classica babilonese. Già prima di lui le antiche storie erano state rappezzate assieme e intessute da altri autori, e quindi circolava non una, ma sei, sette, dieci, venti versioni dello stesso racconto.

Anche per l’Iliade e l’Odissea doveva valere lo stesso discorso: quelle giunte fino a noi sono solo alcune rimanenze di una grande famiglia di poemi andata perduta. A differenza dell’epica omerica, però, del Gilgamesh sono giunti molti frammenti, sparsi qua e là nelle epoche e nei luoghi e alcune di queste storie erano precedenti all’epoca di Sin-lequi-unninni. Molti brani sono stati usati da lui per la sua versione della saga di Gilgamesh; altri invece sono stati scartati, eliminati.

È il caso di questi versi, provenienti dalla tavoletta di Berlino e Londra, per la precisione i versi 60-75. Si tratta di un frammento dell’epopea paleobabilonese (siamo intorno al 1700 a.C.), cioè il primo nucleo della saga di Gilgamesh. In particolare, queste sono le parole della taverniera Siduri, che incontra il povero Gilgamesh, sconvolto dalla morte dell’amico Enkidu (una sorta di proto-Patroclo, potremmo dire) e gli indica la strada per arrivare a Utanapistim, il Noè dei sumeri, che gli spiegherà (come spera l’eroe) il senso della vita.

Ma Siduri precede Utanapistim, e propone la sua personale ricetta: un elogio della vita disincantato eppure colmo di passione, che sentiamo anche al di là delle lacune, al di là della traduzione: i canti, le danze; l’acqua dolce, pulita e tersa. L’idea che l’esistenza stia nel godere delle cose semplici, nel non farsi pensieri. Senza nemmeno gli dei, disinteressandoci del futuro. Credendo il meno possibile al giorno che viene, come direbbe Orazio, in una delle poesie più famose di tutti i tempi:

Tu non chiedere (conoscerlo è sacrilego) quale fine

a me, quale fine a te gli dei abbiano dato, Leuconoe,

e non tentare le cabale di Babilonia. Quanto è meglio

quel che sarà, patirlo! Che Giove ti abbia accordato

molti inverni, che sia l’ultimo quello che il mare Tirreno

strema contro gli scogli, sii saggia: filtra il vino,

e ritagliati una lunga speranza in uno spazio modesto.

Mentre parliamo, già sarà fuggito il tempo invidioso:

afferra l’oggi, credendo il meno possibile al giorno che viene[2].

Orazio non conosceva certamente Gilgamesh, e meno che mai la taverniera Siduri, ma esprime nella sua opera la stessa idea: vivere per vivere. Orazio la impara da Epicuro, che ne fece una delle filosofie etiche più seguite dell’antichità. Al centro, il piacere, inteso non come piacere effimero, il piacere dei sensi, ma godere delle cose semplici, del qui e ora, del vivere il momento presente nel modo più felice.

L’epicureismo e l’idea del vivere per vivere, del carpe diem, hanno avuto una lunga fortuna attraverso i secoli (in questo articolo ne abbiamo parlato in modo più approfondito). C’è però un filosofo anarchico poco conosciuto, Émile Armand, che ha scritto forse alcune delle pagine più poetiche e pregnanti su questo concetto:

Vivere per vivere, per compiere la propria funzione di bipede a statura eretta, dotato di pensiero e sentimento, capace di analizzare delle emozioni e catalogare delle sensazioni. Vivere per vivere, senz’altro. Vivere per trasferisi da un luogo all’altro, per apprezzare le esperienze intellettuali, morali, fisiche delle quali è cosparsa la strada di ciascuno.

Vivere per acquistare il sapere, per lottare e formarsi un’individualità spiccata, per amare, per abbracciare, per cogliere i fiori dei campi e mangiare i frutti degli alberi; […] Vivere per vivere, per godere aspramente, profondamente di tutto ciò che offre la vita, per sorseggiare fino all’ultima goccia la coppa di delizie e di sorprese che la vita tende a chiunque acquista coscienza del proprio essere. […]

Né capi né gregari, né padroni, né servitori: ecco ciò che vogliono gli uomini liberi, ecco in quali condizioni essi vogliono vivere, per vivere[3].

E allora perché Sîn-lēqi-unninni, che come un sarto tesseva e cuciva le storie antiche, ha lasciato perdere un lembo di stoffa così preziosa, non ha avuto la tentazione di inserirlo nel discorso, di mostrarlo? Forse l’ha fatto e non ci è giunta la tavoletta; forse non conosceva quel brano. Ma forse c’è un altro motivo, più interessante.

Il nostro poeta segue in primo piano Gilgamesh, ne condivide il cuore e i pensieri: tutta la saga è incentrata su di lui, sul suo arrovellarsi, sul suo dolore. Anche nella tavoletta di Berlino Gilgamesh si rifiuta di ascoltare Siduri, sconvolto dalla perdita dell’amico. Non si cura di quella vita di serie b che gli sta proponendo la sciocca taverniera, e vuole a tutti i costi raggiungere la verità. Ovvero il grande vecchio, Utanapistim, lui che aveva guidato il popolo durante il diluvio, e conosceva la vita durante il diluvio e prima del diluvio.

L’obiettivo di Gilgamesh è arrivare all’origine, al punto zero, al prima del prima, e prima ancora. Anche la sua epoca, che ci appare remotissima, non è il punto zero: è successo molto ancora prima. E per Gilgamesh arrivare al punto zero equivale a capire qualcosa della vita, a scoprirne il significato. Non si accontenta dell’esistenza fine a se stessa. Ci deve essere altro, in fondo.

Ecco perché, nell’epopea successiva, il poeta Sîn-leqi-unninni sconvolgerà completamente il personaggio della taverniera, mostrandola come un personaggio popolare, di carta, che teme Gilgamesh pensando sia un assassino e solo dopo molto tempo dà un indizio all’eroe su come trovare Utanapistim. Per Sîn-leqi-unninni quello della taverniera è facile edonismo: per lui, infatti, c’è qualcosa di più importante del vivere per vivere.

E questo qualcosa è la sapienza. Gilgamesh infatti non potrà vincere la morte. Come Orfeo, cercherà in ogni modo di strappare l’amato dalle spire dell’eterno, ma invano. L’unico frutto delle sue sofferenze è la sapienza. Solo quando il nostro eroe sarà diventato esperto dei vizi e delle virtù umane allora avrà attraversato le sue colonne d’Ercole.

E questa è, alla fine, la storia del bivio a cui sono chiamati gli esseri umani, e che si ripropone forse in tutte le culture, dal Qoelet alla fiaba giapponese di Momotaro: rinunciare a dare un senso al mondo, oppure combattere per trovarne uno? Accettare la finitudine umana e godere della natura, oppure modificarla, trasformarla per capirne, carpirne il senso?

Gilgamesh è il primo di una lunga schiera di cercatori dell’infinito, che non si accontentano di una vita semplice, che rischia di divenire soffocante. Vivere per vivere diventa angoscioso, diventa una fuga anch’esso. Gilgamesh invece decide di aprire gli occhi, e cercare un senso ultimo, che vada oltre il suo dolore, la sua vita, la sua scarna finitudine di essere umano. Anche se questo comporta ulteriore sofferenza.

Abbiamo parlato della saga di Gilgamesh anche in Gilgamesh e il diluvio universale: il crepuscolo del mito e in Gilgamesh, prima del mondo.

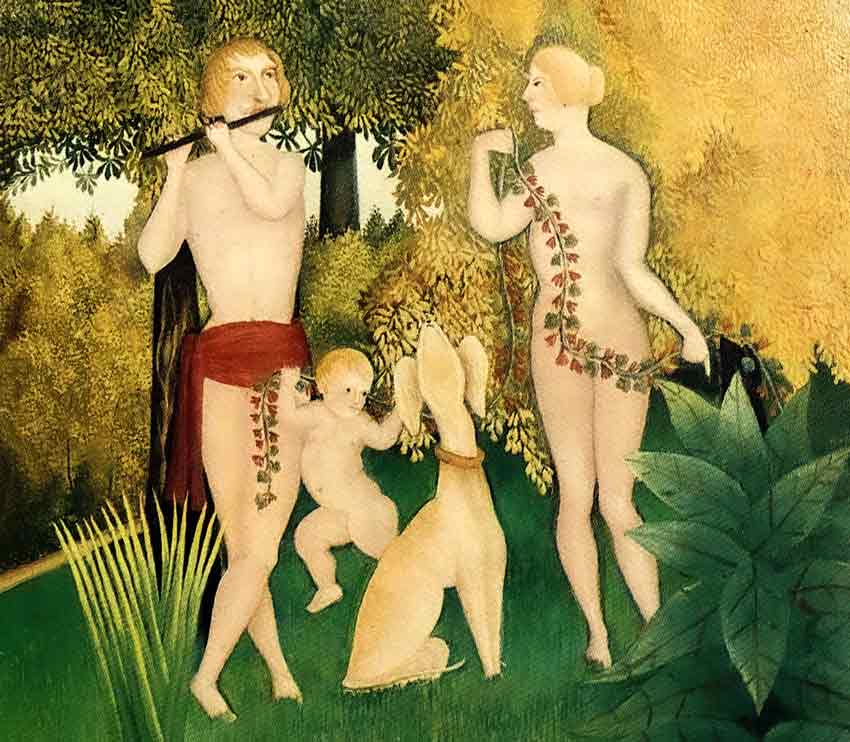

In copertina: Henri Matisse, Gioia di vivere, 1906