Ad A.

Ognuno di noi ha un libro o un film che funge da punto di riferimento; a volte invece capita di avere un libro che ritorna più volte nella vita, anche quando meno ce l’aspettiamo. Per me uno di questi è Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry.

È un libro come la Gioconda, di quei capolavori che si sono visti talmente tante volte da non poterli sopportare. Un libro che si ama o si detesta profondamente; a cui si ripensa sempre o che si butta via, giudicandolo melenso, portatore di un’idea romantica e smielata dell’esistenza. Come per il giornalista e scrittore Tiziano Terzani, anche per Saint-Exupéry il successo è stato una pietra. Alle lodi e a un giusto riconoscimento delle loro opere si è accompagnato un processo di santifcazione che lascia poco delle sfumature e del pensiero critico dietro all’immagine bidimensionale che si è creata su di loro.

E invece Il Piccolo Principe contiene tutto, tracciandone appena i contorni. Con tre, quattro parole Exupéry riesce a tracciare un quadro incredibilmente preciso dell’uomo contemporaneo. L’ubriaco, il re, il ricco industriale e tutte le figure che il piccolo prinicipe incontra sono la realizzazione compendiaria dell’uomo del Novecento e, cosa più sorprendente, dell’uomo del nuovo secolo, indaffarato nelle sue piccole tragedie, «occupato», come direbbe Seneca, come un criceto sulla ruota.

Tutti i personaggi vivono in una realtà in cui ciò per cui vivono, ciò che ricercano, è simbolo di un desiderio insoddisfatto: le stelle sono simbolo di ricchezza per l’industriale; l’ubriaco vede nel vino la possibilità di dimenticare la sua vergogna; il lampionaio vede nel continuo accendere e spegnere il lampione la sua propria utilità. E al contempo tutti gli abitanti di questi pianeti riducono il simbolo a ente bancario: a terre su cui regnare, luoghi da annotare; numeri da custodire.

In questa sua materialità, il simbolo viene abolito: il numero è di per sé un fine, il regnare è di per sé un fine. Ecco che la realtà dunque diviene fredda, morta: la realtà quotidiana, grigia e bidimensionale; in cui le cose non sono altro che ciò che sono. Dove «tutto quello / che è, soltanto quel che è», come scriveva Sbarbaro; dove le coincidenze, le prenotazioni non fanno della vita che un’estranea. È ciò che scriveva Majakovskij nella sua poesia-testamento: «la barca dell’amore si è spezzata contro la vita quotidiana».

Questa capacità di descrivere la realtà con pochissimi tratti, attraverso una stilizzazione essenziale delle cose, è un elemento centrale della fiaba. Il Piccolo Principe è una riscrittura, un confrontarsi con questo genere, di cui salva questi due elementi centrali: una rappresentazione semplice, funzionale e sintetica degli avvenimenti e la possibilità di identificarsi nel protagonista, e viverne l’evoluzione. Questo permette, soprattutto a un bambino o a un ragazzo che debba passare dall’infanzia all’adolescenza, di misurarsi con un alter ego, con una visione migliorata (o comunque alterata) di se stesso, in situazioni simili ma non identiche.

Questo rapporto di identità da un lato e alterità dall’altro è ciò che fa scattare un passaggio critico: è un vivere molte vite, un mettersi nei panni dell’altro ma anche un mettersi allo specchio. Nel caso del Piccolo Principe, abbiamo uno scarto e un perfezionamento, in quanto il protagonista è duplice: è l’aviatore ma è anche il piccolo principe: così sia i bambini sia gli adulti possono identificarsi in un personaggio, ed è possibile il libro due volte, da due punti di vista differenti.

L’immedesimazione, qui, è molto più diretta rispetto a un romanzo, più dettata dalle caratteristiche principali del personaggio rispetto alle sue scelte, alla sua psicologia. Ancora una volta, è una versione semplificata, ridotta all’osso della realtà, in modo da far emergere gli aspetti principali, essenziali di un problema, di un conflitto, di quella che è la realtà della fiaba. E permetterci di viverle.

Bruno Bettelheim, nel suo saggio del ‘75, Il mondo incantato, scrive:

Ogni fiaba è uno specchio magico che riflette alcuni aspetti del nostro mondo interiore, e i passi necessari per la nostra evoluzione dall’immaturità alla maturità. Per noi che c’immergiamo in quanto la fiaba ha da comunicare, essa diventa una profonda e calma pozza che in un primo tempo sembra riflettere soltanto la nostra immagine; ma dietro di essa scopriamo ben presto le tempeste interiori della nostra anima: la sua profondità, e i modi per trovare la nostra pace interiore e col mondo, quale premio delle nostre lotte.

(Bruno Bettelheim, Il mondo incantato, p. 397)

Nelle fiabe, come nell’opera di Exupéry, le situazioni sono insieme molto generiche e pullulanti di dettagli specifici e significativi: non sappiamo quando vive Cenerentola, ma sappiamo della scarpetta di cristallo, del principe, delle sorellastre e dei regali che ricevono le sorellastre. Tutto ciò permette di avere dei punti saldi, estremamente funzionali alla narrazione, ma nello stesso tempo di avere grandi spazi bianchi che possono essere colmati dall’immaginazione del giovane fruitore.

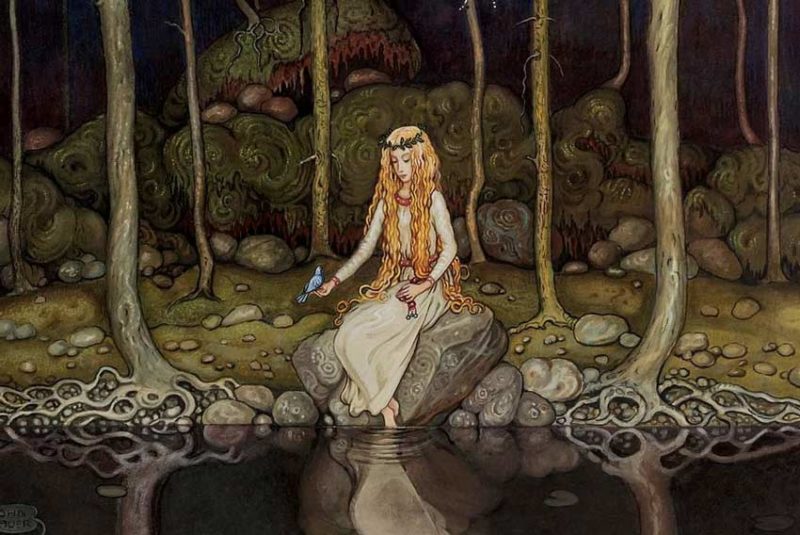

Inoltre, ogni elemento della fiaba è un simbolo: è un concetto che richiama un altro concetto. Si parla di re e regine, che sono la proiezione dei genitori; di streghe e orchi, simbolo della paura e del male. Del bosco, che se oggi ci sembra un’entità lontana, un tempo era molto reale, era un simbolo per certi aspetti separato dalla realtà contadina ma sempre presente: è il simbolo di un mondo oscuro e pieno di possibilità; è il simbolo degli incontri e del pericolo. È lo scenario della vita adulta e pericolosa.

E, nella sua vaghezza, parlava ai fruitori delle fiabe antiche in maniera diretta, in un modo che facciamo fatica a comprendere, oggi. Da un certo punto di vista, il bosco è l’equivalente della città di oggi: anche la città ha una componente di pericolo, di caos, soprattutto agli occhi di un bambino. Eppure è un paesaggio troppo quotidiano, troppo familiare per noi. Il bosco invece aveva, e ha tutt’ora, una potenza evocativa che lo rende immediatamente fiabesco.

In altre parole, il luogo della fiaba è un luogo che si pone tra due estremi: la realtà quotidiana e l’altrove. Oggi vediamo molto di più questo aspetto, perché re, regine, foreste, boschi e cavalieri sono estremamente più distanti di quanto non lo fossero nell’immaginario di duecento o trecento anni fa, ancora fortemente impregnato di questa simbologia, e in cui ancora i re, le regine, i boschi e le streghe erano realtà più vicine.

È per questo che le attualizzazioni delle fiabe sono sempre complicate, e spesso lasciano un po’ di amaro, un che di artefatto: la nostra realtà è il byt, la «vita quotidiana» di cui parlava Majakovskij: è una realtà che non contiene nessun altrove, nessuna possibilità di immaginazione, di trasformazione in qualcosa di diverso. Non c’è alcuna utopia nella realtà contemporanea, nessuna «isola che non c’è».

Ma per fortuna, non siamo come quei pianetini che visitava il piccolo principe. L’opera stessa di Saint-Exupéry mostra che è possibile una ripresa critica, artistica, di questo genere, intervenendo sui suoi nodi centrali e riplasmandola. Ma non solo. La possibilità di trasfigurare la realtà, di creare un altrove, passa per altre vie: l’horror, la fantascienza, il fantasy, che devono alla fiaba gran parte del loro impianto. Suspiria di Dario Argento è costruito come una fiaba, in cui l’eroina si misura con un male primordiale e archetipico; la violenza dell’horror esplicita la violenza latente in molte fiabe, pensiamo ad Hansel e Gretel, o a Cappuccetto Rosso, e la porta a un livello superiore; la forza immaginifica di un mondo altro si esprime anche nelle distopie, nella tematizzazione del futuro e non solo di un arcaico passato.

Allo stesso tempo, però, il nostro immaginario è meno vergine, meno luminoso. Le cose non si presentano più, come nelle fiabe, definite nel loro mondo eterno e rassicurante, in cui i draghi possono essere uccisi, come diceva la famosa frase attribuita a Chesterton. Oggi gli orchi, i draghi, sono parte di noi, e questa bianca certezza che il bene trionfi non l’abbiamo più. Non sappiamo nemmeno quale sia questo bene che deve trionfare: è crollato quel sistema di valori che teneva insieme le fiabe della nostra tradizione. Manca quella collettività antica che le ha prodotte; mancano i racconti intorno al fuoco e le mitologie che hanno sorretto il pensiero degli uomini antichi.

E, da un certo punto di vista, possiamo anche dire che è una fortuna che sia crollato, in quanto spesso le fiabe mostravano una visione del mondo oggi incondivisibile: esaltazione del diritto di sangue (la figlia vera in contrapposizione alle sorellastre, o il re autentico contro l’usurpatore), elogio della vendetta, un rapporto ambiguo e mai tematizzato con la violenza, e così via.

Ma quell’altrove della fiaba, quella capacità di meraviglia di fronte alle cose del mondo, quell’estetica conchiusa e e armonica è insostituibile: può vivere attraverso altri generi, ma questo nucleo originale le è proprio, ed è la ragione per cui si dovrebbe continuare a scrivere fiabe.

Abbiamo ancora bisogno di meravigliarci, di sentire che le cose non sono solo “le cose”, così, banalmente, inutilmente le une per le altre: abbiamo bisogno di sentire che le cose sono in relazione. Che le cose sono simboli di altre cose. Abbiamo bisogno di scoprire che la realtà non è qualcosa di assoluto e immutabile.

E proprio la fiaba, questo specchio magico, ci permette di sentire che possiamo fare qualcosa, che abbiamo un ruolo; che la vita è un percorso, una lotta in cui ci sono delle forze in cui identificarsi e delle forze da sconfigggere. Che non è tutto uguale, tutto indifferente, tutto ugualmente collezionabile e catalogabile perché sia astrattamente posseduto.

Per questo la fiaba è un’arte, e ogni arte ha qualcosa della fiaba: per questa capacità di racchiudere ciò che è e ciò che non è: la realtà e insieme le nostre paure, i nostri pensieri, i nostri desideri.