Nel 112 a.C. un ambizioso principe di nome Giugurta usurpa il trono del regno di Numidia, corrispondente grossomodo all’attuale Algeria. Dall’altra parte del Mediterraneo, i Romani seguono i suoi progressi con una certa preoccupazione; le guerre contro Cartagine sono finite da una trentina d’anni soltanto, lasciando Roma a corto di sale: l’ultima cosa che il Senato vorrebbe, in simili circostanze, è trovarsi per una seconda volta a fare i conti con una superpotenza nordafricana. Per indurre i Romani a lasciarlo tramare in pace, Giugurta ricorre a una strategia sempre attuale e sempre vincente, che è quella della corruzione su vasta scala. Uno dopo l’altro, i comandanti militari incaricati dal Senato di sventare le oscure manovre del principe se ne tornano in Italia facendo spallucce, con le tasche straboccanti d’oro numidico.

La pacchia finisce quando uno dei consoli di Roma, Quinto Cecilio Metello, prende in mano la situazione e dichiara apertamente guerra a Giugurta. Il furbo sovrano riesce a resistere per diversi anni adottando tattiche di guerriglia, finché un intervento decisivo orchestrato dal nuovo console Gaio Mario non lo costringe alla resa nel 105 a.C.: Giugurta, spogliato di ogni dignità e ricchezza, viene condotto in trionfo per le strade dell’Urbe vestito come un pezzente, prima di essere abbandonato in un fetido carcere a morire di fame.

Perché vi ho raccontato questa storia, oltre che per dimostrare la mia disinvoltura nell’uso di Wikipedia la mia raffinatissima cultura classica? Se volete scoprirlo, portate pazienza e seguitemi.

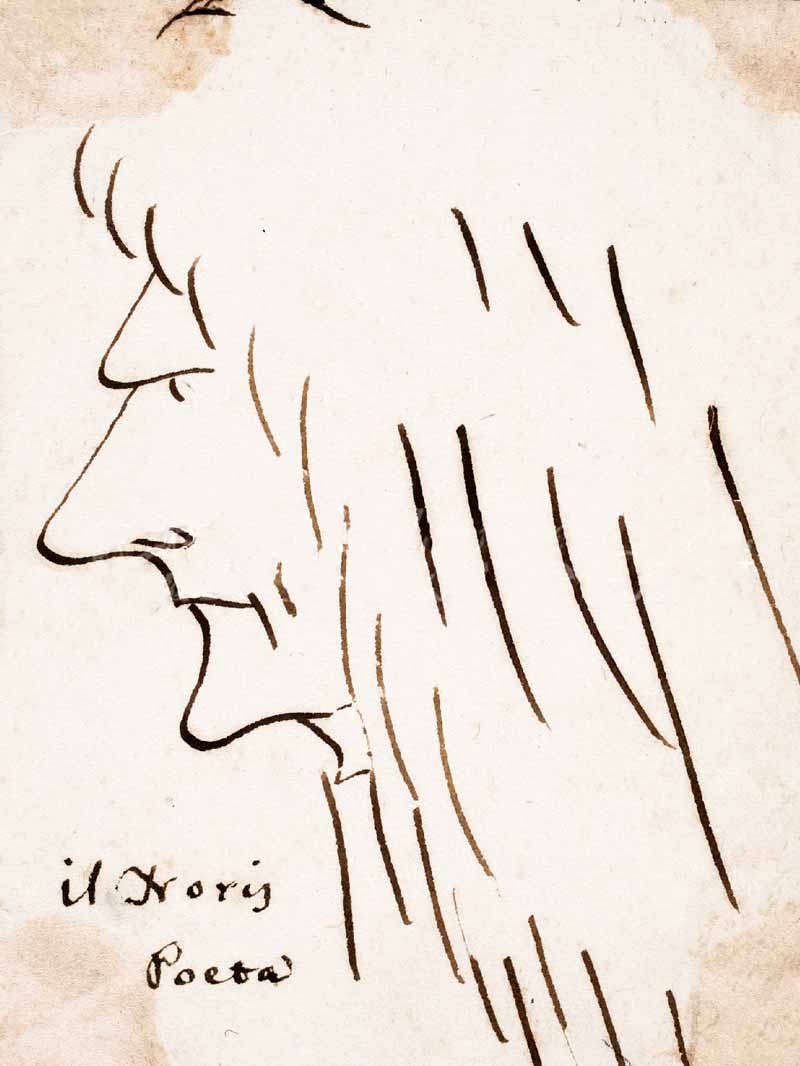

Se non avete l’abitudine di frequentare il mondo dell’opera barocca, è abbastanza improbabile che oggi il nome di Matteo Noris abbia qualcosa da dirvi. Nella Venezia di fine ‘600, tuttavia, le cose andavano molto diversamente: dopo aver rimediato un fiasco colossale con la sua prima fatica letteraria, il libretto per una Zenobia rappresentata nel 1666, Noris si era imposto all’attenzione dei veneziani come uno dei più ingegnosi e fecondi drammaturghi della città.

Com’era consuetudine ai tempi, i suoi drammi per musica prendevano le mosse da un episodio storico o mitologico tratto da un’antichità più o meno remota; il soggetto veniva in seguito arricchito di dettagli completamente fittizi allo scopo dare in pasto agli spettatori ciò che, alla fin fine, tutti loro erano più smaniosi di veder portare in scena: un’intricata e complicatissima storia d’amore. A operare il resto della magia pensavano i compositori, cui veniva affidato l’onere di ricoprire questi polpettoni sentimentali di dubbio gusto con la miglior musica in circolazione. Sotto questo punto di vista, Noris fu particolarmente fortunato: tra i maestri chiamati a vestire di note i suoi versi si annoverano alcuni dei musicisti più richiesti del momento, come Giovanni Legrenzi, Marcantonio Ziani e Carlo Francesco Pollarolo.

Ora, c’è da dire che agli occhi di noi moderni i drammi di Matteo Noris tendono a risultare indigesti. Al contrario di altri colleghi librettisti, come il già ricordato Niccolò Minato, Noris non arrossiva minimamente nello sbattere in faccia allo spettatore la mole immensa della propria educazione umanistica: ardite perifrasi, epiteti roboanti e oscuri accenni alla mitologia greca contribuiscono a rendere piuttosto faticosa la lettura dei suoi libretti d’opera. La forza dei drammi di Noris è tutta nella bizzarria delle trame e nella grandiosa teatralità, che riesce ancora oggi a farci intuire quale effetto dovettero sortire sul pubblico veneziano ai tempi della loro prima rappresentazione.

Epperò, se generalmente la musica e l’opulenza scenica riuscivano a far dimenticare agli spettatori la povertà dei dialoghi e la debolezza dell’intreccio, nessuna di queste pezze riuscì a salvare Matteo Noris quando, nel 1686, si ritrovò coinvolto in uno degli scandali più curiosi della storia della lirica.

Non ci è dato sapere quale impulso creativo spingesse Matteo a interessarsi alla storia di Giugurta per cavarne fuori uno dei suoi drammi. Forse aveva da poco riletto il Bellum Iugurthinum, l’avvincente monografia che il notabile romano Gaio Sallustio Crispo aveva dedicato alla vicenda qualche decennio dopo la sua conclusione. Fatto sta che, attenendosi alle convenzioni teatrali dell’epoca, Noris trasse dall’antichità classica le figure principali del suo dramma; Giugurta, re di Numidia, vi compariva in veste di protagonista, affiancato da due dei condottieri che il senato romano aveva mandato a fargli la guerra: Cecilio Metello e Postumio Albino.

Per quanto riguarda le mandatorie vicende amorose, esse avrebbero dovuto scaturire da una bella trovata di Giugurta: quella di dare in moglie ai due generali le sue belle figlie, Efigenia e Lutezia, al fine di assicurarsi la compiacenza di Roma. Con questo artificio, frutto della fantasia del poeta, le fondamenta del dramma erano gettate, ma basta dare una rapida occhiata al frontespizio del libretto a stampa per intuire che Noris tenesse in serbo per i suoi spettatori qualche sorpresa in più. L’opera non s’intitolava semplicemente Giugurta, come avremmo potuto aspettarci dalle sue premesse: vero titolo del dramma era un assai più sinistro Il Demone amante.

Cosa c’entrava quest’allusione infernale con l’antica storia di un principe africano, morto combattendo contro i Romani mille e più anni prima? Per capirlo sarà necessario ripercorrere brevemente i punti salienti della trama di questa strana opera, davvero unica nel suo genere.

All’inizio del Demone amante il sipario si leva su un luogo abbastanza inusuale, un atelier di pittura: la principessa Efigenia, una delle due figlie di Giugurta, vive in un mondo desolatamente privo di programmi televisivi decenti, perciò ha deciso di divertirsi un po’ facendo visita a Polinio, il pittore di corte. Dopo essersi soffermata ad ammirare alcune tele raffiguranti soggetti mitologici (che, tra parentesi, forniscono a Noris un pretesto in più per sfoggiare la propria erudizione in materia), Efigenia resta incuriosita da un quadro che Polinio sembra aver voluto nascondere, lasciandolo girato verso la parete. Malgrado le proteste del pittore, che lo descrive come un «tetro aborto» del suo pennello, la principessa insiste per vederlo, e ne rimane sconvolta: con crudo realismo, la tela di Polinio presenta una scena in cui «in horrida maestà siede Plutone assistito da Furie a piè del trono, nel centro dell’Inferno[1]»

Le meste elucubrazioni di Efigenia vengono interrotte dalla vecchia Lesbia, nutrice delle principesse, che ride della sua paura e si offre di dimostrarle coi fatti che «il Demone sì brutto / Non è qual vien dipinto». In che modo? Ma che diamine, mettendo in scena un vero e proprio rituale di magia nera nelle stanze di Efigenia, per costringere il re dell’Inferno a mostrarsi agli occhi della principessa in tutta la sua horrida maestà. La credula Efigenia accetta di partecipare al gioco e corre in camera sua, mentre Lesbia mette a parte delle sue vere intenzioni gli spettatori del dramma: inscenando una falsa evocazione, la vecchia vuole prendersi gioco della dabbenaggine della principessa per puro divertimento. Ricordate cosa dicevamo poco fa, a proposito dell’assenza di programmi televisivi interessanti nella Numidia del II secolo avanti Cristo?

Re Giugurta, nel frattempo, è impegnato in faccende di ben altra gravità, e si appresta ad accogliere nella propria corte Albino e Metello, i promessi sposi delle sue figlie. Al pragmatico numida poco importa che Efigenia si sia mostrata decisamente contraria alle nozze e che sua sorella, la principessa Lutezia, sia una bigottona tutta casa e chiesa affatto ignara dei piaceri d’amore: con entusiasmo, Giugurta rinnova le sue promesse di matrimonio ai due valorosi romani. Gli imminenti sponsali delle figlie del re gettano intanto nel più profondo sconforto due giovani cortigiani, Aderbale ed Erenio, segretamente innamorati di loro.

In poche, semplici mosse, Matteo Noris regala ai suoi spettatori quanto di più avvincente la mente di un librettista barocco possa concepire: un esagono amoroso costituito da due principesse indifferenti all’amore, promesse in matrimonio a due romani innamorati di loro, con due cortigiani a loro volta innamorati delle principesse. E Renato Zero si pentiva di non aver considerato il triangolo.

Quando giunge la fatidica notte, la vecchia Lesbia si presenta nella stanza di Efigenia armata di bacchetta magica. Dopo aver tracciato un cerchio sul pavimento, l’allegra burlona dà principio al rituale intonando una cupa litania:

A questo circolo,

Che sul terreno

Formando vò,

Dei ciechi –[un poco si ferma per non saper che dire, e confusa poi dice:]

Vortici

Superbo re,

Lascia gli abissi

E vieni a me.(Il Demone amante, overo Giugurta – atto I, scena 10)

In una macabra parodia di trionfo, il re dell’Inferno si presenta agli occhi di Efigenia sopra un cocchio trainato da iene, circondato da paggi mascherati con fiaccole in mano.

Solo che il re dell’Inferno non è il re dell’Inferno: il re dell’Inferno è Aderbale con una parrucca.

Venuta a sapere della sua segreta passione per la principessa Lutezia, Lesbia ha pensato bene di coinvolgere il giovane cortigiano nel suo scherzone promettendogli che, in cambio del favore, sarebbe riuscita a fargli ottenere un incontro con la sua amata.

Dal momento che Lutezia, tutta presa com’è dal suo fervore religioso, non ha mai rivolto ad Aderbale nemmeno uno sguardo, Lesbia escogita un’altra graziosa idea per onorare la sua promessa e, nel frattempo, prendersi qualche soddisfazione in più. È così che, approfittando della pia credulità di Lutezia, la nutrice le offre l’incredibile opportunità di un abboccamento con Giove, il dio dei cieli cui è tanto devota, che effettivamente si presenta la notte successiva nella camera della principessa, a cavallo di una nuvola.

Solo che il dio dei cieli non è il dio dei cieli: il dio dei cieli è Aderbale con una parrucca.

In seguito a queste bizzarre apparizioni, gli eventi prendono una piega che la povera Lesbia non si dimostra in grado di prevedere, né tantomeno di gestire: con sommo terrore di re Giugurta, Efigenia si oppone alle nozze con Albino sostenendo di essersi innamorata del demonio, mentre Lutezia comincia a organizzare il proprio matrimonio con Giove.

A questo punto è necessario fare una precisazione. Essendo Giove e Plutone divinità pagane, nella Venezia del secolo diciassettesimo nessuno si sarebbe mai lamentato nel vederle strapazzate sulle scene teatrali. Ad ogni modo, per evitare rogne con la censura ecclesiastica, la maggior parte dei poeti drammatici faceva stampare all’inizio di ogni libretto una breve “professione di fede”, in cui chiedeva perdono in anticipo per ogni parola che potesse offendere la cristiana sensibilità dello spettatore: espressioni quali “fato”, “deità” e “idolo mio” venivano presentate per quello che erano, puri e semplici modi di dire dettati da esigenze poetiche[2].

Nel caso del Demone amante, tuttavia, i giochetti soprannaturali messi in atto dai personaggi si prestavano a un’ambiguità di fondo. La devozione di Lutezia, benché rivolta agli dèi dell’Olimpo, assume a tratti un che di cristiano nella sua caratterizzazione; il profumo con cui la fanciulla si prepara ad accogliere Giove in camera sua, dopotutto, è quello della mirra, e Lesbia non si fa problemi a descrivere il padre dei numi con una perifrasi tipicamente cristiana: il dio «che nell’Empireo ha il trono[3]».

Ancora più spiazzante, tuttavia, dovette risultare una delle scene più divertenti del dramma, quella in cui Giugurta, preoccupato per la salute mentale di Efigenia, fa chiamare un sacerdote del tempio per consultarsi con lui. Dopo aver esaminato le condizioni della principessa, il sant’uomo pronuncia la diagnosi: Efigenia è posseduta da uno spirito maligno, e per liberarla è necessario procedere a un esorcismo in piena regola. Il dialogo che segue è degno della miglior commedia:

GIUGURTA: Lesbia.

LESBIA: Signore.

SACERDOTE [a Giugurta]: È la nutrice?

GIUGURTA: È Lesbia.

SACERDOTE [a Lesbia]: E quanto va che la real donzella

Dallo spirto è agitata?

LESBIA: Non so. (Ah ah, la crede indemoniata.)

EFIGENIA: Lesbia, partiam.

LESBIA: Sì.

SACERDOTE: Ferma,

O spirto di Cocito![4]

EFIGENIA [a Lesbia]: Parla con te?

LESBIA: Non credo.

SACERDOTE: Ferma dico,

Per comando di Giove,

Demone al Ciel nemico!

EFIGENIA: A me? […]

SACERDOTE: Dimmi, o spirto infernal, con qual ragione

Hai su quell’alma impero?

EFIGENIA: O verme indegno, di vil terra nato,

E vuoi che a te ragione

Renda il gran dio Plutone?(Op. cit. – atto II, scena 16)

Il tentativo di esorcismo fallisce pochi versi dopo, quando un’irata Efigenia caccia via il sacerdote a suon di ceffoni dopo aver ribadito di essere ormai destinata in sposa al monarca delle ombre.

Giugurta, esasperato, si spoglia della corona e fugge in campagna a coltivare pomodori, finché una serie di sfortunati eventi non porta il dramma verso uno stiracchiato quanto prevedibile lieto fine. L’inganno viene ovviamente scoperto, e per ripicca Efigenia e Lutezia acconsentono a sposare i condottieri romani. Lesbia e Aderbale – insieme a Erenio, che nel frattempo era entrato in gioco cercando di approfittare della situazione – sono condannati a morte, ma poi il clemente Giugurta decide di risparmiare loro la vita mandandoli in esilio. Gaudio e tripudio generale.

Benché sia ormai impossibile indovinare cosa avesse spinto Matteo Noris a scherzare – letteralmente – col fuoco in modo tanto scoperto, il misero poeta dovette pagarne le conseguenze. Bacchettato dai censori, Noris fu costretto ad approntare in tutta fretta una nuova versione del Demone amante, alquanto smussata negli spigoli. Il titolo tornava a essere semplicemente Il Giugurta, lo scomodo personaggio del sacerdote veniva impietosamente rimosso; i riferimenti più fraintendibili alla religione venivano eliminati, così come la prima descrizione del “demone” fatta da Lesbia a Efigenia, una descrizione che, sebbene si attagliasse perfettamente alle caratteristiche del pagano Plutone, non poteva non richiamare alla mente degli spettatori la vicenda tutta cristiana della caduta di Lucifero:

LESBIA: Il Demone? Fu in Cielo

Di beltà pari al Nume;

Anzi, è un dio come gli altri,

E allor che tripartito

Fu l’impero del mondo,

Toccò il Cielo al Tonante,

L’ampio mar a Nettuno, e in seggio eterno

Pluto discese a dominar l’Inferno[5].(Op. cit. – atto I, scena 3)

La musica del dramma, composta dal richiestissimo Carlo Francesco Pollarolo, andò disgraziatamente perduta negli anni successivi. Non si sa quale accoglienza le fosse riservata ai tempi della sua prima rappresentazione, ma una cosa è certa: il giorno in cui verrà ritrovata e riproposta al pubblico d’oggi, mi accamperò davanti al teatro con settimane di anticipo, biglietto in mano. In quale altro dramma della storia della musica, in fondo, si potrà mai ascoltare una principessa numida intonare con trasporto una simile dichiarazione d’amore al diavolo?

EFIGENIA: Luci, luci belle,

Siete, siete stelle

Che ingemmate il ciel d’amor.

Occhi neri e fiammeggianti

Son facelle

Per l’Inferno degli amanti,

Crini erranti,

Son catene del mio cor.(Op. cit. – atto II, scena 3)

Nel trascrivere i versi del libretto mi sono permesso di aggiustare la punteggiatura per conformarla all’uso moderno, nonché di modificare la grafia di alcune parole al fine di renderle meno ostiche al lettore non specialista.