Nei primi decenni del Novecento il panorama dell’arte europea venne letteralmente sconvolto dal fenomeno delle Avanguardie; è risaputo con quale forza esse si imposero sulla scena e soprattutto quale fosse il loro scopo dichiarato nel sovvertire valori, contenuti e linguaggi, per conferire un significato nuovo al concetto stesso di arte.

Meno noto invece è il fatto che, proprio negli anni in cui in Italia esplodeva la carica innovativa del Futurismo e maturava in silenzio la pittura enigmatica della Metafisica, Venezia divenne centro propulsore di alcune fra le ricerche più caratterizzanti dell’epoca, racchiuse nell’appellativo di Avanguardia Capesarina.

Il palazzo di Ca’ Pesaro – da cui è tratto il nome della suddetta e oggi sede della Galleria Internazionale d’Arte Moderna – divenne a partire dal 1898 emblema di una generazione di artisti che, sebbene privi di un denominatore comune stilistico o formale, si ritrovarono all’interno di una factory creativa dedita all’arte moderna e contemporanea.

Catalizzatore di questo centro di produzione fu la grande intuizione di Felicita Bevilacqua La Masa e di Nino Barbantini, che nel 1907 a soli 23 anni, ne divenne direttore.

Secondo una visione filantropica e di mecenatismo, questo luogo si rese da subito reattivo e aperto agli impulsi creativi portati da artisti tra loro molto diversi e distanti, quali: Gino Rossi, Arturo Martini, Umberto Boccioni, Felice Casorati, Tullio Garbari, Pio Semeghini, Umberto Moggioli, e molti altri che proprio a Venezia iniziarono a risentire di un confronto diretto con le opere esposte ai Giardini della Biennale.

Colui che in particolare rivestì in modo esemplare quest’accezione di artista rivoluzionario nonché primogenito fra i pittori d’avanguardia, fu Gino Rossi (1884-1947), la cui carriera artistica resta tutt’ora esemplare seppur circoscritta nel tempo.

Fin dalla giovinezza Rossi, sviluppò uno spirito insofferente agli aspetti accademici ma fu invece aperto alla ricezione di una pittura internazionale moderna e ad echi e tendenze del panorama artistico contemporaneo.

Soggiornò a più riprese a Parigi, dove ebbe occasione di entrare in contatto con alcune delle esperienze artistiche maggiormente importanti che contribuirono a definirlo nella sua poetica; a Venezia – in particolar modo a Burano – cercò invece di dar vita ad una specie di cenacolo artistico, quasi un tentativo di ‘trasferire’ in quest’isola veneziana, così piccola e defilata, scorci di quei luoghi che segnarono fortemente la sua pittura: come la mitica Bretagna di Gauguin e della scuola di Pont-Aven.

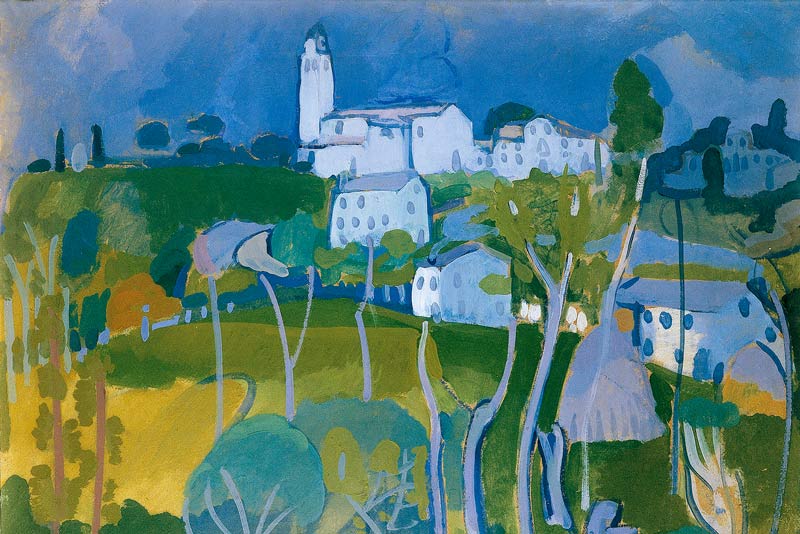

Nei paesaggi in particolar modo, il pittore trevigiano fu rivoluzionario sin dagli esordi. Le immagini della laguna veneziana e quelle della regione francese e della Bretagna, si mescolano con naturalezza nella tela.

L’isola di Burano selvaggia, intoccabile, e molto distante dalla visione che possiamo avere oggi, è sua fonte di ispirazione perenne.

Caratteristici di questa produzione sono senz’altro i colori: i blu, i verdi e i toni terrosi del paesaggio che diventano gli indiscussi protagonisti, usati in maniera realistica ma inevitabilmente impregnati di una matrice fauve-espressionista, i quali si mescolano ad un non finito che contribuisce ad immortalare l’immagine in una dimensione sospesa.

In merito ai rapporti che il pittore intrattenne con Ca’ Pesaro, essi ebbero inizio già dal 1905 ma è in particolare dagli anni 10 che arrivò la consacrazione definitiva.

Il 1910 fu un anno chiave per questa istituzione: infatti si rafforzò in maniera sistematica l’avanguardia delle cosiddette “sentinelle avanzate” e ciò fu avvertito alla pari di un’inquietudine che investì un’intera generazione artistica. Di questo nuovo sentimento ne parlò Barbantini nel discorso inaugurale alla mostra del 1913, l’ultima che si tenne prima dello scoppio della guerra.

Alcuni giovani inquieti, raccolto qui il frutto delle loro opere, celebrano così la loro inquietudine e la loro gioventù. […] Noi siamo stati i primi in Italia, che ordinando esposizioni d’arte, dimostrassero una fiducia assoluta ed esclusiva nei giovani, e che ne custodissero e ne esaltassero ogni ricerca, ogni ribellione, ogni iniziativa[1].

Con la Prima Guerra Mondiale arrivarono tuttavia le disillusioni, la guerra frantumò i sogni e le speranze di moltissimi giovani artisti che avevano creduto in un rinnovamento repentino dell’arte. Anche Rossi ne rimarrà profondamente segnato e inizierà per lui un calvario di difficoltà economiche, desolazione e sofferenze.

Nonostante ciò dagli anni Venti tornò militante tra le mostre capesarine, il pittore non rinunciò mai al suo impegno organizzativo per un rinnovamento dell’ambiente artistico a favore dei giovani, e questo nuovo decennio fu per lui anche uno stimolo per rimeditare complessivamente la sua pittura.

Nel 1920 infatti la Biennale di Venezia registrò l’arrivo di un’importante mostra dedicata a Paul Cézanne, queste nuove composizioni rappresentarono per il pittore trevigiano la svolta per costruire l’opera non più attraverso il predominio del colore, ma in modo più controllato, meno violento, basandola sulla scansione delle forme e dei i volumi.

Sono anni di generale ripensamento o rifiuto delle avanguardie nel panorama italiano, quindi Rossi, con la consueta originalità e autonomia, intraprende un percorso controcorrente non verso il Quattrocento o l’Antichità, bensì verso un ordine formale, costruttivo, moderno, anticipando in tal modo soluzioni o tendenze che trionferanno tra gli artisti del secondo dopoguerra e che, nel generale clima di fervore neocubista, lo riconosceranno come un precursore[2]. Nascono così le nature morte e i ‘ritratti’ dell’ultimo periodo come Fanciulla con il libro aperto o Fanciulla che legge.

All’aggravarsi delle sue condizioni psichiche, nel 1926, Rossi entra nel manicomio di Sant’Artemio a Treviso, interrompendo dopo soli vent’anni la sua produzione. Qui vi resterà fino alla morte nel 1947, ma già durante la sua malattia da più parti si sentì l’esigenza di rivalutare la sua opera.

Esattamente come era accaduto a moltissimi altri del suo tempo, cominciò anche per lui a delinearsi pian piano il mito dell’artista pazzo, del genio solitario e incompreso; forse a causa di ciò si tende ad equivocare l’effettiva portata della sua arte, contrapponendo una prima fase – maggiormente apprezzata – che si concluderebbe intorno al 1913, ad una seconda troppo ‘cerebrale’.

La vera fortuna e la grandezza di Rossi arrivò postuma e forse tutt’ora l’impatto del suo lavoro è poco ricordato. A 70 anni dalla sua scomparsa ad omaggiarlo è stata proprio Venezia e la sua Ca’ Pesaro, che ha voluto commemorarlo in una ricca, seppur numericamente minuta, selezione di opere firmate da lui e da alcuni dei suoi colleghi partecipi al clima di rinnovamento e rottura che stava smuovendo Venezia dalle sue radici ottocentesche, alla ricerca di una nuova identità.

Quando tornavamo di notte per la laguna, ci pareva che il buon Dio avesse create le stelle perché brillassero per noi. […] Perché a ca’ Pesaro s’era tutti uno per l’altro, con qualche saporito litigio e qualche permale, che passava presto e tutto tornava come prima. Tutti una famiglia, legati a doppio filo da una passione tale per l’arte, una fede tale nella vita e in noi stessi, che quando si ripensa, tra i conti d’oggi, alla rarità delle vendite e ai prezzi d’allora, vien da supporre che di quella passione e di quella fede i più dei nostri campassero[3].

In copertina: Gino Rossi, Barene a Burano 1911-1912