Tanti libri nascono e conducono vite spericolate. Compiono viaggi transatlantici, dai nostri polpastrelli, ai nostri occhi, alle nostre interiora. Quei libri ostruiscono le arterie e scalpitano sulle pareti della pelle in attesa di una via d’uscita, che si compirà solo al voltarsi dell’ultima pagina, con un sospiro di sollievo e un po’ di stanchezza. Fra questi, ci sono quei libri che si attaccano allo stomaco e mettono radici, perché esibiscono e spiegano agli uomini, quando qualcosa all’interno si rompe e intere impalcature di credenze, valori e comportamenti si scompaginano. Lì nascono le storie fatte per essere rilette, perché ci rammentano la nostra friabilità e, accanto, la nostra soffocata primitività, da comprendere, accogliere e addomesticare.

Per questo, ripeschiamo Cecità.

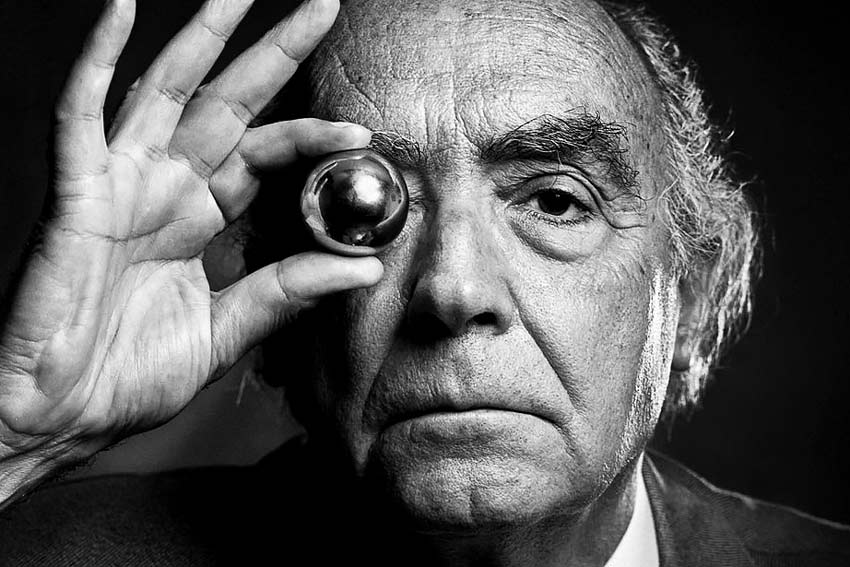

Il non-luogo incartato da José Saramago in Cecità nel 1995 (titolo originale Ensaio sobre a Cegueira, traduzione di Rita Testi), è un caso mirabile di narrazione distopica, il ribaltamento della sprovveduta propensione umana alle soffici illusioni. Con Cecità, Saramago ci ha consegnato venticinque anni fa fiumi di parole che intrecciano catastrofi e bagliori di una comunità resa deforme da un’epidemia, che investe gli occhi e poi schiaccia il resto. È la storia dell’infezione degli animi, prima ancora degli occhi. Ma andiamo per gradi.

È la storia delle tante persone che abitano una città. Persone indeterminate, neutre, scontornate, che lo scrittore indica attraverso perifrasi impersonali (l’oculista, la ragazza con gli occhiali scuri, il vecchio con la benda nera). Insomma, persone senza storia, prima che la città venisse investita da un’inspiegabile epidemia che rende ciechi. Tutti perdono la vista e alle iridi si cuce un mare bianco. Tutto attorno è bianco asfissiante e senza appoggi. Quindi, tutti sono improvvisamente ciechi. Tutti tranne una: la moglie dell’oculista.

Da un incipit incalzante, in cui si descrive l’esperienza del paziente 0, l’oculista, il quale, fermo ad un semaforo viene improvvisamente sommerso dal buio e poi dal bianco impregnante della cecità, si raccontano le modalità con cui l’autorità preposta, un onnipotente “Governo”, gestisce l’epidemia, per poi, nella zona centrale del romanzo, spiare tutti i ciechi nei loro gesti, parole o silenzi. Gli infettati vengono prelevati dalle loro abitazioni e vengono trasportati in un edificio, che in passato aveva ospitato un manicomio. Agli internati non viene prestato soccorso di alcun tipo, né assistenza o strumenti. Presto, lo spazio abitato dalla massa di ciechi diventa teatro degli orrori, delle meschinità, delle storture dello spirito umano, di cui la moglie dell’oculista è l’unica e sfortunata testimone.

L’epidemia che galoppa porta sempre più malati all’interno della struttura e presto aumentano le rabbie e diminuiscono gli spazi. Le camerate diventano gabbie di corpi senza bussola e senza tempo, costretti anche ad espletare le loro escrezioni dove capita, cercando con i piedi un pezzo di pavimento non già sporco. Giorno dopo giorno si instaura una dittatura di un piccolo gruppo riversata sulla folla dei ciechi internati. L’emarginazione, la lotta per il cibo, che è consegnato sempre in quantità non proporzionali, la promiscuità, la sporcizia, i soprusi fanno degenerare gli animi, già compromessi, degli internati che incominciano un’ostinata lotta alla sopravvivenza, a discapito di empatia e solidarietà. L’umanità colpita dalla cecità si imbestialisce, è feroce e carnivora. Imbruttita dalla malattia, diventa disperata e compie cattiverie efferate, ruba cibo, calpesta cadaveri, perde pudore, spazio vitale per deambulare dignitosamente o, anche solo, per amarsi un po’.

Non sarebbe bello, però, immaginare che questi ciechi, tanto numerosi, procedano lì come montoni al macello, belando come al solito, un po’ accalcati, è vero, ma è sempre stato il loro modo di vivere, pelo contro pelo, fiato contro fiato, odore contro odore[1].

La moglie dell’oculista può rendersi conto del mondo deforme che si scompone attorno a lei. Vede solo ciechi in compagnia di altri ciechi e ciechi contro ciechi. Seda le guerriglie e i discorsi malinconici, fatti di gesti inarticolati e sguardi asimmetrici. Diventa gli occhi, la spalla, la mano precisa del marito e poi degli altri, sobbarcandosi le necessità dei tutti. Prova compassione per una coppia che, senza rumore e senza occhi per celebrarsi, si fonde e liquefà nel piacere. Ci sarebbe da chiedersi – e infatti se lo chiede – a cosa serva vedere, se, da vedere, ci sono solo le schegge di vetro di cervelli in decomposizione, pupille splendenti ma insignificanti, mani avide che cercano direzioni.

Adesso, con gli occhi fissi sulle forbici appese alla parete, la moglie del medico si stava domandando, A cosa mi serve vedere. Le era servito per sapere dell’orrore più di quanto avesse mai potuto immaginare, le era servito per desiderare di essere cieca, nient’altro che a questo[2].

La sinossi del romanzo risulta semplice, ma estende i suoi tentacoli alle periferie della psiche umana, scandagliando spazi e spettri, ponendo spudoratamente lo sguardo sui corpi nudi e rancidi dei ciechi, che convivono con il loro nuovo stato animalesco, fino a che, nelle battute finali, giungerà l’accecante redenzione. La trama diventa presto pentagramma di una metafora frequente, ma sviluppata in modo inedito. Mostra la scarsa importanza che riponiamo nei bulbi di porcellana che abbiamo incastonati sulle ossa del cranio.

Vedere è la porta d’ingresso per impressioni che si depositano sempre un po’ più su degli occhi. Gli occhi calamitano migliaia di fotogrammi e il cervello li filtra, decifra e rende fluidi. Gli occhi sono luci. Gli occhi possono sfilacciare le tenebre e aprire finestre sul mondo. Avere occhi che sanno vedere significa sconfiggere l’illimitatezza, irradiare zone d’ombra e raddrizzare le storture interiori o esteriori.

Lungimiranza, piuttosto che miopia. Avvedutezza, piuttosto che cecità. Questo l’estremo messaggio di José Saramago che nel 1998 vince il Premio Nobel per la Letteratura.

Secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, Ciechi che vedono, Ciechi che, pur vedendo, non vedono[3].

Leggi anche: La morte secondo Saramago