Ovunque siamo in questa torrida estate, i libri sono sempre buoni compagni di viaggio, ma anche un buon modo per viaggiare senza muoversi di un millimetro. Come ogni anno, abbiamo pensato a un po’ di libri da leggere in agosto, che possano, oltre che a svagarci, anche farci riflettere e capire un po’ meglio lo strano mondo in cui viviamo. Anche in questo 2022 trovate 5 libri che secondo noi vale proprio la pena leggere: buona estate e buon ferragosto!

Giuseppe Cappello, Dai Greci ai Police

La bacchetta libera l’eccellenza dei violini

Sostiene i flebili fiati dei clarini

Rincula alla sciabolata della grancassa che sorprende

Sulla briglia ha l’hertz mediano delle viole

Si abbassa quindi

Perché la sinfonia di cammini nella luce dell’eclissi maieutica

[…]Incipit della poesia La tonica della libertà

Perché ho scelto Dai Greci ai Police, di Giuseppe Cappello, come libro da consigliare in questa estate torrida e appiccicosa? Perché credo che la mente in vacanza sia più ricettiva e quindi in grado di apprezzare le parole di Cappello. Questo libro è una miscellanea di scritti: autobiografici, saggistici e poetici, così ben combinati, da lasciare una piacevole scia di pensieri, riflessioni e conoscenze, molto utili di questi tempi.

Giuseppe insegna storia e filosofia in un liceo romano, è di origini siciliane da parte di padre, pittore conosciuto e stimato, ma è cresciuto a Roma e vive la città, leggendo nelle sue pietre, nutrendosi di un’aria dal sapore antico, che solo un poeta/filosofo sente dentro di sé. È romano nella sua passione sfrenata per la squadra della Roma; è romano per la sua risata bonaria e la semplicità della parola, che rende comprensibili anche i concetti filosofici più astrusi. È un chitarrista appassionato di musica rock, e da buon aedo ama accompagnare la lettura delle sue poesie con la musica. La poesia è l’anima, il perno su cui ruota la vita di Giuseppe Cappello, tra una nota e un verso corre veloce il pensiero e, incredibile ma vero, nel suo libro i Greci incontrano i Police, ma anche i Pink Floyd e non ci sembrerà neppure strano!

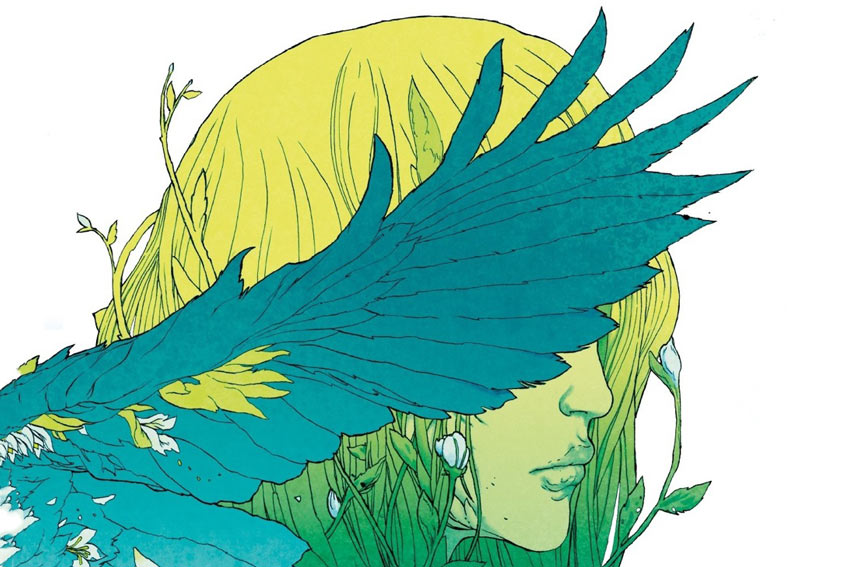

Jeff VanderMeer, Trilogia dell’Area X

Mai come in questa torrida estate ci stiamo rendendo conto degli effetti del cambiamento climatico sulla nostra vita. Si tratta di un problema complesso che ci pone di fronte alle nostre responsabilità rispetto al pianeta che abitiamo e che stiamo distruggendo e che ci porta anche a riconsiderare il nostro rapporto con la natura.

Una riflessione in più su questo rapporto può avvenire attraverso la lettura dell’opera più famosa dello scrittore statunitense Jeff VanderMeer, La trilogia dell’Area X, di cui abbiamo già parlato riguardo la trasposizione cinematografica. Lasciando da parte quest’ultima, leggendo le pagine della trilogia non ci si può fare a meno di chiedere quale sia il ruolo che giochiamo nella storia dell’evoluzione della vita sul nostro pianeta, se possiamo immaginare un futuro senza di noi, se siamo davvero indispensabili.

La risposta a quest’ultima domanda è no e l’autore ce la mostra attraverso una narrazione che scava in profondità nell’animo dei personaggi che racconta, personaggi impegnati nell’analisi di un mistero, quello dell’Area X appunto, un’area incontaminata in cui la vita sembra fiorire senza l’uomo, anzi dove l’uomo è solo un animale come tanti soggetto alle mutazioni.

Un animale che ha paura, ma che ha una coscienza, che non può fare a meno di riflettere, di provare a comprendere l’origine che sta dietro alle mutazioni – alcune davvero spaventose – che avvengono all’interno di quel territorio. Ed è proprio questa ricerca della verità che rende il romanzo così appassionante, oltre allo stile evocativo di VanderMeer a cui si aggiunge la sua capacità di raccontare il dubbio, la confusione e l’orrore senza mai scivolare in trappole narrative stantie, ma dimostrando sempre grande originalità e sensibilità.

La trilogia dell’Area X non è solo una lettura appassionante, ma anche un’occasione per riflettere sulla situazione che stiamo vivendo a livello ambientale, sul nostro ruolo all’interno della storia del pianeta su cui viviamo.

Namwali Serpell, Capelli, lacrime e zanzare

Aprire la prima pagina di Capelli, lacrime e zanzare (titolo originale The Old Drift) è un po’ come indossare un visore per la realtà virtuale: ci si ritrova immediatamente catapultati in un altro mondo.

I colori, i personaggi e il rombo assordante delle Cascate Vittoria si manifestano nella nostra mente come in un sogno lucido, evocati dalle vivide descrizioni di un coro di zanzare ronzanti. Sappiamo a stento dove ci troviamo, dispersi da qualche parte nel cuore dell’Africa insieme a un esploratore scozzese, partito alla ricerca delle sorgenti del Nilo e che, invece, si ritrova ad ammirare lo spettacolo della nascita dello Zambesi tra i deliri della febbre gialla. Non possiamo fare altro che metterci in marcia e intraprendere un viaggio che segue le vicende di 3 famiglie e 5 diverse generazioni, attraverso più di 800 pagine e 150 anni di storia.

Capelli, lacrime e zanzare, di cui Vittoria Pauri ha già parlato in uno scorso articolo, è il sorprendente esordio letterario della scrittrice zambiana-statunitense Namwali Serpell. Il romanzo si inserisce nella tradizione delle grandi saghe famigliari e del realismo magico, tanto che leggendolo è impossibile non pensare a Cent’anni di solitudine o a La casa degli spiriti.

Si tratta di un’opera ambiziosa e complessa da cui il lettore si trova presto travolto, incapace di distinguere tra realtà storica e finzione letteraria. Una donna ricoperta fino alla punta dei piedi di capelli dotati del misterioso potere di muoversi come serpenti e rendere fertile il terreno, non risulta più incredibile dell’avventura spaziale tutta africana ideata da Edward Makuka Nkoloso, personaggio storico realmente esistito.

Il romanzo si dipana su tre binari paralleli, strettamente interconnessi: la storia di una famiglia bianca, una famiglia nera e una famiglia mista, che nei decenni si troveranno ad intrecciarsi in modo sempre più indissolubile; la storia di un paese, lo Zambia, dalle sue origini coloniali ad un futuro ancora indefinito; la storia di entità non-umane il cui destino è, però, strettamente legato a quello dell’umanità.

È la storia della malaria e del virus dell’AIDS, ma anche delle zanzare che, assumendo il ruolo di coro greco, narrano e commentano le vicende dei protagonisti. Vicende che, come diventerà chiaro nelle ultime pagine del libro, sono anche la storia della loro stirpe.

Enzo Mari, 25 modi per piantare un chiodo

Le opere di Enzo Mari, che potremmo definire designer se solo non avesse odiato per tutta la sua vita questa parola, non sono belle. Sono rigide, austere. Ma, in qualche modo, ecologiche. Non perché abbiano un basso impatto ambientale (anche se, nella loro estrema semplicità, lo sarebbero anche in quel senso) ma perché assolutamente equilibrate, commisurate, razionalmente integre. E qui sta il loro fascino.

25 modi per piantare un chiodo è un libro agile – adatto in questo senso all’estate – di un uomo laboriosissimo – adatto a chi, anche in estate, non vuol rimanere con le mani in mano. Un uomo che non era un semplice progettista, ma un artigiano in versione industriale, un uomo leonardesco, che, pur definendosi «senza lettere» come il suo predecessore, alle lettere teneva eccome, e teneva a un’industria che non fosse una mera produzione di merci, ma di oggetti per l’essere umano. Di cose che avessero un senso intrinseco, una loro assoluta ragion d’essere, che giustificasse la fatica, l’impegno e il tempo che vi era stato infuso, e che questa giustificazione non venisse solo dal cartellino del prezzo.

Questo libretto racconta il suo percorso tortuoso, il suo rigido tentativo religiosamente marxista di creare forme che fossero utili alla gente comune, e che insieme insegnassero loro qualcosa. Detto così, suona parecchio strano, ma una sedia di Enzo Mari non era una semplice sedia. Era un processo in forma di sedia: il suo fruitore non è chiamato solamente a sedersi, ma a capire la forma e il concetto che sta dietro a quella sedia.

È per questo che Mari (molto prima di Ikea) faceva sedie da montare, tavoli da assemblare e istruzioni per creare vasi da fiori: non per ridurre i costi, non per praticità, ma per restituire un po’ di sapere materiale alla sua gente, che poteva così imparare a costruirsi da sé ciò di cui necessitava: l’autoprogettazione. E in questo si vede come, alla fine, avesse ragione a non definirsi designer: non era interessato alle cose in sé, quanto al procedimento che porta alla costruzione delle cose, al loro plasmarsi. Il dare forma alle cose è quasi più importante delle cose stesse.

Non è il piantare un chiodo, ciò che conta: ecco, l’ho piantato, è finita. No: ora lo levi e lo ripianti. E scopri che c’è un modo diverso, un modo nuovo, che prima non hai visto. E di nuovo ancora. Eccoli, i 25 modi per piantare un chiodo: è l’attenzione alle forme, ai movimenti, ai processi che legano le cose.

Gabriel Garcia Marquez, Cent’anni di solitudine

Non per odio né per amore, bensì per la comprensione senza limite della solitudine

Lo so che potrebbe essere considerato banale o poco fantasioso consigliare ad un lettore uno dei capisaldi della letteratura sudamericana e mondiale. Queste lunghe giornate di un’estate trascorsa a casa, però, mi hanno regalato ritagli di tempo per riprendere in mano un libro che lessi e amai più di dieci anni fa e che da tanto urlava per essere riletto.

Ho trovato che si adattasse perfettamente all’agosto milanese.

Cent’anni di solitudine è un romanzo che rapisce dalle prime parole, dal momento in cui il colonnello Aureliano Buendia, davanti al plotone d’esecuzione, ripensa al pomeriggio in cui il padre, tanti anni prima, lo condusse a conoscere il ghiaccio. Da qui parte un viaggio lungo cent’anni e sette generazioni, quelle della famiglia Buendia il cui capostipite, José Arcadio, un giorno decise di fermarsi dopo anni di peregrinazioni alla ricerca del mare e di fondare un paese, Macondo.

Seguiamo la discendenza di José Arcadio e sua moglie Ursula attraverso una serie di storie più’ o meno realistiche a cui non si può fare a meno di credere, come i racconti tramandati dai nonni. Ci sono amori e dissapori, litigi e ricongiungimenti, guerre come in tutte le saghe familiari. Ma anche un temporale durato quattro anni. Un’epidemia d’insonnia che colpì Macondo, portando i suoi abitanti a dimenticare tutto. L’adozione di Rebeca, arrivata da bambina mangiando terra a manciate con un sacco contenente le ossa della madre.

Le trentadue rivoluzioni perdute di Aureliano e i suoi diciassette figli, tutti chiamati Aureliano in suo onore. O Remedios detta la bella, che inconsapevole di tutto faceva innamorare ogni uomo che incrociava la sua strada e un giorno se ne andò alzandosi in volo, portandosi via le lenzuola. E molto molto altro. Tutti episodi che si susseguono senza lasciar davvero intendere lo scorrere del tempo.

A scorrere sulle pagine invece sono i nomi. José Arcadio, Aureliano, Ursula, Remedios. Le generazioni si susseguono ma i nomi dei componenti della famiglia Buendia si confondono e continuano a ripetersi, come i destini dei personaggi che li portano. L’incomprensione reciproca, il desiderio di fuga, fisica o attraverso i libri e la scienza, la sensazione di correre a vuoto, inseguendo un ideale o un amore per cosi tanto tempo da dimenticare quale fosse. Come i pesciolini d’oro che il capitano Aureliano negli ultimi anni della sua vita costruisce, fonde e ricostruisce in un circolo senza fine.

La loro solitudine, il filo rosso che lega tutti loro, rimane appiccicata alla pelle come l’afa di un pomeriggio d’agosto in una città vuota, lontana dal mare.

È la stessa Macondo ad incarnare questa solitudine, sospesa in un tempo tutto suo che noi lettori possiamo solo intuire, isolata nella foresta colombiana e lontana dal mare soltanto una strada che nessuno è mai riuscito a trovare. Chi arriva dall’esterno la sfiora soltanto prima di andarsene di nuovo e chi ci è nato non riesce mai davvero ad andarsene, neanche dopo la morte.

L’articolo ti è piaciuto? Leggi anche i libri che abbiamo consigliato lo scorso anno