La fantasia popolare conosce un discreto numero di espressioni per designare chi spende la propria vita a inseguire sogni, di solito senza una tangibile speranza di successo. C’è chi va a caccia di chimere, chi pianta semi in mare, chi tenta d’afferrare il vento… Gli inglesi costruiscono castelli in Spagna, mentre noi preferiamo farlo per aria[1]. Questi modi di dire, di varia antichità, sono ancora oggi sulla bocca di tutti; ma il più evocativo, il più preciso, il più poetico contributo a questa lista di metafore, ideato dalla fantasia di uno strano scrittore dei primi del Novecento, è ormai caduto irrimediabilmente in disuso. Ed è un peccato.

Le notti che non c’è la luna,

Le lucide notti d’estate

Che il cielo la terra importuna

Col lampo d’innumeri occhiate,– occhiate di stelle! – e le cose

(Che troppo si sentono addosso

Le tante pupille curiose)

Mal dormono un sonno commosso,È allora che vengono fuori,

E, a un fiume che sanno, in pianelle[2],

S’avviano giù i bevitori

Di stelle per bere le stelle,Le stelle piovute in riflessi

Nell’acqua. Bocconi, alla scabra

Si gittano sponda e sott’essi

Han liquido un cielo alle labbra.

La descrizione di questa futile – e bellissima – attività prosegue, nella poesia, per altre trentotto strofe. I particolari abbondano, registrati con un virtuosismo linguistico che ha del meraviglioso:

Borbottano l’acque. Dai margini

S’allungan le lingue volubili,

E l’ugole, libere d’argini,

Esultan di liquidi giubili.Gorgogli, glu-glu (giù pei vicoli

Dell’epa[3]) di gocciole garrule,

Arpeggi qua e là – dai ventricoli –

Di blandule bolle bizzarrule[4].

Al termine del banchetto i bevitori di stelle si asciugano la bocca, mentre quell’insolita ubriachezza ispira loro una danza scomposta. E se qualcuno, fra il pubblico, dovesse chiedersi chi mai si nasconda dietro queste misteriose figure, il nostro poeta gli direbbe che

Le turbe beate son esse

Di quelli che vivon di sogni,

D’azzurro, di terre promesse,

Di limbi siderei, d’ogniCastel che si dondola in aria,

Di quei che le fate morgane

Richiaman con nuvola varia,

E le principesse lontane.

L’autore di queste rime li conosceva bene, i bevitori di stelle. In loro compagnia trascorse la gran parte di una non troppo lunga vita; e nel consegnare alla carta queste strofe, si rendeva perfettamente conto che il ritratto che andava tracciando con tanta divertita ironia era, in larga misura, anche il proprio.

***

Ernesto Ragazzoni nasce nel 1870 a Orta, ridente borgo del Piemonte che dà il nome a un famoso lago, e in questo gesto esaurisce la propria rilevanza sul piano nazionale. Avviato dal padre agli studi di ragioneria, si trasferisce a Novara per frequentare la scuola; ma ci si annoia a morte, e preferisce passare il tempo a leggere le opere dei nuovi grandi della letteratura europea. Rimane folgorato dai racconti di Edgar Allan Poe, che presto impara a leggere nell’originale inglese – un’impresa che replicherà negli anni successivi, giungendo a padroneggiare altre tre lingue nel chiuso della propria stanzetta. Durante il soggiorno novarese, dopo aver ottenuto uno stiracchiato diploma da mostrare al papà, pubblica articoli e racconti sui giornali locali, oltre a un volumetto di versi piuttosto bruttini nel 1891.

Nel 1893 si trasferisce a Torino. Passa sette anni a guadagnarsi il pane facendo l’impiegato – anni che però, come ricorderà in seguito un collega, «furono per lui unicamente dedicati a legger libri, imparare le lingue ed agguerrirsi nel mestiere dello scrittore» – e a far bisboccia nelle osterie cittadine, che ai tempi raccolgono il fior fiore del mondo letterario. Da quando, quarant’anni prima, un francese un po’ sciroccato di nome Charles Baudelaire aveva solennemente dichiarato che i poeti avevano ormai “perduto l’aureola”, la poesia non era più soltanto relegata nella corte o nel salotto, nel teatro o nell’accademia: la si poteva trovare anche tra i vapori di una fumeria d’oppio, nascosta sotto le lenzuola di un bordello, o in fondo a un bicchiere di vino. Di quello spirito Ragazzoni raccoglie in pieno l’eredità, liberandosi a poco a poco dei manierismi delle sue prime composizioni, e scoprendo che di tutto, ma proprio tutto si può far carne da versi.

La rottura di Ernesto col proprio passato di diligente impiegatucolo si consuma nel più traumatico dei modi nel febbraio del 1901. A partire dall’anno precedente, la Stampa di Torino l’aveva formalmente assunto in qualità di articolista, liberandolo dalla monotonia della sua burocratica esistenza; ma dopo un solo anno di servizio, Novara si era ricordata del suo vecchio e affezionato figliolo, e l’aveva chiamato a dirigere un giornale locale.

Ragazzoni aveva accettato, forse sperando di trovare nel nuovo quotidiano un veicolo per le proprie idee di moderato. E si sbagliava, perché la redazione della Gazzetta di Novara faceva invece tutto il possibile per mantenere il giornale su una linea opposta, di stampo monarchico e reazionario. Frustrato dalla scoperta, il nuovo direttore sfoga il proprio disappunto in un perfido articolo, dal programmatico titolo de Il paese della muffa, uscito poche settimane dopo il suo arrivo. È il lungo ritratto di un paese,

(…) il regno della burocrazia, l’acqua morta degli uffici, il mondo degli impiegati; tutta la malsana esalazione che vien su da quel sistema di apparecchi amministrativi i quali non sembrano avere altro scopo che quello di tramutare in inchiostro ed in carta, in statistiche, in elenchi e di seppellire in un archivio – di volgere in muffa, in una parola – le forze vive, le belle energie, le grandi funzioni della società.

È, nell’articolo, un paese privo di nome; ma la sua descrizione si attaglia perfettamente alla Novara in cui viene pubblicata, e nelle intenzioni dell’autore forse, più in generale, all’Italia intera. La redazione della Gazzetta, punta sul vivo, capisce troppo tardi che razza di mostro s’è tirata in casa, e corre subito ai ripari: poco meno di un mese dopo il suo insediamento in qualità di direttore, Ragazzoni è cortesemente invitato a togliersi dal cazzo.

Rientra a Torino, dove Alfredo Frassati, il direttore della Stampa, lo riaccoglie a braccia aperte. I suoi colleghi si abituano presto a far le spese della sua fertile vena improvvisatrice, che lo porta ad apostrofarli in versi a cadenza quasi quotidiana, e per i motivi più bislacchi. Se una sera il direttore chiede al Ragazzoni di sollecitare, da questo o quel redattore, la consegna di un dato articolo, ecco piovere sulla scrivania del ritardatario un pizzino del seguente tenore:

Frassati vorrebbe sapere

Se mandi stasera l’articolo,

Se no si corre il pericolo

Che l’abbia domani il Corriere[5].

E si ha memoria anche di questo succinto résumé della propria attività giornalistica, che, se avesse occupato la poltrona direttoriale, Ragazzoni avrebbe forse fatto stampare sulla prima pagina di ogni nuova uscita:

Io non vi parlerò di cose strane,

Dirò cose comuni e naturali.

Parlerò solo un poco di puttane,

E d’altre cose simili morali;

Parlerò del davanti e del didietro –

Lettor, se non ti piace, torna indietro.

Nel 1902 si apre per il nostro una lunga stagione di viaggi, compiuti in veste di corrispondente per il giornale e quasi sempre in compagnia della moglie, la giornalista cilena Felicita Rey. Soggiorna a Parigi, poi a Londra e in altre città dell’Inghilterra. Forse fa un breve passaggio in Libia, per documentarne l’occupazione italiana. Nel 1918 lascia finalmente la Stampa, e pur fra mille ripensamenti si fa assumere a Bologna nella redazione del Resto del Carlino – che abbandona l’anno successivo, per ritirarsi nuovamente nell’amata Orta. È infine a Torino che una cirrosi epatica, alimentata ormai da tempo dai suoi eccessi di bevitore (e non soltanto di stelle), lo uccide nel 1920, all’età di quarantanove anni.

***

Per tutta la vita, Ernesto Ragazzoni mantenne nei confronti della propria produzione poetica un atteggiamento mutevole. La sua opera prima, che come abbiamo visto fu stampata a Novara quando il poeta non aveva che vent’anni, era un farraginoso guazzabuglio in cui c’era un po’ di tutto. A voler essere cattivi, si potrebbe far notare che in esso c’era di tutto meno che il suo autore.

I versi della raccolta, che porta il vago titolo di Ombra, corrono via spediti tra un occhiolino a Carducci, un inchino a Poe, tre passi verso Hugo, un baciamano a Goethe, e una mezza giravolta che si conclude a piedi uniti davanti a Emilio Praga. Le liriche giovanili del Ragazzoni si barcamenano incerte tra le solite passioni che all’epoca agitavano il petto di ogni giovane inclinato alla poesia, e quando non trovano parole nuove per descriverle, non si fanno troppi problemi a procacciarsele ravanando nelle tasche altrui.

Col passare del tempo, tuttavia, le esperienze torinesi e lo smacco subito alla Gazzetta di Novara nel 1901 dovettero rappresentare per il nostro un’importante lezione di vita. Negli anni successivi al suo ritorno alla Stampa, la vaga scintilla idealistica e la garbata malinconia che avevano punteggiato i suoi primi componimenti svaniscono del tutto, lasciando spazio al paradosso, alla satira, e alla comicità più dissacrante.

Ragazzoni, che fino a quel momento aveva forse sperato di potersi fare un nome grazie alla pubblicazione dei propri versi, cessa quasi completamente di mandarli alle stampe, riservandoli tutti per la circolazione in forma privata, o la pubblica recitazione occasionale. Alcuni dei suoi pezzi più riusciti, egli li declama a gran voce nelle osterie e nei bar, per il nutrito gruppo di amici che ogni volta si ferma ad ascoltare a bocca aperta quella gioviale figura di menestrello che «[mastica] rime come cicche» e improvvisa versi a comando. Ancora oggi alcune delle sue poesie – l’Elegia del verme solitario, la Laude dei pacifici lapponi e dell’olio di merluzzo, il De Africa… – danno il meglio di sé se recitate ad alta voce davanti a un alticcio uditorio.

Anche in questi anni, in realtà, non si fa problemi a “prendere in prestito” dai poeti di altre nazioni alcune trovate particolarmente buone. Ma le sue traduzioni sono talmente spigliate, e il suo uso del verso italiano tanto travolgente, da costringerci a perdonargli i suoi furtarelli. Magistrale in tal senso è la sua versione del riassunto (in soli sedici versi!) dei Dolori del giovane Werther – il celebre romanzo di Goethe, considerato uno dei capolavori del romanticismo tedesco – che supera di gran lunga in brillantezza l’originale inglese di William M. Thackeray:

Il giovane Werther amava Carlotta,

E già della cosa fu grande sussurro.

Sapete in che modo si prese la cotta?

La vide una volta spartir pane e burro.

La poesia insomma, che per Ernesto Ragazzoni avrebbe potuto essere un mestiere, si era per lui trasformata in un gioco. E, nel passaggio, ci aveva guadagnato. Altri scrittori della stessa epoca ricamavano talvolta con voce querula sul tema dell’inutilità della poesia: un altro famoso piemontese, Guido Gozzano, si era messo a spiegare a una bambina in che cosa consistesse il lavoro del poeta paragonando la costruzione dei versi alla disposizione in file ordinate di una manciata di cioccolatini, senza nemmeno la soddisfazione di potercisi ingozzare al termine dell’operazione.

Ragazzoni, al contrario, cantava l’inutilità dei propri versi con una tranquilla ironia che sapeva quasi d’orgoglio, descrivendo la propria attività di verseggiatore come un «[far] buchi nella sabbia» – la più sciocca e futile delle occupazioni, ma, per un bambino in vacanza, anche la più divertente.

È però una regola generalmente riconosciuta che spesso gli scrittori più impegnati a far ridere gli altri siano anche i più inclini a una qualche forma di segreta malinconia, e a questa regola Ernesto Ragazzoni non faceva eccezione. Talvolta, aguzzando la vista, è possibile cogliere qualche segnale di tristezza e di pessimismo in mezzo a tante risate, di solito riconducibile alla profonda crisi interiore che il poeta deve aver sperimentato in seguito al suo licenziamento dalla Gazzetta novarese. Il giovane impiegato che un tempo sognava di poter riparare il mondo a colpi di endecasillabi, dovette rendersi conto proprio in quel periodo di quanto la desolazione del “paese della muffa” fosse ormai radicata e deprimente, e di quanto il suo idealistico entusiasmo non potesse bastare, da solo, a trasformarne il panorama.

Con gli amici, egli si lamentava di non trovare alcun progetto politico a cui consacrare le proprie forze, affermando di sentirsi come «una fede in cerca d’un Dio» – e poi, naturalmente, correva a tradurre in versi questa lamentela, mitigandone la tristezza con la solita ironia. In uno dei suoi pezzi più riusciti, il Teorema di Pitagora, Ragazzoni snocciola un fosco catalogo dei mali che affliggono il mondo, e l’unica consolazione che si sente in grado di offrire al lettore, l’unico punto fermo in mezzo a tanta miseria, è la certezza puramente matematica dell’antica regola:

I tempi sono tristi! Il vecchio mondo s’usa

A trascinarsi il fianco nel giro dei pianeti!

Le balene si fan sempre più rare, i feti

Voglion dar fuoco all’alcool ove la vita han chiusa.

Per consolarti, o povera anima mia, ripeti:

Il quadrato costrutto sovra l’ipotenusa

È la somma di quelli fatti sui due cateti.

Nell’ultima strofa, poi, il ritratto che Ragazzoni traccia dell’esistenza umana si fa addirittura terrificante – ma anche in questo caso, la fredda geometria rimane l’unico salvagente a cui aggrapparsi in mezzo a un oceano di dubbi:

La vita è una prigione in cui l’anima hai chiusa,

Uomo, ed invano brancoli cercando alle pareti.

Sono di là da quelle i bei fonti segreti

Ove tu aneli, e dove la pura gioia è fusa.

Qui, solo hai qualche gocciola di ver per le tue seti:

Il quadrato costrutto sovra l’ipotenusa

È la somma di quelli fatti sui due cateti.

Questa singolare commistione di allegria e tristezza, neppure le ombre della malattia e della morte riuscirono a strappargliela via. Nel 1920, il decadimento fisico di Ragazzoni si era ormai fatto irreversibile. Uno dei suoi vecchi colleghi del giornale, che se lo vide comparire davanti in redazione per un ultimo saluto, dà un quadro tristissimo delle sue condizioni di salute:

Riapparve per l’ultima volta. Il ricciolo a cavaturaccioli più scomposto che mai era tutto ciò che rimaneva della sua capigliatura ribelle. Più trasandato, senza cappello […] calzando gonfie ciabatte intrise di pioggia e strascicando un piede malato. […] La cirrosi si estendeva spietata.

Eppure proprio ai suoi ultimi mesi di vita risalgono due delle sue più belle composizioni: un’agrodolce lirica sull’approssimarsi della fine, in parte tradotta dal francese; e una goliardica celebrazione dei nuovi bagni pubblici costruiti nel suo paesino natale, l’Apoteosi dei culi d’Orta. Nel vedere quanta forza creativa, e quanta voglia di sorridere il Ragazzoni mostrasse anche in mezzo all’agonia, riesce un po’ difficile credere che l’epitaffio che avrebbe voluto incidere sulla propria tomba fosse davvero quello, amaro, con cui si chiudevano le solenni quartine del Mio funerale:

«Qui giace Ernesto Ragazzoni d’Orta –

Nacque l’otto gennaio mille ed otto-

centosettanta» e, sotto, questo motto:

«D’essere stato vivo non gl’importa».

Preferiamo credere a sua moglie, quando ci racconta che un giorno Ragazzoni le domandò di comporre per lui un elogio funebre, ma che non superasse le cinque parole: rabbrividiva, infatti, davanti al pensiero che qualcuno potesse mettersi a squadernare di fronte a tutti, in chiesa, ogni insignificante dettaglio della sua vita passata (compresi, magari, gli aborriti studi da ragioniere). La moglie, senza un briciolo d’esitazione, suggerì: «Egli non fu mai noioso»; e poco mancò che Ragazzoni non si mettesse a saltellare in giro per casa dalla contentezza. Per un uomo di lettere non esiste, in fondo, complimento migliore.

Se l’articolo ti è piaciuto, leggi anche: Perché in poesia si va a capo spesso?

Tutte le citazioni presenti nell’articolo sono tratte da quella che è tuttora la migliore antologia delle opere di Ernesto Ragazzoni, Buchi nella sabbia e pagine invisibili – Poesie e prose, a cura di R. Martinoni – Einaudi, Torino, 2000.

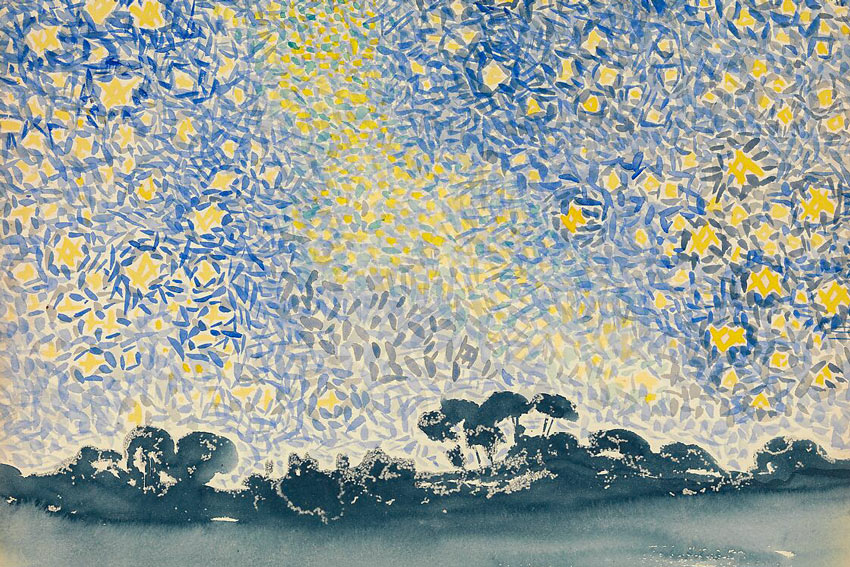

In copertina: Nina Tokhtaman Valetova, Star Atlas, inchiostro su carta, 2019 (dettaglio).