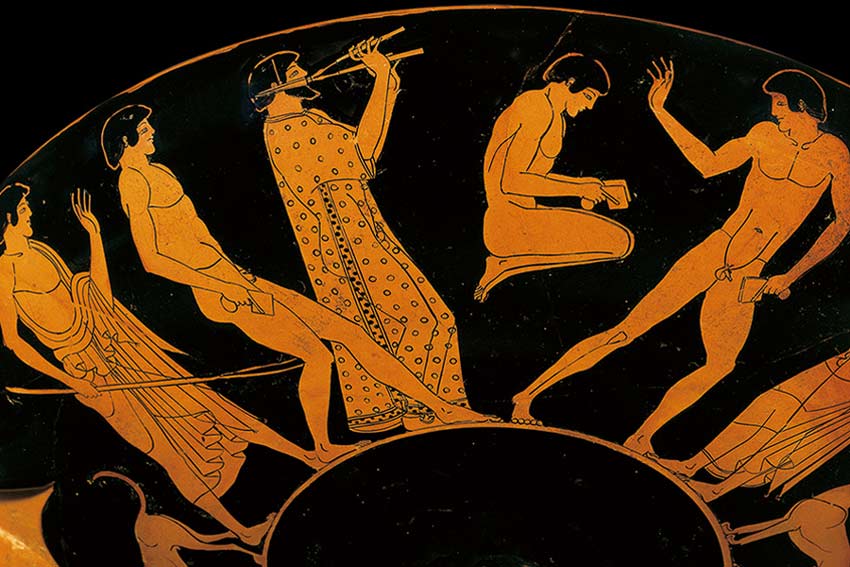

Sebbene ad oggi per la maggior parte sconosciuta, la dimensione musicale è parte integrante del mondo greco dalle origini fino all’età ellenistica: basti pensare, ad esempio, alla recitazione di poemi epici come l’Iliade e l’Odissea, accompagnata dalla cetra, o ai componimenti poetici che venivano eseguiti con il flauto durante i momenti conviviali, i simposi. Anche gli spettacoli teatrali delle tragedie e delle commedie erano inframezzati da importanti sezioni dedicate al coro, che, a quanto sappiamo, cantava e danzava a ritmo di musica. Durante queste performance, dunque, gli esecutori coniugavano competenze e abilità musicali, come canto e accompagnamento strumentale, poetiche, come la composizione del testo, e gestuali, con lo svolgimento, dove previsto, di una coreografia.

L’idea di “musica”, quindi, per i Greci, era un concetto ampio che comprende vari aspetti, non solamente l’esecuzione strumentale in sé, ma si inseriva, in senso più ampio, all’interno di uno spettacolo «che era in grado di coinvolgere il pubblico a un livello non solo intellettuale, ma anche emozionale[tooltip tip=”B. Gentili, Poesia e pubblico nella Grecia antica, Roma-Bari 1989 p.32″][1][/tooltip]».

Gli antichi attribuivano quindi un alto valore pedagogico a tale disciplina, posta alla base della formazione dei giovani, tanto da farne diventare la conoscenza come un vero e proprio bagaglio tecnico indispensabile per l’attività non solo del poeta, ma anche del cittadino.

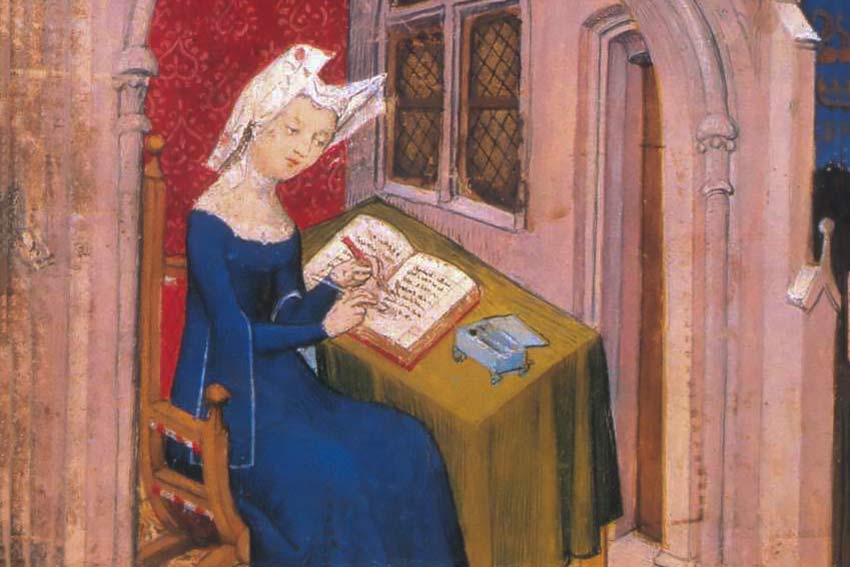

Nonostante questo variegato e interessante panorama, ci è quasi del tutto impossibile conoscere quali fossero, di preciso, le melodie scritte e pensate dai Greci: a parte un frammento musicale della tragedia Oreste di Euripide, non è rimasta alcuna altra testimonianza. Questo è accaduto perché le melodie dei canti non erano usualmente affidate a un supporto scrittorio, ma erano imparate per imitazione nelle cerimonie pubbliche, nelle scuole e nei luoghi di ritrovo.

Tuttavia, grazie ad alcuni riferimenti letterari e ad alcuni trattati teorici, è possibile affermare, con un certo grado di sicurezza, che la musica greca non conosceva il sistema degli accordi, cioè la sovrapposizione contemporanea di più note, l’armonia, ma solo l’esecuzione di note singole, la melodia. Il sistema musicale greco era inoltre basato non sulla successione di sette note, ma su suoni disposti e ordinati in sequenze di quattro, dall’acuto al grave, chiamati tetracordi, utilizzati in Grecia già dall’VIII secolo. I tetracordi possedevano le due note estreme fisse a intervallo di quarta (cioè, in una successione di due toni e un semitono, ad es., nella notazione contemporanea, fa-do), mentre le due intermedie risultavano mobili, potevano cioè cambiare ed essere alterate tramite l’aggiunta o la rimozione di un semitono (ad es.: nella successione fa-mi-re-do le note fa-do sono fisse, mentre il re e il mi possono diventare re/mi diesis (♯) o re/mi bemolle (♭)).

Accostando opportunamente due tetracordi, si otteneva una successione di otto note (chiamata, impropriamente, “armonia”, intesa però come “intonazione, accordatura”) discendenti dall’acuto al grave. Tale successione di otto note è più generalmente conosciuta con il termine di “modo”, come illustrato da Aristide Quintiliano nel trattato De Musica[tooltip tip=”R. P. Winnington Ingram, Aristidis Quintiliani De musica libri tres, Leipzig 1963.”][2][/tooltip], che indica quindi una successione ordinata di otto suoni vicini che variano a seconda del cambiamento della nota iniziale.

I tetracordi, quindi, che potevano essere variamente combinati, davano origine a otto modi – chiamati eolico, ionico, ipolidio, dorico, frigio, lidio, misolidio e ipodorico – e a ciascuno di essi veniva riconosciuto un ethos particolare, cioè una caratteristica, capace di determinare e/o definire un certo stato d’animo. Ad esempio, il modo dorico era ritenuto grave e virile, adatto a promuovere iniziative nobili, mentre quello frigio sembrava idoneo a suscitare entusiasmo. Il modo misolidio era considerato estenuante e snervante, adatto a intonare canti d’amore e ad esprimere sentimenti di evasione, mentre il modo lidio era visto come elemento equilibratore tra la severità controllata del dorico e l’entusiasmo del frigio.

Le radici remote della fede nel condizionamento musicale del carattere e dei costumi non risalgono tuttavia alle speculazioni filosofiche, ma hanno la loro origine nei miti e nell’antico impiego della musica nei riti religiosi e magici[tooltip tip=”P. Boyancé, Le culte des Muses chez les philosophes grecs. Études d’histoire et de psychologie religieuses, II ed., Paris 1936.”][3][/tooltip]: basti pensare, ad esempio, ai miti che raccontano come Orfeo, tramite il proprio canto, abbia reso più mansuete le belve dell’oltretomba.

Le differenze dei modi dal punto di vista non solo strutturale, ma anche emotivo, costituiscono argomento di grande interesse presso gli intellettuali greci, già a partire dal VI sec. a.C.: l’idea di una corrispondenza generale tra modo e reazione emotiva dell’ascoltatore risale infatti già a Pitagora, al quale si devono i primi studi di teoria musicale. Una definizione e strutturazione più precisa della teoria dell’ethos si deve però a Damone di Oa: maestro e consigliere di Pericle ad Atene, sembra sia stato il primo che abbia attribuito un’accezione specificamente morale ed etica ai modi musicali. Damone avrebbe affermato che la musica possiede degli effetti positivi che influiscono sull’agire dell’uomo e che per questo essa deve essere studiata anche da chi governa la città, in modo che essi, tramite l’esecuzione di determinate melodie, possano essere spinti a migliorare la gestione delle questioni politiche.

Non a torto dicevano i seguaci di Damone ateniese che necessariamente i canti e le danze implicano un certo moto dell’anima, e che i canti e le danze liberi e belli rendono tali le anime, mentre quelli contrari, contrarie anche le anime[tooltip tip=”Fr. C 1 Wallace. Traduzione nostra.”][4][/tooltip]

Diversi tipi di musica, inoltre, esercitano la loro influenza non solo nei confronti del singolo individuo, ma possono avere delle ripercussioni anche dell’intera collettività. La musica può infatti assumere una funzione fondamentale nell’organizzazione della società, tanto che, secondo Damone, a un mutamento di regole in campo musicale può addirittura corrispondere un’analoga rivoluzione nelle strutture sociali: per garantire la formazione di buoni uomini politici, è necessario formare i cittadini, già dalla prima infanzia, alla virtù, anche attraverso l’educazione musicale, evitando quei modi che possono suscitare invece emozioni negative.

Damone musicista, essendo una volta presente quando una suonatrice di flauto suonava secondo lo stile frigio ad alcuni fanciulli i quali, ebbri per il vino, compivano atti insensati, le ordinò di suonare secondo lo stile dorico: ed essi subito cessarono quel loro agitarsi sconsideratamente[tooltip tip=”Fr. B 7 Wallace. Traduzione nostra.”][5][/tooltip].

È poi Platone, nella Repubblica ad approfondire e delineare nuovamente le caratteristiche dei modi musicali. Secondo il filosofo, ad ogni modo corrisponde un rispettivo stato d’animo: l’armonia misolidia è definita «lamentosa», quelle ionica e lidia sono definite «molli e simposiastiche», mentre quella dorica e frigia sono definite come «utili per gli uomini destinati alla guerra». Riferendosi al modo dorico Platone afferma che «può convenientemente imitare i toni di voce di un uomo coraggioso impegnato in un’azione di guerra e in ogni impresa in cui è costretto»; mentre quella frigia «è adatta a chi attende ad un’azione di pace e non compiuta sotto costrizioni, bensì volontariamente, o mentre cerca di convincere qualcuno di qualcosa o lo esorta»[tooltip tip=”Repubblica III, 399-401, ed. italiana a cura di M. Vegetti, Platone. La Repubblica, Milano 2006″][6][/tooltip].

Platone riprende l’analisi dell’ethos musicale anche nelle Leggi, in cui il consenso della comunità cittadina si basa sulla possibilità di persuaderne i singoli membri attraverso un sistema educativo sostanzialmente coreutico-musicale, che utilizzi il piacere quale incentivo per l’acquisizione della virtù (Leg. 654 b). Per Platone, se è vero che la percezione dei ritmi e delle melodie musicali deve accompagnarsi in primo luogo a una sensazione di gradevolezza, allo stesso tempo non va dimenticato che i modi possiedono una validità etica che deve contribuire a infondere, all’interno della comunità, valori positivi come il coraggio e la temperanza.

Anche Aristotele (IV a.C.) si occupa delle implicazioni etiche della musica, riprendendo la teoria della dialettica tra ethos ed utilità in campo artistico-musicale, considerandone, come già Platone, anche l’aspetto ludico. Egli ritiene formativo utilizzare ogni genere di musica conosciuta dalla società del suo tempo, contestualizzandone però le differenti funzioni: la musica non ha solo scopo educativo, ma anche ricreativo. Nel descrivere nella Politica le tre funzioni della musica, Aristotele sottolinea come il piacere ne sia una componente fondamentale:

Perché il divertimento è in vista del riposo e il riposo è di necessità piacevole […]. La ricreazione intellettuale, per ammissione concorde di tutti, deve avere non soltanto nobiltà ma anche piacere […] e la musica diciamo tutti che è tra le cose più piacevoli[tooltip tip=”Politica 1339 b, ed. italiana a cura di R. Laurenti, Aristotele. Politica, Bari 1993.”][7][/tooltip].

Se quindi Aristotele ammette contesti in cui la musica non mira solamente a esprimere contenuti morali, tuttavia egli riconosce quanto le melodie influiscano su determinati stati d’animo e che, in determinati contesti, esse abbiano addirittura la capacità di produrre quel tipo di purificazione che libera l’anima dalle emozioni pericolose ed eccessive, nota con il nome di “catarsi”: suscitando sentimenti quali la pietà e la paura, la musica può portare l’uomo a purificarsi[tooltip tip=”Poetica VI 1449 b, ed. italiana a cura di P. Donini, Aristotele. Poetica, Torino 2008.”][8][/tooltip].

Sebbene la teoria dell’ethos costituisca, come visto, un tratto peculiare dell’esperienza musicale greca antica, essa subisce anche una radicale negazione per opera di alcuni teorici: alla musica, considerata neutra da un punto di vista morale, è negata ogni funzione educativa e pedagogica riconosciuta solo alla parola. La critica più compiuta alla teoria dell’ethos è quella del filosofo epicureo Filodemo di Gadara (I sec. a C.)[tooltip tip=”M. West, Ancient Greek Music, Oxford 1992, p. 251.”][9][/tooltip], ma il ritrovamento del papiro Hibeh 13, avvenuto nel 1902, conferma che una critica alla teoria dell’ethos fosse diffusa, già nel V/IV secolo, anche nell’ambiente sofistico.

Tutto questo complesso sistema musicale che collega strettamente i modi, l’ethos e i sentimenti umani, viene comunemente definito con il termine “modalità”, che si rifà quindi a una concezione orizzontale della musica, basata, come visto, sulla melodia intesa come successione di suoni.

Tali teorie non vengono, successivamente, abbandonate, ma rivestono un ruolo di grande rilevanza anche nel XVI/XVII secolo. Già a Firenze, nella prima metà del Cinquecento, Vincenzo Galilei, nel Dialogo della musica antica e moderna, riprende e attualizza quanto affermato dai Greci, sostenendo che la musica deve muovere i sentimenti dell’uditorio, suscitare o placare le passioni umane[tooltip tip=”Si tratta della teoria degli “affetti”, cf. E. Fubini, L’estetica musicale dall’antichità al Settecento, Torino 1964″][10][/tooltip]. Successivamente, anche Monteverdi richiama l’idea platonica secondo la quale la musica è nata per toccare l’anima e, proprio nell’introduzione al Libro VIII di Madrigali del 1638, si spinge alla ricerca di nuove vie espressive, basate sull’analisi delle passioni umane e la corrispondenza della musica a queste ultime.

Le teorie dei Greci saranno oggetto di una così ampia diffusione al punto che il compositore e teorico tedesco Werckmeister cercherà, nel XVII secolo, di spiegare su basi scientifiche e fisiche il diverso effetto esercitato dai differenti modi.

L’idea che determinate melodie possano veicolare specifici sentimenti non viene abbandonata nemmeno quando, a un certo punto, intorno forse al XVIII secolo, avviene il passaggio dalla teoria delle strutture modali a quella delle strutture tonali, che comprendono lo studio della musica in senso verticale, basato cioè sulle strutture degli accordi e dei rapporti che tra essi intercorrono. Il passaggio tra modalità e tonalità non possiede dei confini definiti e va piuttosto inteso come un processo che, in modo graduale e tramite varie sperimentazioni, prende sempre più piede, fino a diventare preponderante tra la fine del Seicento e l’inizio dell’Ottocento. Nonostante questo cambiamento, ciò che è certo è che, sebbene la dimensione etica legata all’utilità della collettività sia assente, la corrispondenza che già i Greci avevano individuato tra determinate sonorità, successioni di suoni e stati d’animo, sebbene a partire da presupposti differenti, verrà tenuta in considerazione e riproposta almeno fino alla seconda metà dell’Ottocento.

Leggi anche: Uno sguardo sulla musica bizantina: tra notazione e codici manoscritti

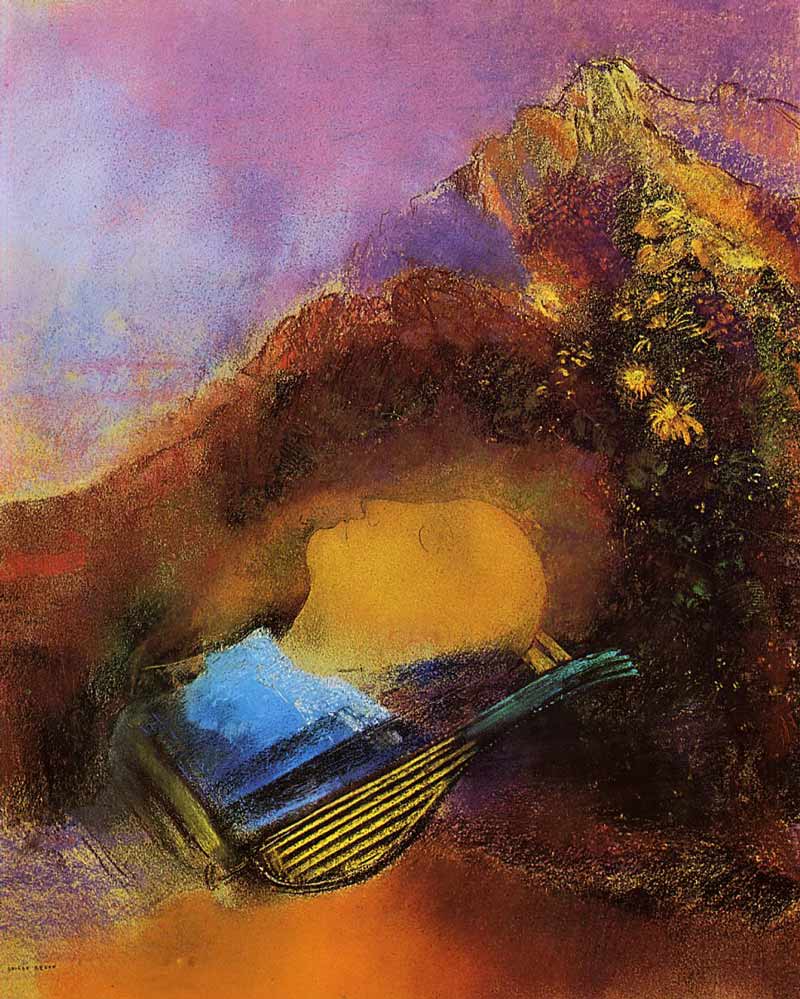

In copertina: Leopold Schmutzler, Giovane donna con la lira, 1940, olio su tela (dettaglio).

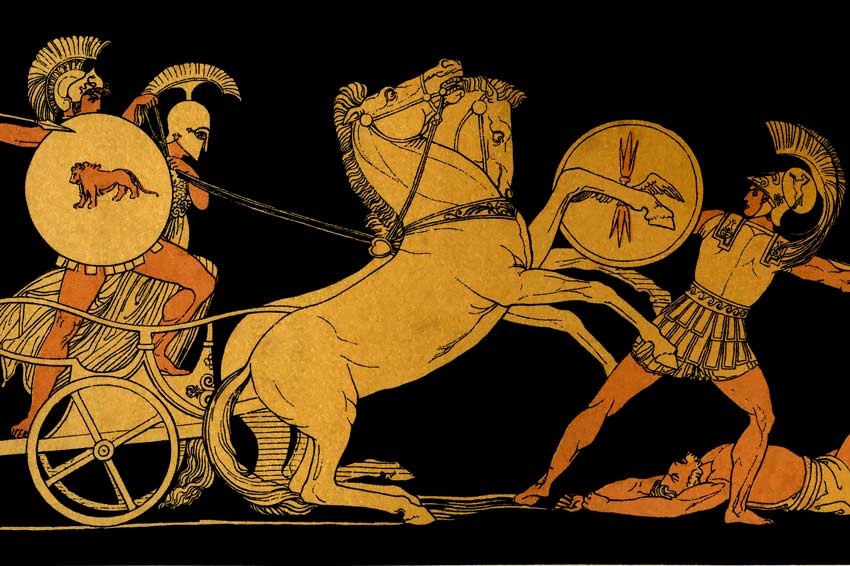

Se, infatti, uno si prendesse la briga di leggere singolarmente e in maniera continuativa i distinti filoni narrativi, la sensazione che ne trarrebbe sarebbe di leggera disparità. Se per quanto riguarda le vicende reali dei protagonisti, i loro affetti, le perdite, i danni e le delusioni, abbiamo scorci purissimi di alta letteratura e fortissima empatia, leggendo soltanto la narrazione dell’Iliade, e tralasciando tutto il resto, rimaniamo con un’eccitata insoddisfazione.

Se, infatti, uno si prendesse la briga di leggere singolarmente e in maniera continuativa i distinti filoni narrativi, la sensazione che ne trarrebbe sarebbe di leggera disparità. Se per quanto riguarda le vicende reali dei protagonisti, i loro affetti, le perdite, i danni e le delusioni, abbiamo scorci purissimi di alta letteratura e fortissima empatia, leggendo soltanto la narrazione dell’Iliade, e tralasciando tutto il resto, rimaniamo con un’eccitata insoddisfazione. Sinceramente, il tocco distintivo di Omero, Iliade si racchiude dentro a questo scrigno, e forse non è nemmeno esagerato affermare che la sua importanza non deriva da un semplice “gioco letterario”, o dal mero cambio di prospettiva scenica.

Sinceramente, il tocco distintivo di Omero, Iliade si racchiude dentro a questo scrigno, e forse non è nemmeno esagerato affermare che la sua importanza non deriva da un semplice “gioco letterario”, o dal mero cambio di prospettiva scenica.