Vasari è uno storico ma anche un creatore di leggende[tooltip tip=”Enzo FIleno Carabba, Vite sognate del Vasari, Giunti, 2021, pag. 8 e 9″][1][/tooltip].

Così scrive Enzo Fileno Carabba in Vite sognate del Vasari, una raccolta di racconti preziosa che ridona vita alla monumentale opera di Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue sino a’ tempi nostri, altrimenti detta, per gli amici e per chi ha un numero massimo di battute in un articolo, le Vite.

Si tratta di una raccolta di biografie dedicata agli artisti italiani a cavallo tra medioevo e rinascimento, e il primo testo di storia dell’arte che ci sia pervenuto. È un’opera ancora oggi fondamentale per chi vuole conoscere gli uomini dietro le opere d’arte, anche se in realtà in queste biografie non è semplice distinguere tra realtà e finzione, tra episodi realmente accaduti e la leggenda. Vasari è uno storico, sì, ma anche un creatore di leggende. E queste leggende non sono meno interessanti della realtà biografica dei loro protagonisti.

Fra tutte, quella di Andrea del Castagno è una delle più appassionanti che possiamo leggere. Andrea del Castagno era un pittore fiorentino, nato probabilmente all’inizio degli anni venti del Quattrocento, e morto di peste nell’estate del 1457. Nulla sappiamo della sua prima attività artistica e del suo apprendistato. Anzi, per la verità, sappiamo ben poco di lui in generale, soprattutto se non consideriamo quanto ci racconta il Vasari.

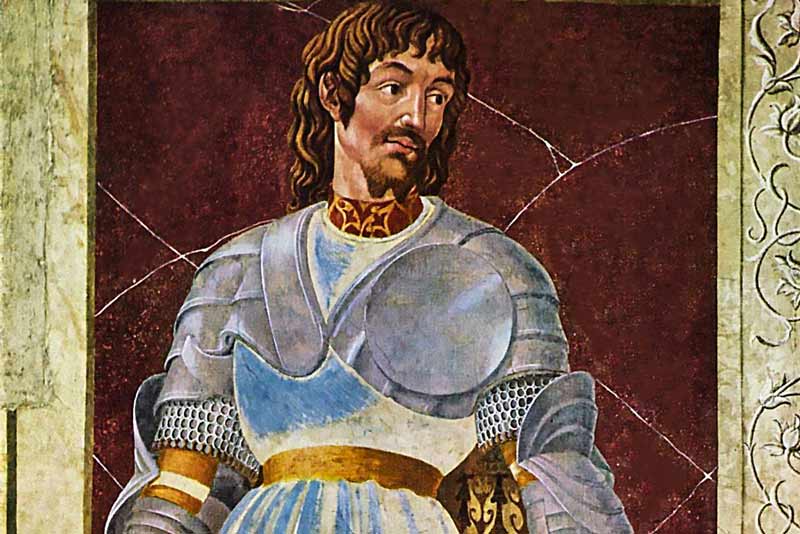

All’età di vent’anni lo troviamo a Venezia dove nell’agosto del 1442 sottoscrive gli affreschi della volta dell’antica abside della chiesa di San Zaccaria: è la prima opera in cui lo troviamo, anche se ancora immatura. È difficile infatti distinguere la sua mano da quella del suo collega, Francesco da Faenza. Tuttavia in quegli anni lo ritroviamo in altri cantieri in Veneto, poi in Toscana, appena fuori Firenze, dove dipinge un grande ciclo di affreschi di soggetto profano, oggi noto come Il Ciclo degli uomini e delle donne illustri, uno dei più antichi del genere in case private in Toscana. Sulle pareti possiamo ammirare i volti di scrittori che conosciamo, come Dante, Petrarca e Boccaccio, di uomini d’arme del Quattrocento e di tre donne del mito e della Bibbia per un totale di nove figure, ognuna racchiusa all’interno di una nicchia rettangolare decorata da marmi policromi.

È proprio nella resa di questi ultimi e delle vesti che vediamo il virtuosismo di Andrea del Castagno, la maturità di un artista che ha visto e riflettuto sui modelli del passato e anche a lui contemporanei sino ad elaborare un suo proprio stile. Questa maturità si riconosce poi anche nella resa delle figure, molto plastiche e statuarie, caratteristica propria anche di una delle sue opere più famose: il monumentale ritratto equestre di Niccolò da Tolentino, ultimato un anno prima di morire, nel 1456.

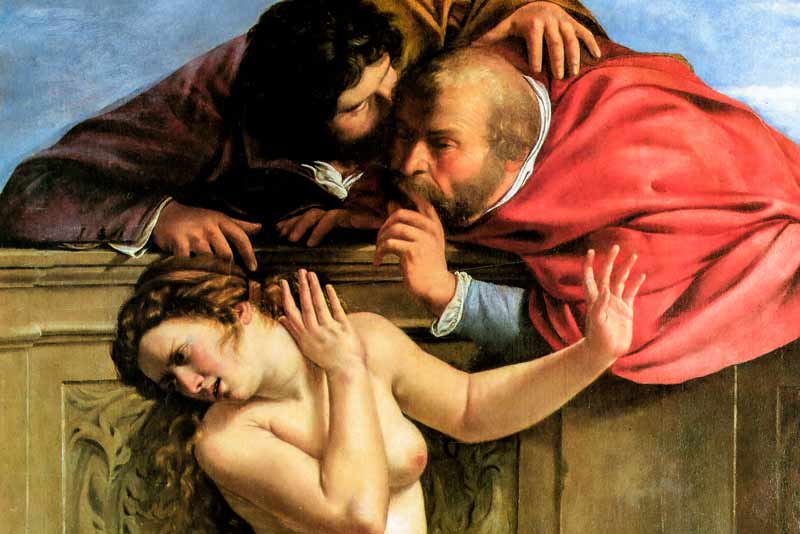

In questo affresco Andrea del Castagno non ricerca solo la monumentalità. Ricerca il movimento, l’attimo in cui il capitano di ventura agisce pronto a dar battaglia, il momento in cui il suo corpo è teso pronto ad affrontare fieramente i nemici. Ne deriva una violenza drammatica pari a quella che possiamo riconoscere nelle sue opere di soggetto religioso degli stessi anni come gli affreschi nel refettorio di Santa Apollonia, sempre a Firenze, probabilmente la stessa violenza drammatica che vi riconosceva il Vasari circa un secolo dopo mentre viaggiava alla ricerca di fonti, notizie e documenti per la composizione delle sue Vite.

Come tutte le vite narrate da Vasari, anche quella di Andrea del Castagno ci racconta brevemente la sua infanzia, e poi si sofferma sulla maturità. All’inizio, quindi, incontriamo Andrea immerso in un paesaggio toscano dai tratti bucolici, ovvero Castagno del Mugello, località da cui deriva il nome con cui l’artista è conosciuto: Andrea è un bambino speciale, orfano di entrambi i genitori. Proprio per questo motivo viene adottato da un ricco zio fiorentino.

Sin da subito Andrea mostra le sue doti di disegnatore: ad esempio, racconta Vasari, in un giorno di pioggia il giovinetto si imbatte in un tabernacolo al quale stava lavorando un pittore di quelle parti non particolarmente dotato; rimasto folgorato e trovato per caso un gessetto, Andrea comincia a dar di matto ricoprendo le mura del piccolo edificio; gli abitanti del vicinato fortunatamente si rendono subito conto delle capacità del bambino e lo riferiscono allo zio che, coscienzioso, decide di mandarlo immediatamente presso la bottega di un pittore dove potrà farsi le ossa e imparare il mestiere di pittore.

In quegli anni l’arte si imparava così, andando a bottega, preparando i colori e aiutando il maestro a ultimare tutte le commissioni dipingendone gli sfondi o le figure secondarie, un po’ alla bisogna. A Firenze Andrea cresce e diviene un pittore piuttosto apprezzato. Per quanto il Vasari non si mostri neutro nel giudicarlo (lo descrive più di una volta, con la finezza che lo contraddistingue, come una bestia) gli riconosce un eccezionale capacità nel disegno, nel rendere gli scorci prospettici. Purtroppo, invece, Andrea non colora bene le sue opere, che a giudizio di Vasari (e non solo il suo, come vedremo) risultano piuttosto grossolane.

Proprio mentre parla delle sue prime opere, Vasari ci apre una finestra sul carattere di Andrea: ci dice che è un uomo facile all’ira, un simulatore e un invidioso. Ci racconta, per esempio, di quella colta in cui Andrea, preso in giro da un giovanotto mentre stavano affrescando una parete, lo fece cadere giù dalle scale facendogli rompere quasi l’osso del collo. E qui vediamo che, da buon scrittore, Vasari inizia ad anticipare il fattaccio.

Durante l’ennesimo lavoro di Andrea, racconta il buon Giorgio, il pittore incontra uno straniero, cioè Domenico Veneziano. Con straniero, va da sé, si intendono per il nostro Giorgio tutti i non fiorentini. E Vasari non li conosce molto bene, gli stranieri: di Domenico Veneziano dice pochissimo, giusto che i committenti, i Portinari, l’hanno voluto perché, in quanto veneziano, credevano potesse aiutare Andrea nel colorare adeguatamente l’affresco che avevano commissionato. I due pittori secondo loro, lavorando insieme, si sarebbero potuti aiutare e migliorare a vicenda.

Immaginate dunque la reazione di Andrea, che Vasari ci ha già detto essere invidioso e arrogante, quando viene a sapere che è stato chiamato un pittore capace proprio in quell’arte in cui lui non eccelle. Non deve averla presa tanto bene. Essendo anche un buon simulatore e un uomo di compagnia (beveva molto, a quanto ci dice sempre il Vasari), Andrea adesca l’ingenuo veneziano e gli diviene amico.

All’ennesima presunta offesa subita, Andrea mette in atto il suo proposito, covato in realtà da molto tempo:

Per il che Domenico subito partito, et a’ suoi piaceri usati per la città camminando, Andrea sconosciuto nel suo ritorno si mise ad aspettarlo dietro a un canto, e con certi piombi il liuto e lo stomaco a un tempo gli sfondò, e con essi anco di mala su la testa il percosse, e non finito di morire, fuggendosi in terra lo lasciò; et a Santa Maria Nova alla sua stanza tornato, si rimase con l’uscio socchiuso intorno al disegno che avea lasciato. […] Laonde corso a ‘l rumore con spavento terribile gridando tuttavia «Fratel mio» e piantolo assai, poco gli andò che Domenico gli spirò nelle braccia[tooltip tip=”Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori ed architetti, Einaudi, 1986, p. 417″][2][/tooltip].

Non solo Andrea riesce a farla franca, assurge pure a nuova fama negli ultimi anni della sua esistenza, gli anni del ritratto equestre di Niccolò da Tolentino. Vasari conclude la vita del pittore fiorentino dicendoci che alla fine Andrea confesserà l’assassinio appena prima di spirare, divorato dal rimorso.

Peccato che, in realtà, tutto quanto ci racconta il buon Giorgio sia completamente inventato di sana pianta. Non abbiamo infatti alcuna prova che Andrea del Castagno abbia mai ucciso nessuno. Né documenti giudiziari, né altre cronache che confermino l’accaduto. Sappiamo però un fatto curioso: il povero Domenico Veneziano morì addirittura dopo Andrea del Castagno, nel 1461, e non per mano di qualcuno ma solo perché gli uomini per un motivo o per un altro muoiono, e un giorno è toccato pure a lui.

Sarebbe lecito chiedersi a questo punto se Vasari sapesse di stare raccontando un episodio che non era mai avvenuto. Probabilmente sì. Così come sapeva che l’Andrea bambino non aveva iniziato a fare dei bellissimi disegni in uno sperduto paesino alle porte di Firenze. Questo perché a Vasari non importava raccontare i nudi fatti, ma piuttosto raccontare degli esempi. Non vite di uomini qualunque, ma vite di uomini eccellenti, di pittori, scultori, artisti.

Le opere di Andrea del Castagno esprimevano una forte violenza drammatica imbevuta di quel misticismo medievale che ancora ammantava il pensiero di molti uomini del Quattrocento, uomini che da poco avevano scoperto l’antichità e che ancora non ne avevano abbracciato completamente i valori come avverrà agli uomini vissuti più tardi, alla fine del Quattrocento e durante i prime anni del secolo successivo, uomini come Vasari. Forse è per questo che lo scrittore fiorentino ha scelto Andrea del Castagno come artista omicida. Le Vite, infatti, non indagano esseri umani, bensì stati d’animo.

Non gli interessava Andrea del Castagno né come uomo, né come artista: gli interessava la storia di un assassino, la storia di un uomo che con la sua opera biliosa, grossolana, violentemente oscura lascia trasparire una vita altrettanto inquieta e violenta. Ed ecco che allora non serviva una biografia, ma un episodio leggendario.

Se l’articolo ti è piaciuto, leggi anche Carlo il Giovane: quando sei nato non puoi più nasconderti

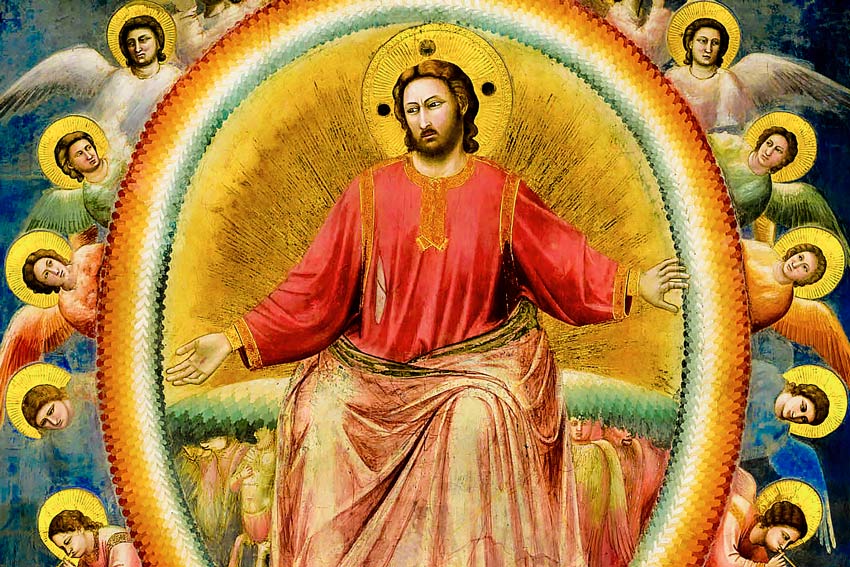

In copertina: Andrea del Castagno, Assunzione della Vergine tra i santi Miniato e Giuliano.