Sono una grande appassionata di film d’animazione (giapponesi e non) e alcuni anni fa, dopo aver visto tutti i titoli prodotti dallo Studio Ghibli, mi sono messa alla ricerca di altri film e case produttrici che potessero soddisfare la mia curiosità. Mi sono così imbattuta per caso nelle opere di Mamoru Hosoda, un regista piuttosto giovane (classe 1967) che in poco più di dieci anni ha creato a mio avviso dei veri capolavori; a una grafica pulita e luminosa infatti si accompagnano tematiche importanti e di spessore psicologico, in particolare l’indagine sui rapporti familiari. Il progetto che Hosoda ha deciso di intraprendere è quello di provare a indagare le relazioni fondamentali che costituiscono una famiglia e di conseguenza il concetto stesso di famiglia: ad alcuni potrà forse sembrare ambizioso, o stucchevole e infantile, ma vi posso assicurare che il modo in cui realizza queste idee e le traspone sul grande schermo è di una grazia disarmante.

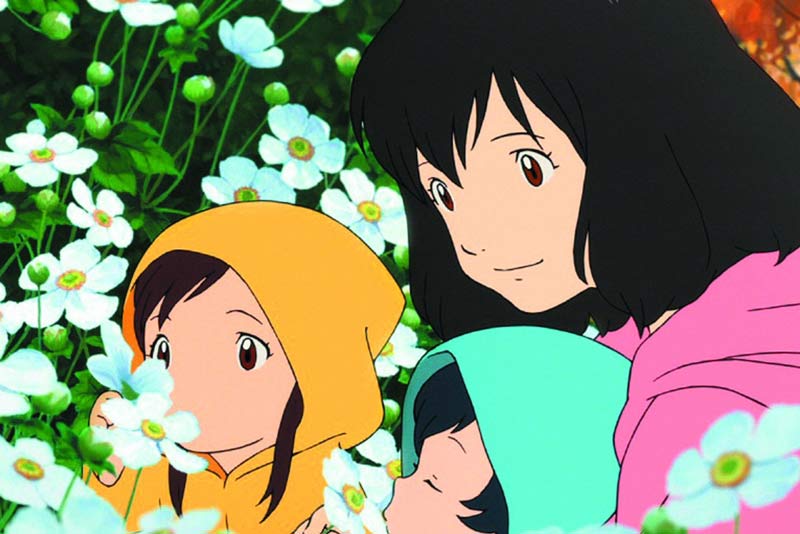

Il primo film che mi ha iniziata al mondo di questo brillante regista è stato Wolf children – Ame e Yuki i bambini lupo (2012): ero rimasta talmente colpita la prima volta da decidere poi di rivederlo nel giro di pochi mesi, e poi ancora e ancora, e le emozioni che mi suscita (soprattutto in determinati punti clou) sono sempre così intense che non sono mai riuscita, nonostante i miei sforzi e la mia vergogna ora nell’ammetterlo, a trattenere una lacrima.

Perché? Perché c’è una giovane madre single che ha lasciato l’università e che dopo la morte tragica e improvvisa del marito (il fatto che fosse un uomo-lupo poco importa) si ritrova senza un lavoro, con due bambini piccoli da crescere e vicini di casa poco comprensivi, ma non si arrende. Perché il tema fondamentale, oltre all’amore assoluto di questa madre, è la difficile ricerca della propria identità da parte dei due bambini, che crescendo si trovano di fronte alle domande origini di tutte le domande: chi sono io? Chi posso essere? Ma soprattutto, chi voglio essere? Fratello e sorella arrivano a risposte opposte, dopo un percorso travagliato e doloroso di conoscenza e scoperta di sé, e il fulcro torna ad essere la madre, che ha saputo lasciare loro la libertà necessaria e che è capace ora, per quanta sofferenza le provochi, di accettarne le scelte di vita.

Se la visione che Hosoda propone della figura materna si può definire quasi come pura e lineare, l’indagine sul ruolo di padre si sviluppa in modo differente e incontra molti più ostacoli: in The Boy and the Beast (2015) il ruolo di guida, maestro e solo di conseguenza padre è inseguito, osteggiato, rifiutato, non riconosciuto fino alla fine. Come se la maternità fosse qualcosa di innato, mentre la paternità (oltretutto qui non biologica) sia da conquistare attraverso un percorso di reciproca conoscenza e maturazione; alla fine, però, la natura di entrambi si rivela essere una sola, ovvero la gratuità di un atto d’amore.

Le due particolari famiglie mono-genitoriali protagoniste di questi due film permettono al regista di indagare a fondo i singoli caratteri e ruoli, ma giungono dopo l’esperienza di Summer Wars (2009), un racconto invece corale che mette in scena una famiglia fin troppo numerosa; alcune scene mi hanno ricordato le stereotipate descrizioni, anche cinematografiche, delle tipiche famiglie italiane: chiassose e sempre riunite a tavola, con una nonna matriarca, uno zio che ha litigato con tutti, torme di bambini che giocano e corrono ovunque, un adolescente scontroso, un finto fidanzatino da presentare ai parenti per non fare brutta figura.

Il protagonista, proveniente invece da una famiglia molto più ristretta e ordinaria, viene catapultato in questa realtà vorticosa che sente come estranea e quasi terrificante, ma imparerà che era proprio ciò di cui aveva bisogno e che il sostegno che ci si può dare l’un l’altro ha un potere inimmaginabile. Inoltre, parallelamente alla tematica famigliare, vengono affrontate anche altre questioni che oggi sono più che mai attuali per la nostra società: la realtà virtuale sempre più presente nelle nostre vite, la perenne connessione alla rete che condiziona ogni aspetto della quotidianità, l’affidamento a volte eccessivo a sistemi di gestione apparentemente neutrali, ma che possono finire in mano a malintenzionati con gravi danni per tutti. Ma ora basta spoiler, vedetevelo insomma.

Facciamo un salto indietro nel tempo: com’è cominciata l’avventura di Mamoru Hosoda? Dopo tanta gavetta si è affacciato per la prima volta in modo autonomo nel mondo dell’animazione con il lungometraggio La ragazza che saltava nel tempo (2006), un film all’apparenza leggero e divertente ma che non tralascia l’insinuazione in sottofondo di argomenti più profondi. Si è infatti portati a riflettere su come ogni nostra piccola azione non sia rilevante solo per noi, ma condizioni in modo impercettibile anche le vite di chi ci circonda; mai affrontare la vita con superficialità quindi e mai provare a scappare di fronte alle difficoltà cercando facili scorciatoie, perché i problemi irrisolti torneranno comunque ad importunarci per vie traverse.

Dal 2006 il buon ritmo produttivo di Hosoda non si è interrotto e come si è visto ogni tre anni ci ha regalato un nuovo film; con nipponica puntualità l’ultimo suo lavoro arriverà nelle sale italiane in autunno, dopo essere stato presentato con successo durante il Festival di Cannes 2018. Mirai of the Future, questo il titolo, è incentrato sul rapporto fra due fratelli, andando dunque a riprendere e approfondire maggiormente uno degli aspetti di Wolf Children, ma è anche un omaggio al primo film di Hosoda, in quanto ritorna l’artificio del viaggio nel tempo, sebbene in una diversa modalità.

Il nostro breve viaggio attraverso il tempo e il mondo di Mamoru Hosoda è giunto alla sua conclusione, e poiché non si prefiggeva altro che di invogliarvi a scoprire autonomamente questi film, non mi resta che augurarvi buona visione!