Klee ha un’anima romantica e dionisiaca, come alcune sue letture e qualche pagina dei Diari sembrano suggerire o è piuttosto uno spirito classico che aspira all’equilibrio tra natura e storia, individuo e società?[tooltip tip=”Federica Pirani, Klee, in Art Dossier a cura di G. Carlo Argan, Giunti, Firenze-Milano, 1990 p. 5″][1][/tooltip]

Il quesito posto da Federica Pirani nel suo breve scritto pubblicato tra i fascicoli di Art Dossier nasce dall’incredibile mole di materiale che Paul Klee ha prodotto lungo l’arco della sua vita: circa novemila opere (disegni, incisioni, tele) e diversi scritti di carattere teorico e critico.

È stato difficile, in fondo impossibile, per la critica successiva, riuscire a collocare un artista eclettico e dagli interessi tanto disparati all’interno di una delle avanguardie primonovecentesche; lo stesso Klee in effetti non si riconosce all’interno di nessuna scuola ma sviluppa, sin dai primi anni del Novecento, una ricerca poetica e artistica personale e sostanzialmente non assimilabile ad alcun movimento.

Influenzato dai molti viaggi compiuti già in giovane età (il primo in Italia nell’estate del 1901) vivrà degli intensi momenti di creatività durante l’esperienza d’insegnamento al Bauhaus di Weimar e negli ultimi anni della sua vita nonostante la scoperta della malattia che lo porterà alla morte.

Anzi, è proprio nella fase finale della sua esistenza che Klee (come accade al contemporaneo Matisse) esegue alcune tra le opere più suggestive che si possono conoscere all’interno del suo catalogo; ma procediamo con ordine.

Il nostro artista nasce il 18 dicembre del 1879 a Münchenbuchsee, in Svizzera. Sia il padre che la madre sono musicisti ed entrambi desiderano che il figlio segua le loro orme. In effetti Paul Klee ha sempre manifestato (ovviamente) un interesse profondo per la musica e per il misterioso linguaggio delle note, la quale sarà per lui un indispensabile stimolo intellettuale nell’arco di tutta la sua carriera creativa.

«Sebbene dopo gli ultimi esami tutte le vie mi fossero aperte, volevo osare lo studio della pittura e di scegliere la pittura stessa come scopo della mia vita[tooltip tip=”FEDERICA PIRANI, Klee, in Art Dossier a cura di G.CARLO ARGAN, Giunti, Firenze-Milano, 1990, p. 9. L’autrice cita da una nota scritta da Klee stesso nei primi mesi del 1940.”][2][/tooltip]»

Una scelta del genere comporta per Klee un trasferimento all’estero: dal 1900 è infatti a Monaco dove segue un corso accademico per perfezionare la tecnica del disegno.

Sono questi gli anni dell’espressionismo francese, delle secessioni di Monaco e di Berlino, di forte sperimentazione in campo pittorico e architettonico. Poco di tutto questo influenzerà Paul Klee benché negli anni successivi si sentirà sempre più attratto dalle fluide visioni di Van Gogh e, in ultimo, dalla scomposizione in solidi elementari di Cézanne.

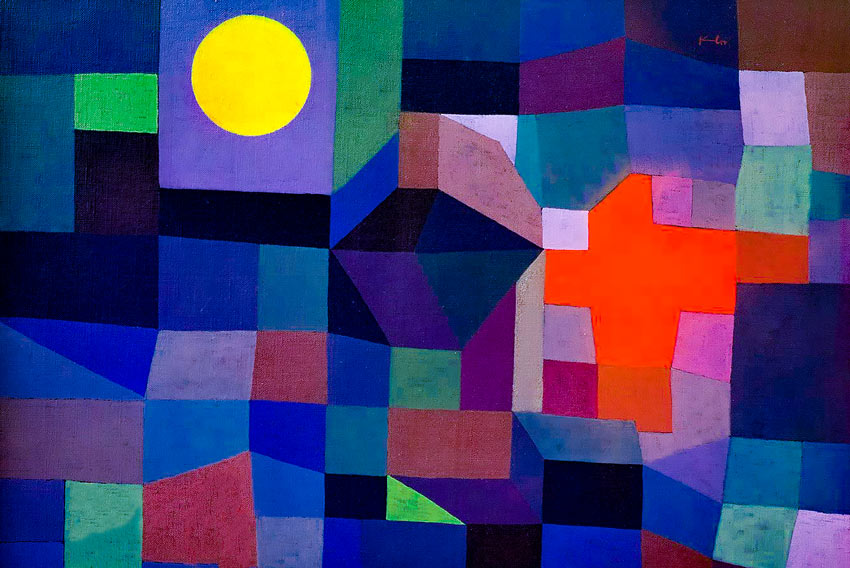

La sua arte diviene astratta, le forme già fluide si sciolgono, divengono testimonianza dell’invisibile nel visibile[In diversi scritti Klee fa riferimento all’invisibile nel visibile che è in natura, in particolare durante gli anni di insegnamento al Bauhaus. Cito da GIUSEPPE DI GIACOMO, Introduzione a Klee, Editori Laterza, Roma-Bari, 2003″][3][/tooltip] che è in natura, con la quale il pittore dialoga tramite segni di un linguaggio misterioso e profondamente vivo. Non a caso intesserà un solido rapporto di amicizia con il padre dell’astrattismo Vasilij Kandinskij.

In verità l’astrattismo di Kandinskij avrà matrici e scoprirà percorsi molto diversi rispetto a quelli intrapresi dallo stesso Klee perché mossi da uno stimolo strettamente spirituale (si parla infatti di spiritualismo per le Composizioni di Kandinskij), ermeticamente chiuso ad un dialogo con la natura.

Dialogo che in Klee non verrà mai meno neppure negli ultimi anni della sua esistenza quando, chiuso nella sua casa di Berna il più lontano possibile dagli orrori che inficiano il mondo, produrrà una folla impressionante di opere, un esercito vario e multiforme di tele e incisioni (1253 solo nel 1939!).

Nonostante l’insistenza del nostro artista nel produrre opere che dialogassero con la natura in una dimensione astorica (sebbene suggestionata dalla luce dei numerosi luoghi visitati) in molte sue composizioni si avverte, oltre a un dolore esistenziale, la paura per l’imminente scontro bellico e per le violenze perpetrate dai nazisti durante gli anni Trenta.

Paure che assumono forme spettrali ne La notte di Valpurga, dipinto dedicato alla festa pagana che celebra la primavera e si svolge nella notte tra il 30 Aprile e il primo Maggio. Nell’opera vediamo che il velo nero di una notte senza stelle è squarciato da delle belve antropomorfe di colore azzurro: queste figure non solo urlano la paura del pittore per la sua sorte (è proprio in questo periodo, nel 1935, infatti, che si manifestano i primi sintomi di sclerodermia, malattia che lo condurrà alla morte) ma profetizzano il periodo nefasto e terribile verso il quale sta scivolando l’Europa tutta, un mondo senza speranza e senza alcun futuro.

Dunque ragioni di sofferenza storiche si intersecano con il dolore personale, divengono matrice di opere inquietanti ben lontane dalla vivacissima gamma coloristica che aveva caratterizzato la sua produzione nei decenni precedenti.

Ma il Klee degli ultimi anni non è solo questo: quando infatti lo scontro si palesa inevitabile, Paul approda alla pienezza e all’energica vitalità di Porto fiorente (1938) dove su fondo bianco, macchie di colore (che rappresentano foglie morte e macchie di olio) e segni neri (le barche, il molo) sprigionano tutta la pienezza della vita e della Natura in un uomo che, con malinconica infantilità, guarda gli ultimi anni della sua esistenza e la fine del mondo che ha conosciuto.

È chiaro che in uno spazio così esiguo non si può fare a meno di ridurre, mutilandola, l’enorme esperienza dell’artista tedesco, citare solo due testi volti a sottolineare l’originalità e la capacità creativa di un uomo che si potrebbe credere finito, distante dalla vita, ma in realtà ancora così profondamente vivo, lontano dal mondo, eppure un’ultima volta coraggioso.

In conclusione, possiamo affermare che Paul Klee non avrà seguaci: il suo esempio si staglierà lontano (eppure sotterraneamente vicino) nei decenni successivi, mai raggiunto perché profondamente intimo, sostanzialmente diverso da tutto il resto e indissolubilmente legato alle visioni e all’anima di un uomo e della realtà che ha conosciuto.