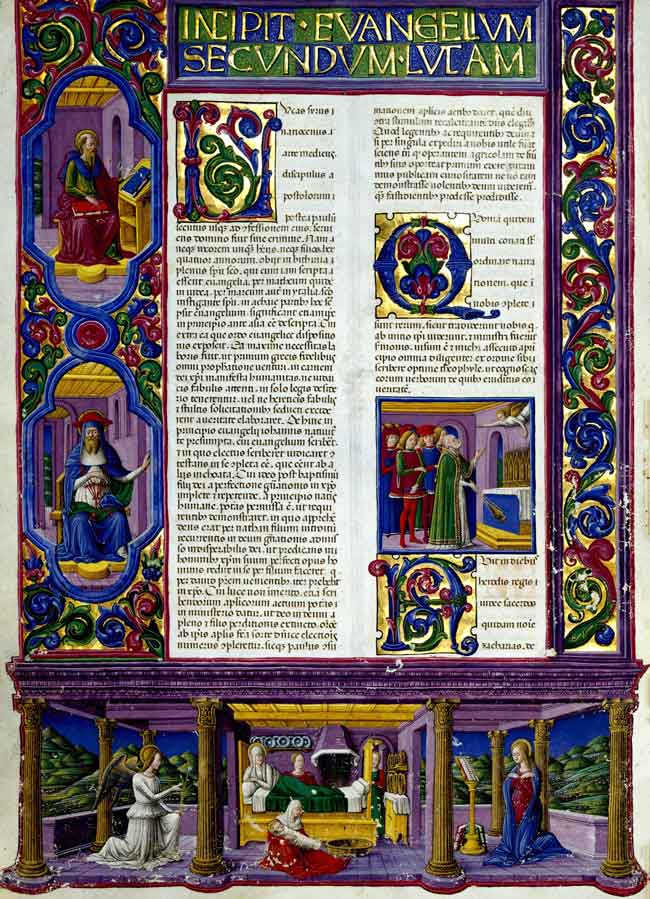

Tra i più antichi ricordi che custodiamo come tesori nella nostra mente è possibile che ce ne sia uno in cui uno dei nostri genitori, accoccolato al nostro fianco sul divano di fronte al camino oppure sdraiato assieme a noi sotto le coperte del nostro letto, ci racconta una favola.

Sono ricordi che affiorano da molto molto lontano, offuscati dalle nebbie del tempo che li circonda: ricordi che appartengono ad un momento della nostra vita in cui tutto ci appariva nuovo, in cui ogni angolo oscuro poteva celare la dimora di un mostro assetato di sangue, in cui il giardino era una foresta impenetrabile irta di rovi e la casa infondo la via il covo di una strega desiderosa di cucinarci a puntino.

L’unico luogo che ritenevamo sicuro, in quei primi anni, era casa nostra, la reggia in cui vivevamo felici perché protetti dai nostri genitori, il re e la regina, dediti a soddisfare tutti i nostri bisogni.

Eppure, ad un certo punto, questo equilibrio, questa vita colma di gioie, è stata brutalmente rovinata, disfatta proprio dai nostri protettori, quel re e quella regina che ci avevano riempito d’amore sino a quel momento.

Come mai?

In realtà, e adesso lo sappiamo bene, il loro è stato un gesto necessario, compiuto con l’obiettivo di farci crescere, di farci uscire dalla bolla di vetro in cui eravamo stati chiusi nei primi anni della nostra esistenza.

Di conseguenza, spesso, per darci forza, ci immedesimavamo nei protagonisti delle favole che ci raccontavano da piccoli e ci soffermavamo a fantasticare sulle mirabolanti avventure che questi personaggi vivevano nei loro lontani mondi incantati: essere Jack ed affrontare il gigante a cui erano state rubate le uova d’oro era un po’ come affrontare il proprio padre arrabbiato e vincerlo in astuzia, combattere contro un drago e salvare la principessa in difficoltà era un po’ invece come conquistare la bambina che ci piaceva e sottrarla alle grinfie dei nostri nemici.

Le favole, in molti casi, hanno dunque giocato un ruolo fondamentale nella nostra formazione, ci hanno aiutato a sconfiggere le nostre paure e ad affrontare con fiducia tutti i cambiamenti che abbiamo dovuto attraversare per crescere e diventare adulti.

Crescendo la maggior parte di noi ha abbandonato le favole, relegandole al magico regno dell’infanzia, smettendo di credere all’esistenza di gnomi o streghe inquietanti un po’ come fa Apollo, protagonista di una favola ambientata a New York nei nostri giorni.

Apollo è un libraio sempre indaffarato alla ricerca di un volume raro, di un pezzo da collezione che gli consenta di sbarcare il lunario. Ha avuto un infanzia difficile segnata dall’abbandono di suo padre e dai numerosi sacrifici fatti da sua madre per consentirgli di vivere al sicuro in una casa.

Quando incontra Emma, una bibliotecaria dal corpicino minuto e d’animo gentile, sembra che la sua vita possa avviarsi ad un dolce lieto fine: i due si sposano, lei rimane incinta e pochi mesi dopo il loro matrimonio nasce il loro primo figlio, un maschietto.

I primi mesi dopo la nascita del piccoletto sembrano andare bene: Apollo fa di tutto per essere un buon padre, portandosi il figlio a lavoro, ed Emma fa altrettanto, riempiendo il bambino di attenzioni e amore.

Poi l’idillio si interrompe quando quest’ultima commette un atto indicibile.

Da lì in poi una serie di avventure condurranno Apollo alla ricerca della sua famiglia, una ricerca lungo la quale incontrerà diversi personaggi bizzarri, figure archetipiche uscite dai libri di fiabe per bambini che lo condurranno nei luoghi più oscuri di New York, luoghi in cui il protagonista sarà messo alla prova, dove farà i conti con sé stesso e con le persone a lui più vicine.

Nel romanzo di Victor LaValle, infatti, New York sostituisce il bosco dei mondi di fiaba, divenendo il simbolo di un mondo oscuro e pieno di possibilità, scenario della vita adulta e pericolosa.

Ed è proprio una favola dedicata agli adulti quella scritta dall’autore il quale rielabora il materiale fantastico proprio della tradizione storica al fine di meglio raccontare in termini universali le paure che affrontano oggi i genitori nella crescita di un figlio: dalle difficoltà economiche all’ansia causata dalle aspettative sociali che ci vorrebbero tutti dei buoni genitori, genitori certamente molto presenti ma al contempo lavoratori indefessi.

LaValle filtra queste tensioni, che causano strappi, attraverso la rielaborazione del materiale fiabesco, vestendo le pagine di una leggera patina di terrore. Purtroppo però risulta rozzo in alcune sue scelte e scarsamente evocativo nelle descrizioni fantastiche o orrorifiche, concentrato com’è nel mantenere alta l’attenzione del lettore.

L’elemento fantastico, molto funzionale, serve per lo più a rendere tangibili le paure dei personaggi come nelle favole ma non permette una profonda identificazione del lettore in Apollo: infatti, a differenza dei protagonisti delle favole che leggevamo da bambini, Apollo è un personaggio già troppo pieno della sua individualità da non poter riempire con le nostre ansie e le nostre paure.

Capiamo e condividiamo le sue paure ma non le viviamo a pieno.

Favola di New York resta comunque una piacevole lettura da fare accoccolati sul divano di fronte al camino oppure sdraiati sotto le coperte del nostro letto, una lettura che, attraverso il terrore che ci causa, ci permette di affrontare con fiducia e coraggio uno dei compiti più difficili della nostra vita: diventare dei buoni genitori.

Leggi tutti i nostri articoli sulla letteratura