Difendere la Via vuol dire scagionare chi dovrebbe andare via

Qualche anno fa – più anni di fa di quanto io sia disposto ad ammettere, per essere preciso – è comparsa questa scritta su un muro nella via dove sono cresciuto. È spuntata durante la notte, come i funghi, Batman e altre cose altrettanto buone e belle, e ha destato un certo sgomento in quel chilometro di case e casi umani che mi ha fatto da casa per venticinque anni.

Sui gruppi di Facebook della Via – così gli abitanti autoctoni chiamano Via Di Vittorio – e su quelli della città di San Donato Milanese sono fioriti i dibattiti a tema Mister Caos: era quella infatti la firma posta in calce a quell’oscuro manifesto urbano.

Nei mesi successivi poi, quell’anonimo vandalo – come dicevano alcuni – si è fatto notare altre volte: scaglie di poesia incollate sui muri della stazione di Borgolombardo o confidate alla pittura fresca su qualche parete già colma di tag e scarabocchi. Gli abitanti dei gruppi di Facebook sopracitati erano ormai scatenati nella loro ricerca, difesa o apologia di questo nuovo artista – come dicevano altri – che lavorava con il favore delle tenebre.

Ah, che belli i gruppi di Facebook.

Immaginate quindi la mia sorpresa quando tempo dopo, tornato dall’Erasmus, ho scoperto che Mister Caos si era palesato al mondo nella forma di Dario Pruonto, mio compagno di classe delle elementari, delle medie e dei pomeriggi in cortile.

La cosa che più mi ha lasciato sorpreso sul momento è stata la parola caos associata al ragazzo che solo qualche anno prima in vacanza mi aveva fatto una scenata perché avevo lasciato in un disordine indecente la stanza che condividevamo.

Ci eravamo un po’ persi di vista, io e Dario, e ora mi era diventato poeta?

Staremo a vedere, ho pensato.

Ora siamo entrambi qui seduti su una panchina del Parco della Resistenza e parliamo di quanto lo yoga faccia bene alle nostre giunture arrugginite di quasi trentenni, ma il motivo reale per cui sono qui è perché devo intervistarlo.

Come potrete immaginare, un poeta lo è diventato sul serio.

Partiamo dall’inizio: Difendere la Via vuol dire scagionare chi dovrebbe andare via. Perché?

C’era stato quell’episodio nel 2013, non so se ti ricordi: quella giornalista che aveva fatto i nomi di alcune famiglie mafiose che abitavano in Via durante uno spettacolo teatrale e che alla replica era stata minacciata con una pistola davanti al teatro, in pieno giorno. Tutto quasi trascurabile – si fa per dire – se non fosse che nei giorni seguenti la gente della Via parlando diceva che in fondo era inutile accanirsi, che tutte queste persone avevano scontato la loro pena e che era brutto fare i nomi dei genitori davanti ai figli. Tutto questo, dopo anni di fatiche per emanciparsi e migliorare un contesto del genere, ha smosso qualcosa in me e ho agito d’impulso; in quel periodo scrivevo delle poesie in casa sui quaderni: quel giorno ne ho scritta una fuori, sul muro.

Immagino non ti aspettassi il tipo di reazione che ha provocato.

No, ovviamente, non avevo pianificato nulla seriamente ma è stata la miccia che mi ha permesso di iniziare a sperimentare; da quel momento in poi mi sono avvicinato a un ambiente che proprio in quegli anni stava prendendo forma: ivan, Francesca Pels, ste-marta e tutta quella che poi sarebbe diventata la corrente italiana chiamata poesia di strada.

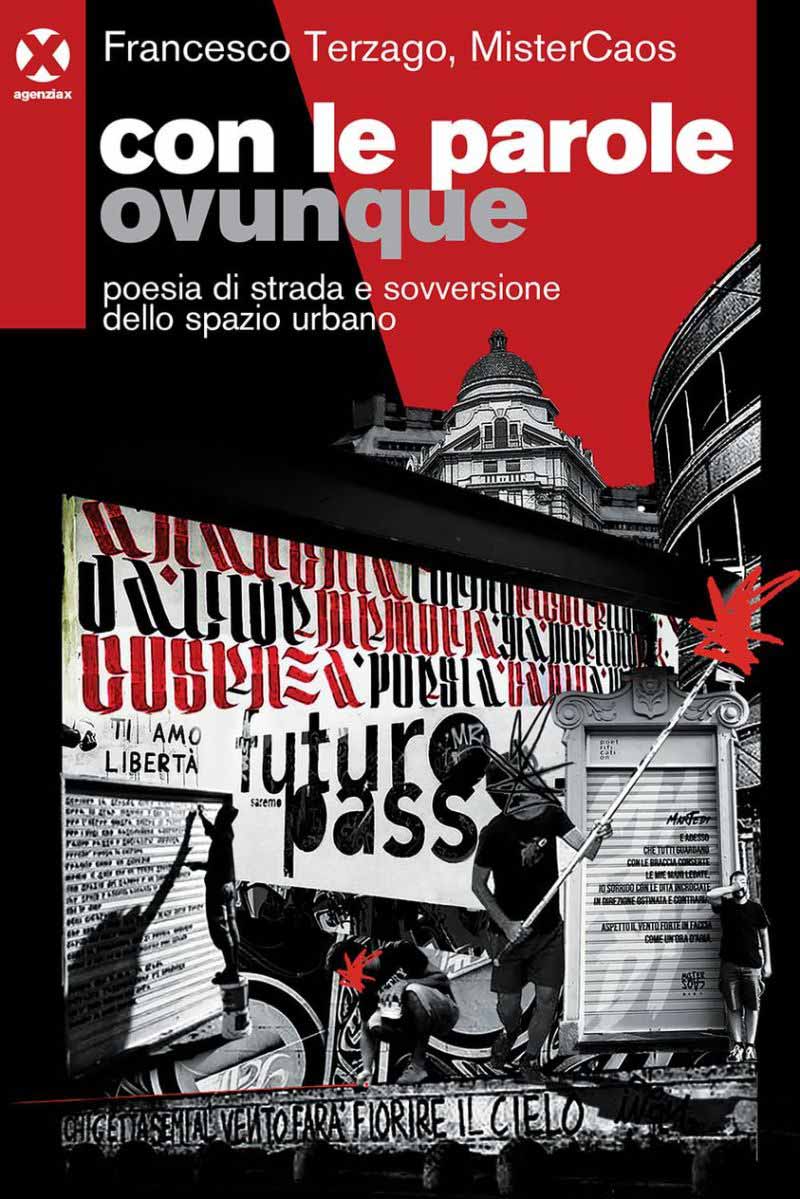

Corrente che ora hai raccolto in un libro: Con le parole ovunque, scritto a quattro mani con Francesco Terzago. Com’è nata l’idea?

L’idea del libro è nata nel 2019 con l’intento di raccogliere e di testimoniare il fermento culturale che si è sviluppato a partire da quelle esperienze: arriva quasi alla chiusura di un ciclo, perché dopo il Festival della Poesia Strada del 2017 c’è stata un po’ una stasi, un momento di riflessione generale, di rinunce e di scommesse.

Francesco Terzago è un linguista e un poeta che da anni si interessa alla poesia di strada e al nostro ambiente: una sera a Milano, dopo un festival di poesia, ci siamo incontrati ed è uscito fuori che entrambi avevamo in mente da tempo di riordinare e definire tutto quello a cui avevamo assistito. Non con l’idea di ricavarne un manifesto, ma per fissare e legittimare un percorso.

A quel punto, assieme ai principali esponenti della poesia di strada, ci siamo dati dei compiti e degli obiettivi: il libro che abbiamo curato io e Terzago in realtà è una parte di questo lavoro di definizione e storicizzazione del movimento. È un lavoro collettivo: più siamo omogenei, più riusciamo ad essere riconosciuti per quello che siamo e non come quelli che sbombolettano sui muri poesie per le fidanzate.

A proposito di bombolette e muri: mi spieghi qual è il confine tra poesia di strada e street art?

Semplicemente cambia il vettore comunicativo: in una è la parola, nell’altra è l’immagine. Entrambi provano a dire e comunicare qualcosa su diversi livelli. Poi all’interno dei due filoni le differenze si possono fare più sfumate, ma in generale è l’approccio che le definisce, e che “cataloga” chi si pubblica in strada. Un esempio che tutti conoscono, è quello di Banksy, che sacrifica un’estetica elaborata in favore delle modalità di esecuzione e della volontà di mandare un messaggio più o meno chiaro – poi sui contenuti, le modalità e la risonanza mediatica ci sarebbero da aprire altre parentesi – ma come lui ce ne sono molti. Il sandonatese Biancoshock ad esempio (San Donato caput mundi!) ha un approccio molto interessante, che combina provocazioni ed estetica in uno stile unico. In altri esempi di street art invece possiamo vedere – li avrai visti in giro a Milano – dei lavori meravigliosi, da un punto di vista estetico e tecnico, che però non hanno e magari non vogliono avere un messaggio preciso o profondo.

Ultimamente vanno molto i murales ad memoriam: quando muore un personaggio famoso le sue immagini invadono le strade come santini. Onestamente è qualcosa che capisco fino ad un certo punto. A mio dire, nel momento in cui occupi uno spazio pubblico è importante trovare un modo per dialogarci, per provocare al pensiero chi lo vede camminando per strada o chi lo abita. Che sia fatto tramite street art o poesia di strada.

Mi sembra di capire che questa sia la tua preoccupazione principale quando lavori a una nuova opera.

Ti faccio un esempio. Il mio primo Festival fuori città è stato a Genova, mi hanno dato una saracinesca in Via Pré e ho pensato: con che coraggio arrivo da San Donato Milanese e scrivo le mie riflessioni personali in uno spazio con cui gli abitanti d’ora in poi avranno a che fare tutti i giorni? Cosa può fregare a loro di quello che scrivo? Perché non sfruttare invece questa opportunità di entrare in un equilibrio, non per romperlo o modificarlo, ma per creare un dialogo con chi ci abita e con i proprietari della palestra di arrampicata che aveva messo a disposizione la saracinesca?

È chiaro che la consapevolezza che ho ora dell’intervento sullo spazio urbano è arrivata col tempo, facendo tanti esperimenti a partire da queste domande.

Da che momento si può dire che il gesto immediato sia diventato gesto programmato?

Si può dire che il gesto immediato non ci sia mai davvero stato.

Durante il primo anno prendevo delle poesie che avevo scritto e sceglievo con cura un verso significativo, un frammento sintetico per essere più efficace, per farmi leggere. Man mano che ho iniziato a girare e a fare lavori in giro, mi sono accorto che mi piaceva parlare con gli organizzatori e con le persone che si fermavano a guardare; parlando con queste persone poi cambiava anche la poesia che avevo deciso di scrivere: all’inizio qualche parola, ma alla fine sono arrivato a buttarle e a ricominciare da capo sulla base del rapporto che si era instaurato con il luogo e i suoi abitanti.

Finché sono arrivato a quello che è ora il mio modo di lavorare: prima ancora di prendere in mano il pennello, ho già parlato a lungo con gli organizzatori e con la gente del posto che sa cosa succederà su quel muro o su quella vetrina e che, anzi, prende parte al lavoro. Voglio entrare in punta di piedi nel tessuto urbano.

Ultimamente si parla spesso di rigenerazione urbana: qual è la responsabilità dell’artista?

Secondo me la rigenerazione urbana deve passare da una rigenerazione sociale: se io arrivo e dipingo in un posto senza aver chiesto o parlato con nessuno, il ragazzino che in quel posto ci abita, il giorno dopo mi fa una tag sopra. E ha ragione.

Se invece dipingo insieme a quel ragazzino ed altri del posto, creiamo con quel lavoro un punto di partenza, quel muro non sarà mai toccato perché sarà un lavoro del luogo nel luogo.

Credo che se si vuole fare arte in strada e poesia pubblica nel 2021 si debba respirare in sintonia con chi quei luoghi li abita: ascoltarli, elaborare pensieri e produrre dialettica. Sovvertire, in modo gentile e con la poesia luoghi e dinamiche relazionali in un atto politico e sociale per l’appunto. Può sembrare un compromesso artistico e forse lo è; o forse è solo in modo di far vivere, crescere e far radicare idee e storie.

La prossima domanda era “quanto è importante per la tua poetica la partecipazione comunitaria?” ma da quello che mi dici potrei già rispondere: è fondamentale. Sbaglio?

Nel corso degli anni sono arrivato alla conclusione che lo spazio urbano in cui solitamente intervengo è già di suo il 50% dell’opera. È imprescindibile nell’elaborazione di un lavoro di arte pubblica come il mio, e soprattutto per me è impossibile non venirne influenzato. O meglio, io voglio farmi influenzare. Voglio che la gente si senta parte di quello che sto facendo. Ho in un certo senso bisogno di loro per fare quello che (non) ho in testa. Cerco colori, rumori, suoni, parole, un po’ di tutto dentro tanti elementi. Un fritto misto di spazio urbano. Io dico sempre che è una necessità relazionale la mia. Un po’ per quello che ho spiegato prima, un po’ anche perché mi arricchisce: l’arte diventa quasi una scusa per conoscere altre persone, per dialogare. Quando faccio poesia in un luogo pubblico però: le opere che ho recentemente esposto a Venezia, invece, che sono state pensate in modo completamente diverso, mancano della componente comunitaria. Quello è più un dialogo con me stesso, se vogliamo.

Ma se si parla di poesia di strada sì, è fondamentale questo aspetto che possiamo definire politico, inteso come dialettica comunitaria, quell’incontro e quello scambio di idee originato dall’intervento artistico sul territorio.

Una pratica che ha qualcosa a che fare anche con il tuo passato di allenatore e di insegnante. Quanto hanno influito queste esperienze?

Fare squadra mi è sempre venuto naturale, questo è sicuro. Non cerco un piedistallo da cui insegnare, ma cerco di condividere il mio modo di fare poesia.

Quando lavoro con i bambini dico sempre loro “Io non sono l’Estathé, sono la cannuccia. Quello che c’è di bello lo porti tu, con la tua esperienza e con quello che vivi, io faccio solo da tramite per farlo uscire.”

Mi sembra a tutti gli effetti un lavoro educativo, nel senso originale della parola: portare fuori.

È il modo in cui per ora mi piace fare le cose.

Passiamo alla mia opera preferita, quella che parla di casa: l’ho aspettata con curiosità da quando mi hai raccontato che avevi in mente di farla e quando l’ho vista realizzata ne sono rimasto davvero colpito. Come ti è venuto in mente di realizzare Viavai?

È anche la mia preferita, ti direi una delle poche di cui sono davvero soddisfatto. E il bello è che la gente della Via l’ha apprezzata molto, perché ci si sono riconosciuti.

L’idea di per sé è nata anni e anni fa, quasi come scherzo: voglio fare un’opera che si veda dal satellite! La vecchia idea in realtà si è poi fusa con una riflessione che stavo portando avanti con la mia amica e curatrice Simona Cioce: una riflessione sul concetto di debordare che ha poi condizionato molti dei miei lavori.

Debordare nel senso di non riuscire a rientrare nelle categorie che vogliono dividere l’arte – come molti altri aspetti della vita – in comparti stagni e impenetrabili: io Mister Caos cosa faccio? Chi sono? Non mi posso definire all’interno dei confini di una casellina da crocettare: debordo.

Quindi il primo pensiero era stato proprio quello di debordare dalla Via in cui siamo cresciuti, uno spazio con un confine molto netto che ci ha sempre tenuti separati e isolati dal resto della città: un chilometro a fondo cieco con una sola via di ingresso o di fuga, stretto tra le campagne da un lato e chiuso dalla ferrovia dall’altro.

Ferrovia tra l’altro costruita nel 1992, l’anno in cui siamo nati, contro la volontà degli abitanti del quartiere e solo per garantire ai dipendenti Eni di Metanopoli un collegamento diretto e rapido alla ferrovia, che nel progetto originale doveva deviare dietro Via Di Vittorio. Te ne accorgi quando sali in cima alla copertura di catrame per lavorare: la distanza dai alcuni balconi è irrisoria, con un salto puoi finire in casa degli altri; il fatto è che poi questa struttura invasiva è stata completamente abbandonata a sé stessa, il tetto crolla e ci sono perdite ovunque.

Fare diventare questa bruttura urbana divisiva una poesia enorme mi sembrava un atto di sfida.

Durante i due anni di preparazione poi l’idea si è evoluta, la poesia è stata man mano riscritta fino ad arrivare all’opera che è oggi: non solo una sfida o un record da battere, ma un’opera che ha grande significato per me. E ne assume ancor di più se pensi che è un opera di oltre 11.000 metri quadrati, a 10 metri di altezza, e quindi visibile solo da satellite, o dai balconi di via Di Vittorio.

E per tutti quelli che sono cresciuti nella Via.

Alla faccia di Metanopoli. (Ridiamo)

Ma non solo da noi, è un’opera il cui livello artistico è riconosciuto a livello mondiale.

Guarda, è stata selezionata di recente dal Premio internazionale Arte Laguna: è una grande soddisfazione, sono davvero contento.

Vorrei chiudere con una domanda un po’ personale. L’anno scorso lavoravo nella classe di fianco a quella della maestra Lucia, la nostra maestra di italiano delle elementari. Una volta parlavamo delle difficoltà dei bambini dislessici e mi ha confidato che ancora oggi si mangia le mani, perché se se ne fosse parlato anche all’epoca, avrebbe capito che lo eri anche tu.

Io ti domando: quanto ha influito la difficoltà nel decifrare la parola sul tuo lavoro di scrittura della parola?

La vita del DSA ante litteram! (Ride) È una cosa che mi chiedono spesso, in realtà. Devo dire che io a livello caratteriale – non so se devo ringraziare papà o mamma ora che ci penso – ho sempre scelto la cosa più difficile per me: seleziono accuratamente ciò che trovo più complicato e voglio venirne a capo. Non sapevo di essere dislessico, sapevo che facevo fatica e volevo assolutamente superare questa difficoltà.

Quando ho iniziato a pensare ai miei lavori infatti ero molto più concentrato sulla grafica delle lettere, sull’aspetto formale, per arrivare a dominare la difficoltà; i contenuti sono arrivati in seguito. Devo dire poi che anche il mio stesso stile è stato influenzato dalla dislessia: dall’errore derivato dall’interpretazione sbagliata di una parola nasce spesso un gioco di parole; dall’attenzione al suono derivano accostamenti strani e inediti a livello di significato.

Ho detto che volevo chiudere, ma mi sono dimenticato l’intramontabile domanda finale: progetti per il futuro?

Spero che il covid si estingua, perché ne ho parecchi. Ti dirò, la cosa che mi piacerebbe è iniziare a portare quello che faccio in strada anche in circuiti di arte contemporanea: integrare una maggiore ricerca filosofica nel lavoro come l’ho concepito fino ad ora, portare un po’ più di sostanza in più alle parole.

Sto lavorando con Valentina Di Cataldo, filosofa, scrittrice e compagna, a una riflessione sulla filosofia dei confini, dei margini e di come valicarli con la parola.

Valentina ha un occhio acuto e potente: sono molto contento della direzione che sta prendendo il nostro lavoro.

In copertina: Mister Caos, Pol Photography

Anche la prima puntata del reportage Con-tatto parla di poesia di strada (e anche di Mister Caos): dacci un’occhiata se vuoi!