Con il recente evolversi della ricerca, l’immagine collettiva della storia perpetrata dalla narrazione tradizionale si sta rivelando sempre più viziata da un’insieme di preconcetti e abitudini accademiche, che necessitano di essere superati.

Parlare di storia della musica in un’epoca che vede un ripensamento dei ruoli di genere richiede quindi di ripensare anche il modo in cui parliamo degli artisti e delle artiste delle epoche passate, quando certi quesiti non venivano posti. Non è una questione di revisionismo, ma anzi della restituzione di spazi finora sottratti, partendo proprio dal linguaggio e dagli appellativi propri della nostra disciplina.

Fare questo richiede di unire tre campi di indagine, che alle origini si sono mossi in contrasto con l’accademia: le ricerche linguistiche originate dalla seconda ondata di movimenti femministi, nati in ambito anglosassone e successivamente estesi anche alla lingua italiana[1]; la disciplina musicologica che si occupa di studi di genere, che ha iniziato anch’essa a svilupparsi a partire dagli anni Sessanta e culminata un ventennio dopo in ambito nord-americano; le riflessioni sull’uso della lingua italiana nell’arte, che si trovano ancora ad uno stato embrionale.

I primi due campi hanno trovato un punto di incontro in alcune importanti pubblicazioni, principalmente in lingua inglese, dove si è esaminata l’influenza del linguaggio orientato sul pensiero, proprio nell’atto di elaborare una storiografia musicale – la quale all’epoca dei primi studi risultava totalmente mancante di una rappresentanza femminile[2].

Questi studi hanno prima mostrato come molte delle parole proprie del linguaggio sull’arte siano per loro costituzione maschili, poi quanto queste, in quanto costituenti il pensiero dei musicologi, abbiano contribuito alla marginalizzazione femminile durante la formulazione di una storiografia musicale[3].

A mancare oggi è dunque una riflessione simile in ambito italiano: la nostra lingua infatti presenta problematiche di genere decisamente più complesse dell’inglese, più neutro sia in ambito grammaticale che riguardo la desinenza delle professioni[4]. Essendo certe nostre problematiche assenti nelle lingue in cui è pubblicata la maggior parte di questi studi, il lavoro da fare da parte della musicologia italiana ha carattere sperimentale, ma anche di una certa urgenza.

Vi sono diversi elementi nel linguaggio accademico che, nati in una logica che esclude aprioristicamente la proprietà intellettuale delle donne, non sono adatti a descriverne il lavoro – e che peraltro non sfruttano il potenziale dell’italiano: ne è un esempio l’espressione “paternità dell’opera d’arte”, originata da una convenzione teologica secondo cui la creatività artistica sarebbe una disposizione esclusivamente maschile, in quanto surrogato della creatività genetica, che è invece appannaggio femminile. Il linguaggio in questo caso è stato adattato ad un assunto socialmente condiviso, adottando un’espressione figurata nonostante l’esistenza del sostantivo più corretto “autorialità”[5].

Questo elemento ideologico pare essere anche la ragione alla base dell’esclusione delle donne dalla storiografia musicale, come dimostrato negli studi di Marcia Citron, essendosi insinuato nel processo decisionale dei primi storici-compilatori, i quali appartenevano ad un’epoca di riscoperta di certi valori cristiani, quelli tardo-risorgimentali, nonché alla classe sociale artefice del loro ritorno in auge[6]. In Italia quindi i due elementi, linguistico e dottrinale, si uniscono a generare un’immaginario artistico privo sia di rappresentanza femminile sia di un linguaggio adatto a descriverla.

Fra i vari modi in cui si manifesta l’esclusività del linguaggio “gender oriented“, esemplare è l’uso dell’articolo “la” davanti al cognome di un’artista donna in situazioni in cui, con un artista uomo, non lo si farebbe mai: anche se in certi contesti, accantonando l’italiano regionale, si possono trovare espressioni come “il Mantegna” o “il Caravaggio”, quando si entra in ambito musicale trovare scritto “la Chaminade” non sarebbe in verità meno grottesco che trovare “il Beethoven” – eppure è quasi un usus scribendi.

In generale vi sono numerose convenzioni linguistiche che non si sono evolute in parallelo al ruolo delle donne nella società, il che comporta oggi il bisogno di una presa di coscienza da parte, in primis, degli addetti ai lavori – nel nostro caso nella saggistica musicologica e nella critica musicale[7].

Quindi, se l’ipotesi Sapir-Whorf è corretta, analizzare il modo in cui si parla dei personaggi storici femminili è il primo passo da fare dal momento in cui si voglia includere il loro ruolo nella narrazione dei fatti, e la prima delle questioni più problematiche riguarda il loro cognome.

La trasmissione del cognome per via esclusivamente paterna è descritta da V. Carbone «retaggio di un’antica tradizione giuridica che affonda le radici nel diritto di famiglia romanistico, fondato sull’agnatio, vale a dire su un sistema di rapporti personali, familiari e successori al centro dei quali sta il pater familias, principale soggetto di diritti». Quest’uso ha poi trovato terra fertile nelle dottrine androcentriche, andando a costituirsi regola implicita per l’assegnazione del cognome alla nascita degli individui in molti Paesi del mondo[8].

Virtualmente, ci si riferisce ai membri femminili della società presenti e passati in base ai loro rapporti con uomini, in qualità di figlie o mogli di qualcuno: il cognome delle donne, e infine la loro identità, sono finora dipesi da due figure maschili, il padre e il marito, e le conseguenze di quest’usanza, anche se con una lenta evoluzione e con diverse variabili, si notano tanto nella quotidianità quanto nell’accademia[9].

Anche nella narrazione dei fatti storici dunque ci si trova a confronto con una dicotomia: da un lato vi sono i compositori, che nascono e muoiono con un solo cognome; dall’altro vi sono le compositrici, il cui cognome è stato oggetto spesso di mutamenti in vita e che risulta dunque mutabile anche a livello letterario.

Scrivere di compositrici comporta, nella maggioranza dei casi, doversi riferire ad una persona con due nomi diversi (o più) in uno stesso elaborato, a seconda degli eventi biografici, problema assente coi compositori: essendo il loro cognome stabile nel tempo, può essere addirittura assunto a equivalente della loro identità. Questa dicotomia identitaria, aggrava la sussistenza di una sua corrispettiva storiografica, che vede due storie della musica separate per uomini e donne.

L’apice di questa identificazione risiede nella convenzione di chiamare autori famosi solo per cognome, secondo la quale ad esempio, a meno di specificare che si tratti di Leopold o Franz Xavier, “Mozart” è automaticamente “Wolfgang-Amadeus”.

Sembra tuttavia che non esistano artiste così famose da esser chiamate solo per cognome: questo ovviamente non accade per una questione di qualità artistiche, né di fama, ma perché, per le ragioni linguistiche e culturali descritte prima, è implicito che un artista – senza apostrofo – sia sempre uomo e che quindi se l’artista è donna sia necessario specificarlo in qualche modo, essendo ancora concepito come anomalo[10].

Di conseguenza, quando – com’è comune – un’artista è imparentata ad un artista, l’uso del solo cognome può portare a fraintendimenti: in questi casi, se manca un intento inclusivo, sia specificare che non specificare il nome di battesimo della compositrice rischia di alimentare il suo adombramento rispetto al parente celebre – finché non avrà inizio l’inversione culturale necessaria a favorire un diverso uso del linguaggio accademico.

L’incoerenza di queste abitudini letterarie, situata nel fenomeno del double standard, risulta lampante quando, ad esempio, su un testo monografico dedicato a Franz Schubert, ad un certo punto per brevità si smette di scrivere “Franz”, mentre in un testo dedicato a Fanny Hensel, per la stessa ragione, si inizia ad omettere “Hensel”[11]. Chiamare gli artisti per cognome e le artiste per nome è infatti un altro usus scribendi estremamente diffuso, nonché uno dei più sottilmente maschilisti, tristemente automatizzati e inconsapevoli.

Il nominativo delle autrici non risponde ad un unica norma: dopo il Seicento, nonostante l’uso comune di presentarsi in società col cognome da sposate, in molti casi le artiste hanno preferito pubblicare le proprie opere col cognome da nubili, oppure con uno pseudonimo o col cognome materno; alcune poi non si sono mai sposate, oppure hanno cambiato compagni nel tempo, o hanno preso i voti, quindi ognuna era conosciuta tramite criteri differenti.

Le difficoltà a riguardo subentrano principalmente per i posteri, all’atto di inserire le loro storie all’interno di elaborati letterari, libri musicali, titoli, programmi di sala e quant’altro: non solo non è esistita una regola univoca quando le artiste erano in vita, ma non ne esiste una universale neanche a posteriori.

Vi sono autrici la cui storia personale e professionale, vissuta in conflitto con la famiglia d’origine, coi compagni, con la società, oppure addirittura con loro stesse, potrebbe non risultare rispettata da un’attribuzione a posteriori, univoca ma forzosa[12]. Bisognerebbe dunque operare una distinzione quando si scrive o parla di una compositrice: come veniva chiamata in vita, se nel tempo ha usato più nomi, quale criterio si è scelto in fase di riscoperta e, infine, come andrebbe chiamata oggi.

Abbiamo detto che storicamente, che sia stato per volere proprio o altrui, le autrici di musica colta hanno scelto il proprio nome in base a vari principii, però a differenza degli uomini la maggior parte delle donne ad un certo punto della propria vita cambia cognome (almeno una volta) e questo può avvenire per sostituzione, aggiunta o scegliendo di siglarne uno dei due; vi sono poi tutti i casi in cui, prima, dopo o durante il matrimonio, o la presa di voti monacali, sono stati usati cognome materno, inventato o pseudonimi[13].

Pensiamo adesso che ogni artista abbia vissuto e operato con una combinazione personale di tutti gli elementi sopra citati: viene da sé che, anche se può apparire necessario ai fini letterari, è impensabile determinare un unico criterio universale per la scelta dei loro cognomi accademici.

Quindi, se vogliamo cimentarci nella creazione di elaborati che contemplino l’esperienza femminile, ma anche celebrarne la pluralità, sono necessari alcuni accorgimenti generali, estrapolati da diversi studi in materia e qui riassunti in un piccolo “vademecum per i cognomi d’artiste”, corredato di pochi esempi – che andrà accostato alle riflessioni iniziali sul linguaggio consapevole.

1)

Per tenere conto della biografia nella sua totalità, dalla nascita di un’autrice alla sua prima comparsa su una pubblicazione storiografica, l’unico criterio ammissibile è rispettare la scelta formale effettuata dall’autrice stessa per la propria professione, indipendentemente che questa fosse orientata verso il cognome da nubili o da sposate.

Avremo dunque Fanny Hensel, Clara Schumann, Amy Beach, Heléne de Montgeroult o Louise Farrenc fra coloro che hanno scelto il nome da sposate e Cécile Chaminade, Mel Bonis o Francesca Caccini, fra coloro che hanno operato tramite il nome da nubili nonostante fossero sposate. Vi saranno poi autrici, come Germanie Tailleferre (Taillefesse), Augusta Holmes (Hermann Zenta) o Mel (Melanie) Bonis, e chissà quante prima del Cinquecento, che hanno optato per uno pseudonimo o scelto per sé un nuovo nome professionale.

Alcune artiste poi, come Ethel Smyth, Elfrida Andrée, Lili Boulanger o Louise Adolpha Le Beau, per vari motivi non si sono mai sposate, e numerose altre, come la prematuramente dipartita Dora Pejaćevič, Maria Bach o l’infelice Alma Schindler, che non hanno avuto carriera dopo il matrimonio.

2)

Se un cognome risulta mutevole nel tempo, ci si baserà sull’ultimo portato, oppure, nei casi in cui nelle fonti storiche l’artista compaia sotto più nomi, quindi se sussistono dubbi, li si combinerà.

Ne sono esempi Amanda Röntgen-Mayer, Julie Webenau von Baroni-Cavalcabò, Elizabeth Jaquet De la Guerre, Agathe Backer-Grøndahl o Sophie Carmen Echardt-Grammatté (nata Sofia/Sonia Fri[e]dman-Kochevskayama) – ma in generale è ammissibile quasi per ogni autrice.

3)

Nel caso in cui un autore e un’autrice compaiano affiancati, è consigliabile l’utilizzo dello stesso criterio per entrambi, quindi se l’uso del solo cognome dovesse generare fraintendimenti, si opti per l’uso di nomi e cognomi completi.

Parlando ad esempio della polemica fra Cécile Chaminade e Claude Debussy, o fra Beach e Dvoràk, si opterà o per l’elisione del nome di battesimo dell’autrice, o per l’impiego di quello dell’autore.

4)

Solo se si parla di membri di una stessa famiglia musicale, che hanno usato lo stesso cognome a livello professionale, avrà senso usare i nomi propri, a patto però che lo si faccia con tutti i soggetti.

Si accettano “Lili e Nadia Boulanger” o “Valborg e Thor Aulin”, ma nel caso specifico di Felix Mendelssohn e Fanny Hensel, si parlerà di “Felix e Fanny” solo in riferimento a episodi accaduti durante l’infanzia, diversamente da “Robert e Clara” Schumann.

5)

Alcune delle autrici conosciute hanno subito una mal-attribuzione, soprattutto se riscoperte ai tempi dell’uso automatico del nome di battesimo: nel caso di appellativi discutibili ma ormai storicizzati, la scelta sta alla nostra sensibilità.

Quindi, parlare di artiste per mezzo dell’italiano richiederà una riflessione sia sui contenuti che sulla forma, così da permettere finalmente una vera inclusione del loro lavoro all’interno della narrazione storica.

Leggi anche: La letteratura rappresenta davvero le minoranze?

Letture consigliate:

I. Biemmi, Educazione sessista, Il sessismo nella lingua e nei libri di testo: Una rassegna della letteratura pubblicata in Italia.

V. Barba, Il cognome paterno e la disparità di genere. Una proposta in vista della attesa decisione della Corte costituzionale.

M. Citron, Gender and the Musical Canon.

S. Atir & M. J. Ferguson How gender determines the way we speak about professionals

V. Gheno, La lingua non deve essere un museo. La necessità di un linguaggio inclusivo in Non si può dire più niente?

Interviste a Paola Ugolini e Michela Murgia

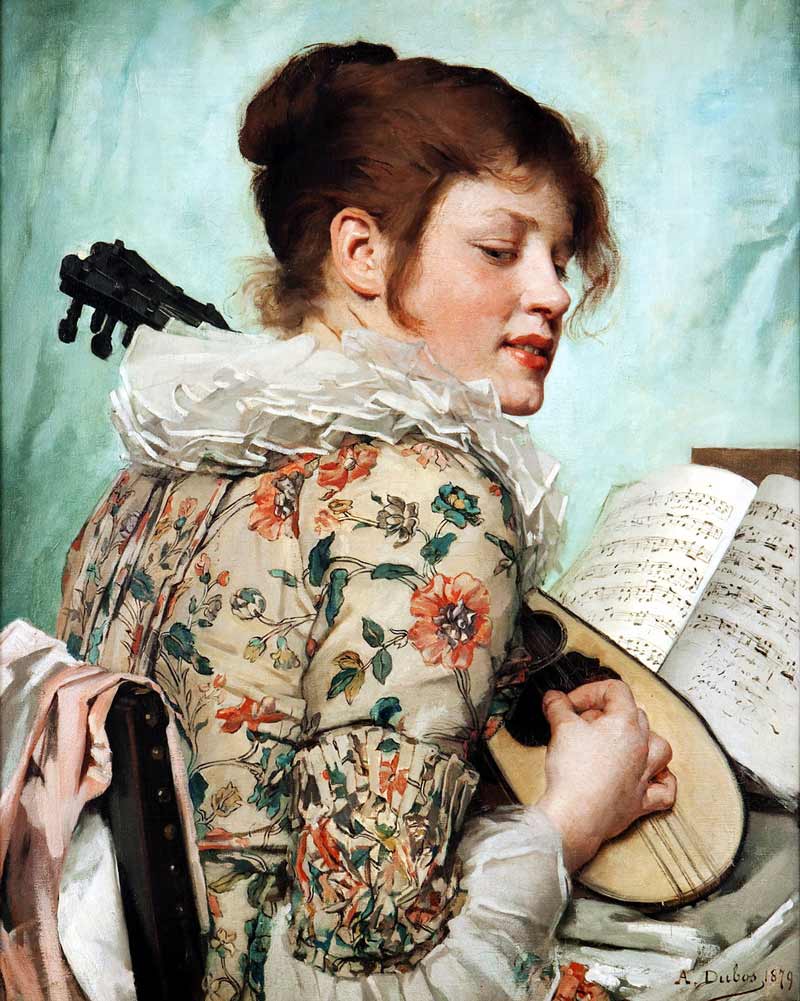

In copertina: Berthe Morisot, La mandolina, 1889, olio su tela.