L’albo dei morti viventi – III

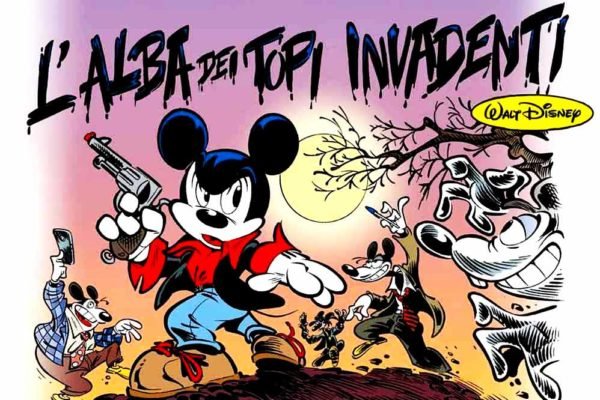

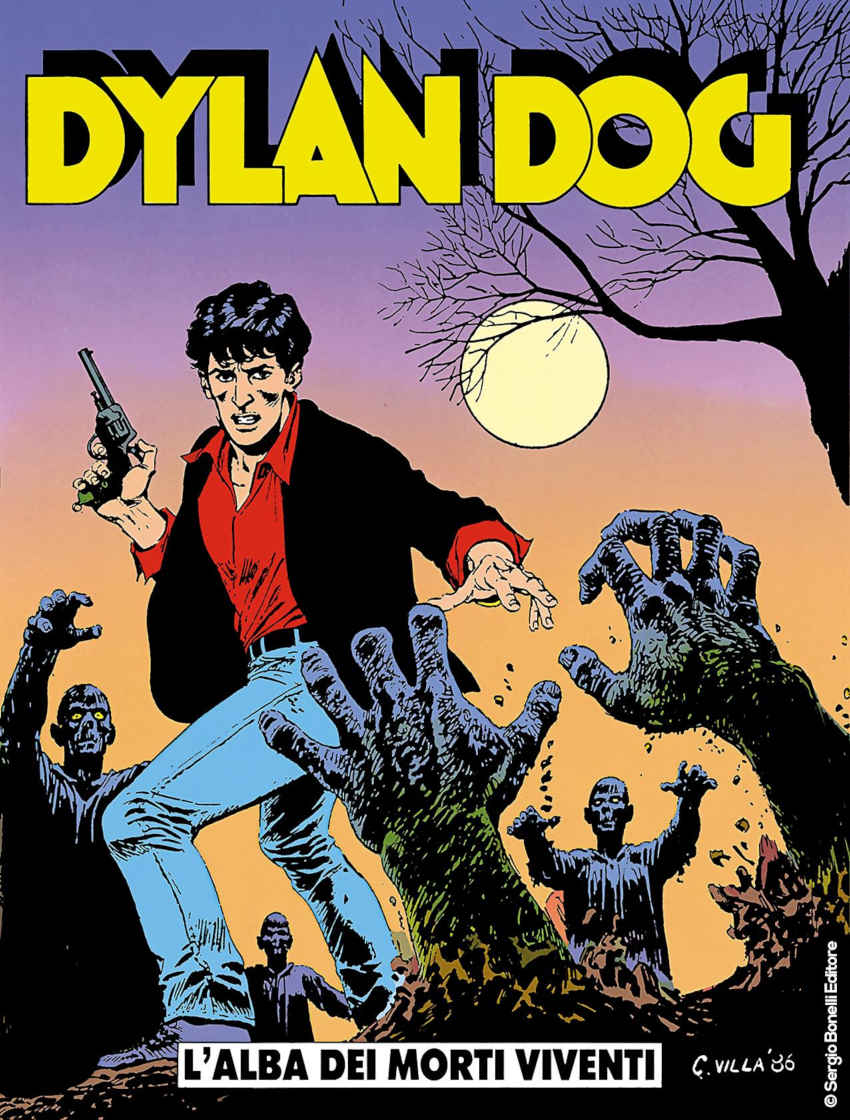

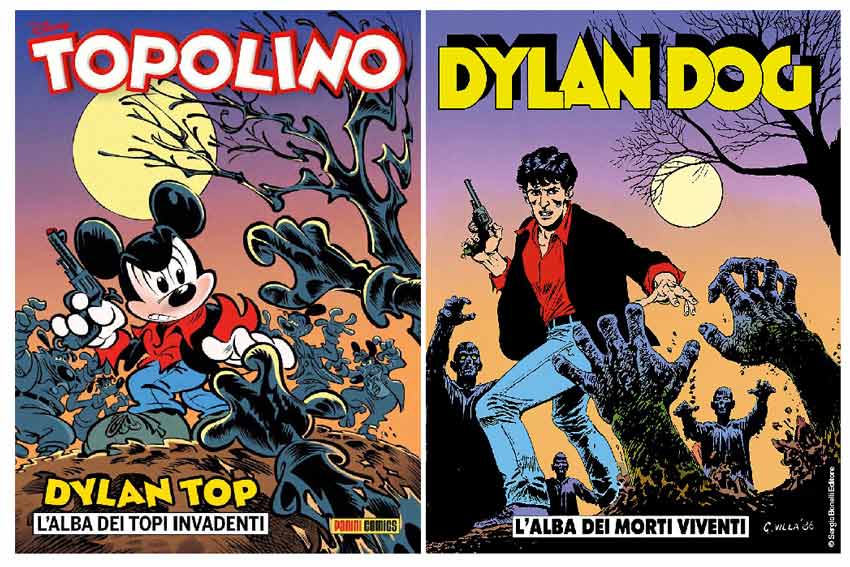

Il 2 luglio 2019 Radio Play Time, una web radio italiana, ci ha invitato all’interno dello spazio-rubrica “Non solo anime”. L’intervista toccava il tema della comparazione tra il primo albo di Dylan Dog L’alba dei morti viventi e la parodia-omaggio di Topolino Dylan Top: l’alba dei topi invadenti.

Ma perché ne abbiamo parlato? Cosa c’è da dire a riguardo?

«Perché proprio Dylan Dog?»

«Perché utilizza il fantasy come chiave per comprendere la realtà, allontanandoci da essa per mostrarci una panoramica completa»

(dal nostro intervento a Radio Play Time)

Dylan Top: l’alba dei topi invadenti, numero 3094 di Topolino, è stato realizzato da Tito Faraci per quanto riguarda la sceneggiatura e da Paolo Mottura per quanto riguarda il disegno (inoltre Mottura si è occupato della copertina per l’edizione variant presentata a Cartoomics nel 2015), su un soggetto di Roberto Recchioni.

A presentare il prodotto all’appassionato pubblico sono proprio loro, insieme a Tiziano Sclavi, con una serie di interviste riportate all’interno dell’albo e un’interessante intervista di Topolino.it: si fa luce su tre questioni fondamentali per comprendere al meglio la lettura, ossia i punti in comune tra Dylan Dog e Topolino, che hanno portato allo sviluppo dell’idea, il contributo di Roberto Recchioni e le tecniche di parodizzazione visiva.

A presentare il prodotto all’appassionato pubblico sono proprio loro, insieme a Tiziano Sclavi, con una serie di interviste riportate all’interno dell’albo e un’interessante intervista di Topolino.it: si fa luce su tre questioni fondamentali per comprendere al meglio la lettura, ossia i punti in comune tra Dylan Dog e Topolino, che hanno portato allo sviluppo dell’idea, il contributo di Roberto Recchioni e le tecniche di parodizzazione visiva.

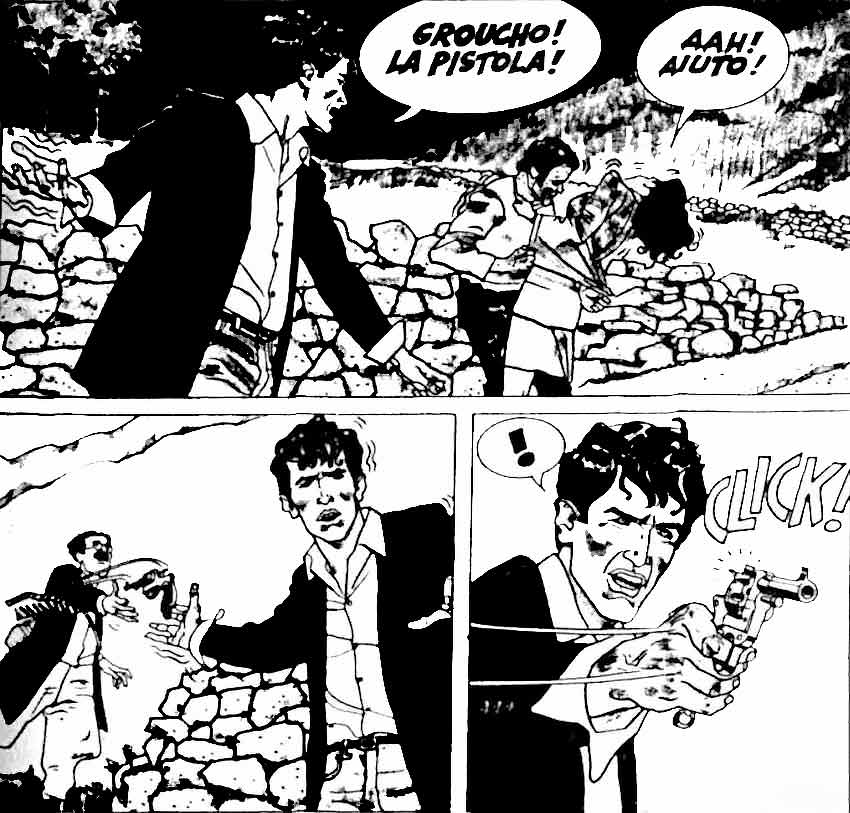

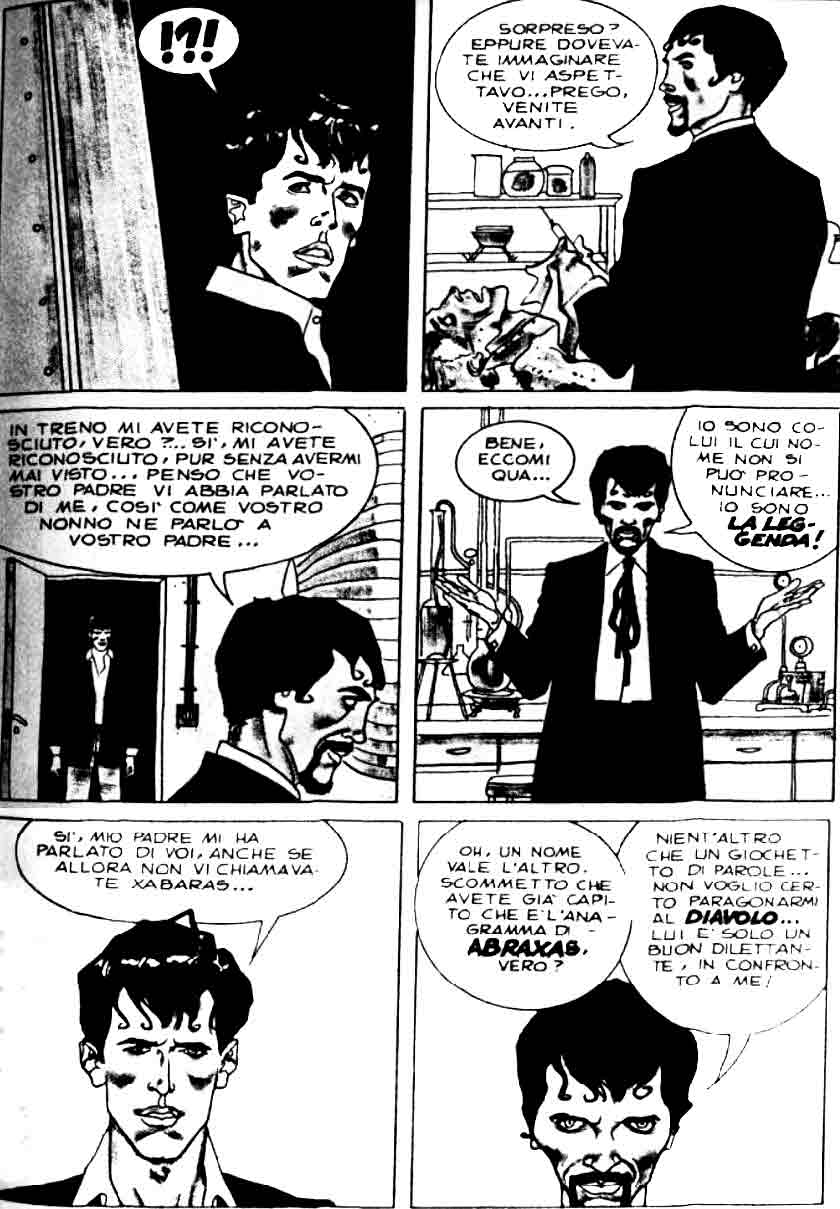

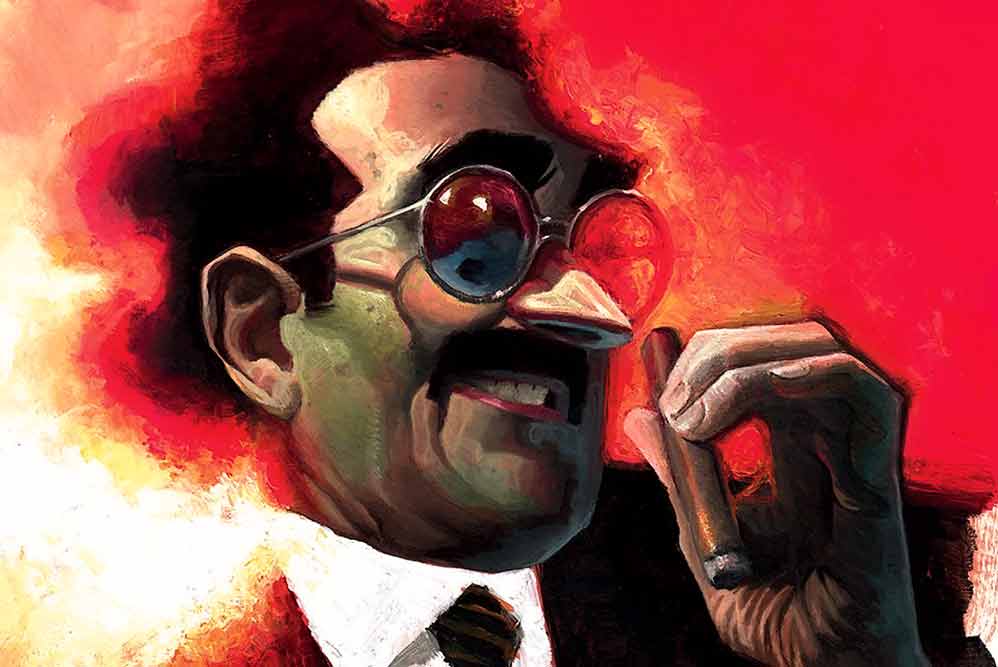

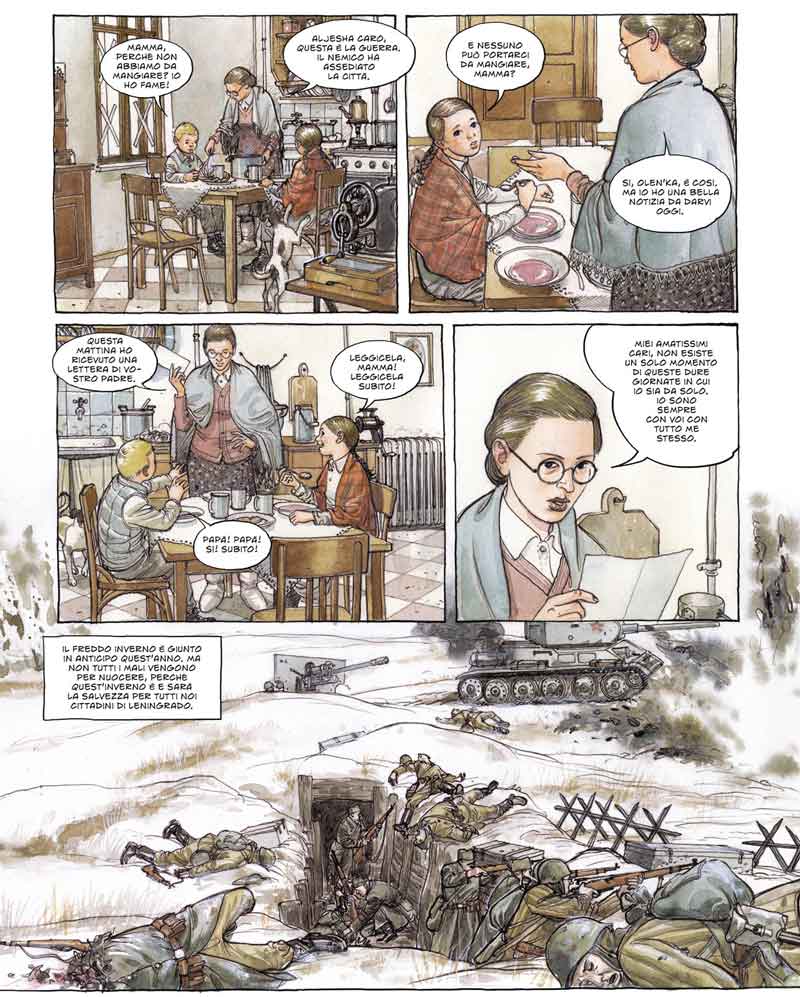

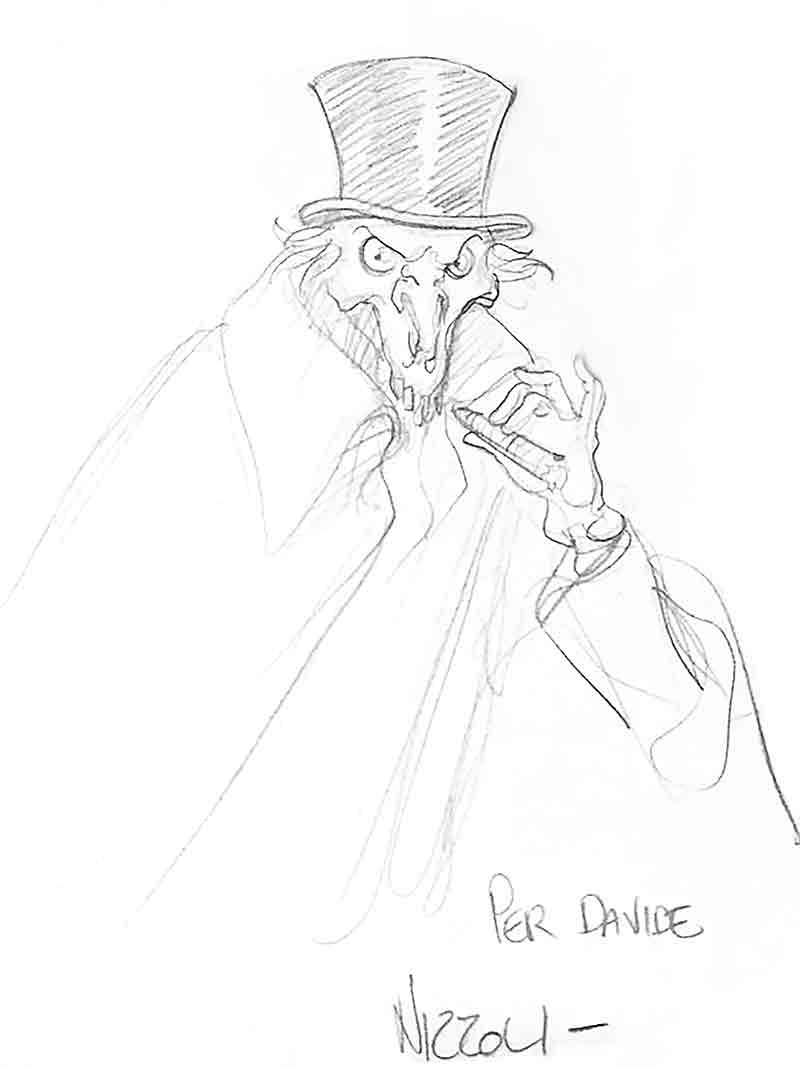

In primo luogo Tito Faraci elenca le analogie tra l’indagatore bonelliano e il topo disneyano: «Entrambi hanno un amico bislacco e un amico poliziotto in gamba e rispettato, e questo a sua volta ha un braccio destro non molto affidabile; inoltre i due investigatori cadono nelle loro avventure per predestinazione e per caso, e ne escono con le proprie forze; parole che risuonano all’interno del fumetto, nella quarta vignetta di pagina 128 Minnie esclamerà: «Uhm…so che ti occupi di misteri… hai un assistente strampalato… e il tuo migliore amico è un commissario, affiancato da un ispettore babbeo!». Infatti Topolino diviene Dylan Dog (o meglio Dylan Top!), mentre Pippo si ritrova nei panni di Groucho e Basettoni di Bloch, la coppia formata da Topesio e Minnie rispecchia quella di John e Sybil Browning e l’antagonista non è più Xabaras, bensì John Black soprannominato Macchia Nera.

In secondo luogo, invece, viene presentato l’espediente di Roberto Recchioni, espediente attraverso il quale si è trasformato il concetto di zombie in qualcosa di adatto all’universo Disney: i topi invadenti.

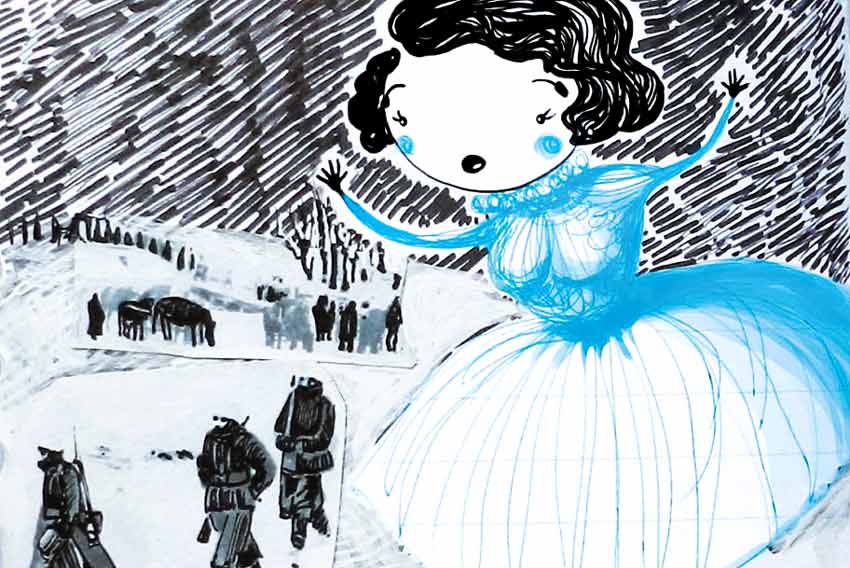

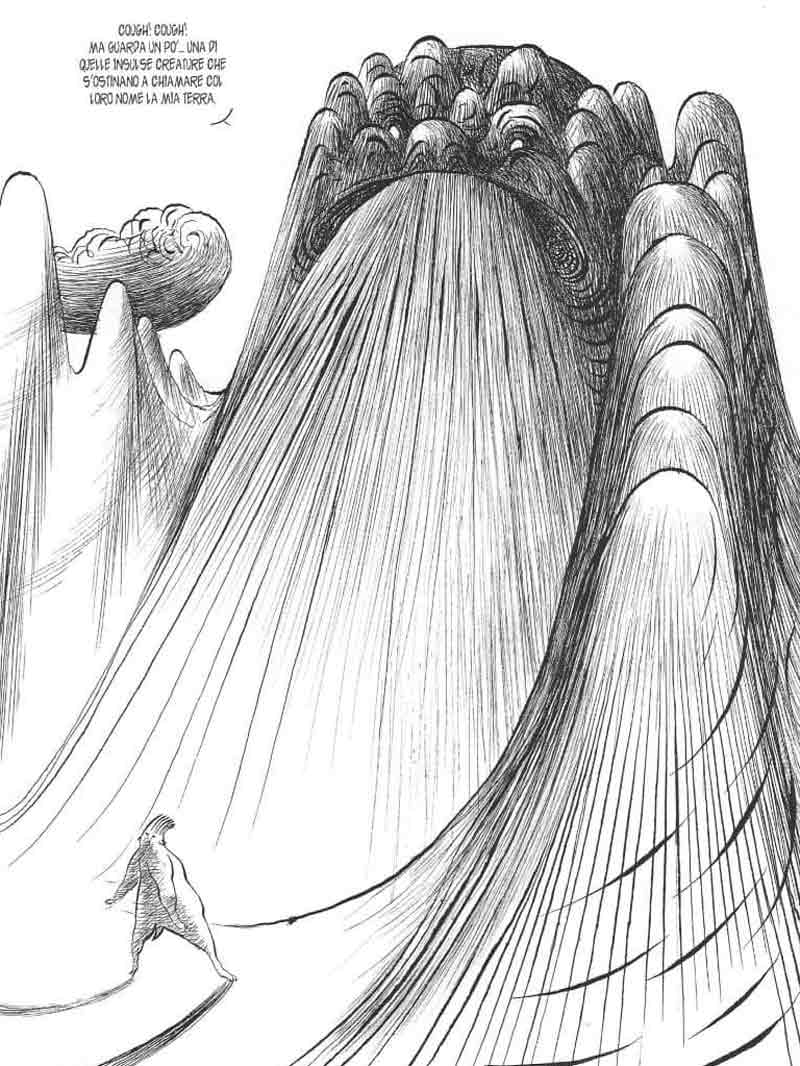

Infine Paolo Mottura ha spiegato come è riuscito ad unire le suggestioni dell’horror a quelle della comicità: attraverso i tratteggi e l’uso massiccio del nero ha ricreato le atmosfere gotiche del primo albo di Dylan Dog, ha applicato il gioco delle citazioni ricostruendo in chiave umoristica le inquadrature di Angelo Stano e ha enfatizzato la drammaticità di certi ambienti attraverso il ripasso digitale.

Tuttavia Topolino non viene snaturato al fine di ricreare una parodia-omaggio, dunque si riscontrano svariate differenze fra i due albi in questione.

Prima di tutto Dylan Top: l’alba dei topi invadenti riporta solamente le vicende salienti del suo omologo, tagliando o modificando le scene violente, gli omicidi e le vignette di nudo o “erotiche”, non adatte al target e allo stile disneyano; motivo per cui le forbici di Sybil in mano a Minnie diventano… una padella. La motivazione potrebbe essere, però, anche caricaturale, in quanto una padellata è utilizzata spesso in chiave ironica; lo stesso gioco comico è stato applicato nel titolo “indagatore da incubo” e non “indagatore dell’incubo”.

Inoltre vengono alterati altri particolari di Dylan Dog: la famosa espressione “Giuda ballerino” diviene “Gamba ballerino”, il villaggio “Undead” viene soprannominato “Unvited” e lo strumento suonato non è il clarinetto, bensì la cornamusa. Specularmente il modellino del galeone, legato a un episodio dell’infanzia di Dylan Dog, per Topolino è il puzzle incompleto del battello a vapore, dettagliatamente lo Steamboat Willie che Topolino pilota nel suo primo cortometraggio del 1928. In secondo luogo la similitudine tra i due protagonisti sussiste soltanto a livello fisico: i vestiti, le espressioni e le posture (ad esempio la posa pensante sulla sedia) sono le medesime, mentre per il resto le caratteristiche permangono legate al personaggio d’origine.

Infine i piani degli antagonisti sono totalmente differenti, ciò comporta un mutamento della morale stessa, e di essi è stato alterato anche il livello di perfezione: il piano di Xabaras è imperfetto in quanto influenza solo il corpo e non ancora la mente, mentre il piano di Macchia Nera viene definito perfetto.

Come verrà modificato, invece, il finale?

Sta al lettore scoprirlo, come sta al lettore verificare se l’analisi è esatta e in quale modo si concretizza… ciò nonostante c’è un’ultima curiosità di cui tenere conto: Dylan Top: l’alba dei topi invadenti non è il primo caso in cui Topolino e Dylan Dog si fondono.

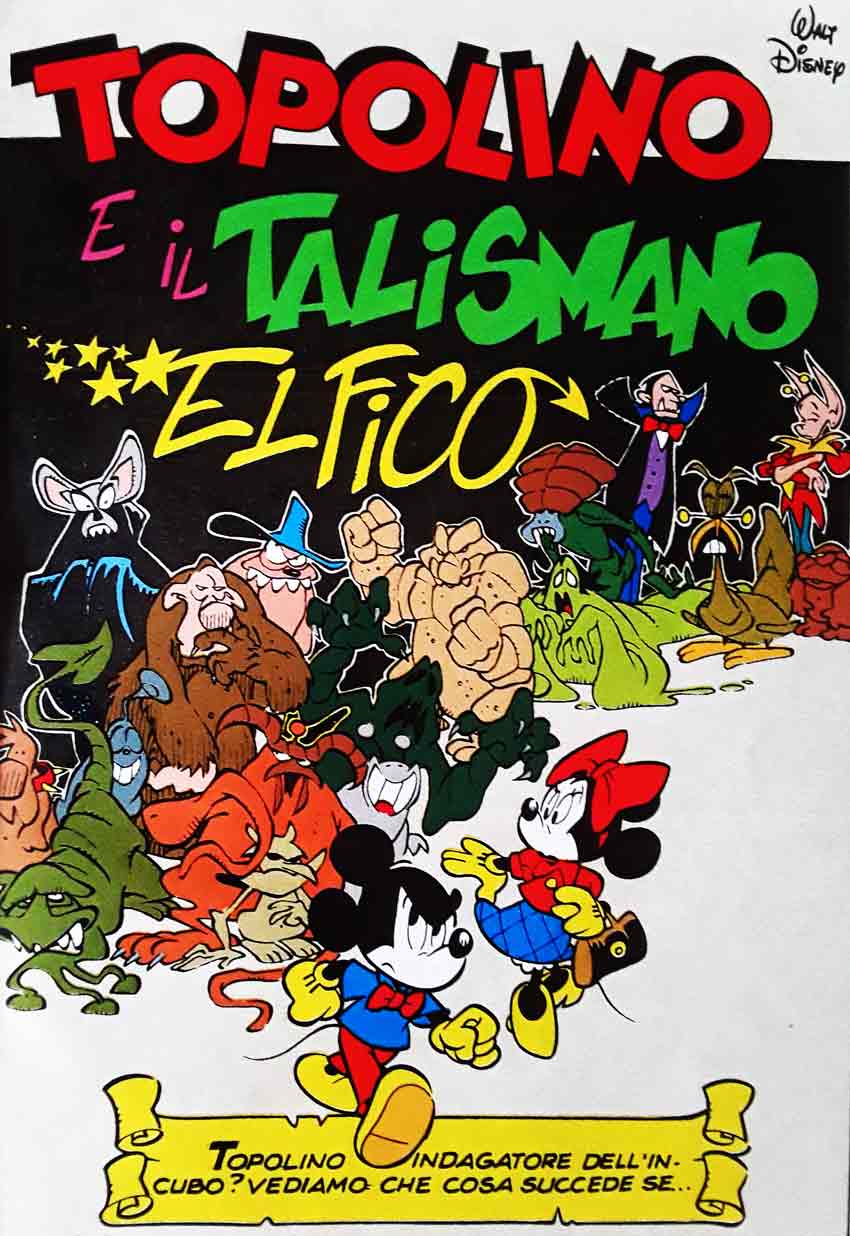

Infatti il primo omaggio disneyano si intitola Topolino e il talismano elfico. L’albo n.2076 venne pubblicato il 12 settembre 1995 e ad occuparsi del testo fu Alessandro Sisti mentre dei disegni Massimo De Vita.

Minnie è un’appassionata della rivista “Mostri&Mistery” e un’amante del mistero; Topolino per conquistarla accetta di risolvere il caso di una sua amica, la quale credeva di avere la casa infestata ma poi si scoprirà che era semplicemente una radio interferenza.

La sua fama da “indagatore del mistero” si propaga facilmente sino ad arrivare alle orecchie dell’editore di “Mostri&Mistery”, Galad. Quest’ultimo gli affida un incarico da incubo (che Topolino accetta subito per la sua Minnie): sorvegliare il medaglione elfico del collaboratore Cordelius Plot, medaglione d’argento tempestato di rubini e di diamanti, nonché ereditato dalla famiglia e di “fabbricazione elfica”; dunque di alto valore economico, affettivo e segnato dalla credenza che da esso derivi il successo della rivista.

Quando Topolino e Minnie arrivano nel luogo dell’incontro, scoprono di non essere i soli ad occuparsi del caso: ci sono anche due “professionisti” con i loro strumenti al completo; essi sono Zed l’acchiappafantasmi e il mago Spookenbaker.

In seguito ad una serata negativa, Topolino capisce tutto con una sola alzata di occhiali: escogiterà un piano e risolverà il caso…chi saranno i ladri di gioielli? E Galad è veramente un essere umano? Infine Topolino renderà contenta Minnie? La conquisterà?

L’unico che potrà rispondere alle domande è l’albo; tuttavia posso anticipare che il finale è influenzato da Dylan Dog: per quanto possano esserci delle vicende o degli esseri fantasiosi, alla fine si scopre sempre che i mostri sono gli esseri umani.

È da sottolineare, però, che l’atmosfera finale, il ruolo dell’indagatore dell’incubo e la copertina sono gli unici paragoni che possiamo constatare, per il resto Topolino non si snatura minimamente: non si ha difronte una parodia completa di un albo di Dylan Dog, come nel caso precedente, bensì un omaggio che viene influenzato in minima parte dalle atmosfere dell’indagatore.

Leggere per credere!