Coloro che costruiscono i muri sono prigionieri di sé stessi

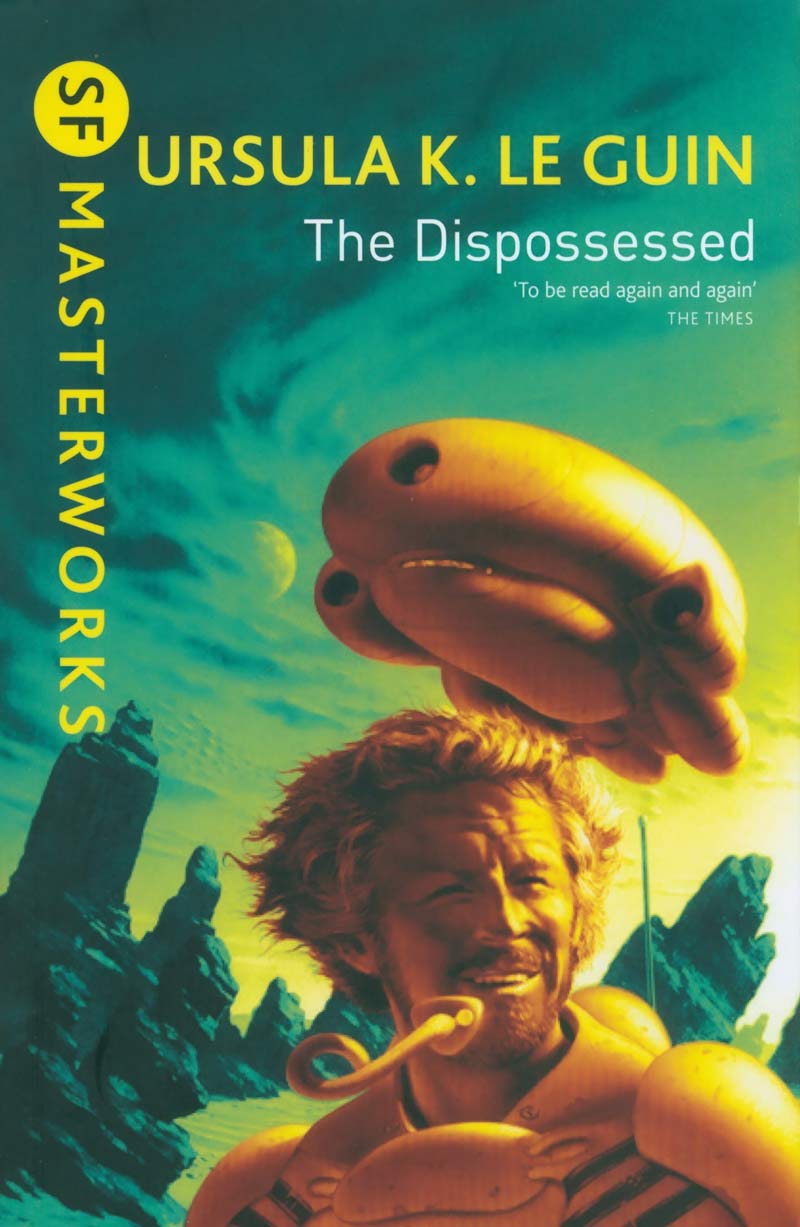

Ursula K. Le Guin – I reietti dell’altro pianeta. Un’ambigua utopia. Mondadori, 2014. 339 pg.

Parliamo spesso di muri. In modo esplicito, come quello tra USA e Messico o quelli ungheresi; in modo più ambiguo, chiudendo i porti e i confini, come nel Mediterraneo, e, in questi giorni, in Grecia. O anche in modo emotivo, tipo quando qualcuno ci ferisce, e allora facciamo muro.

A Ursula K. Le Guin i muri non sono mai piaciuti.

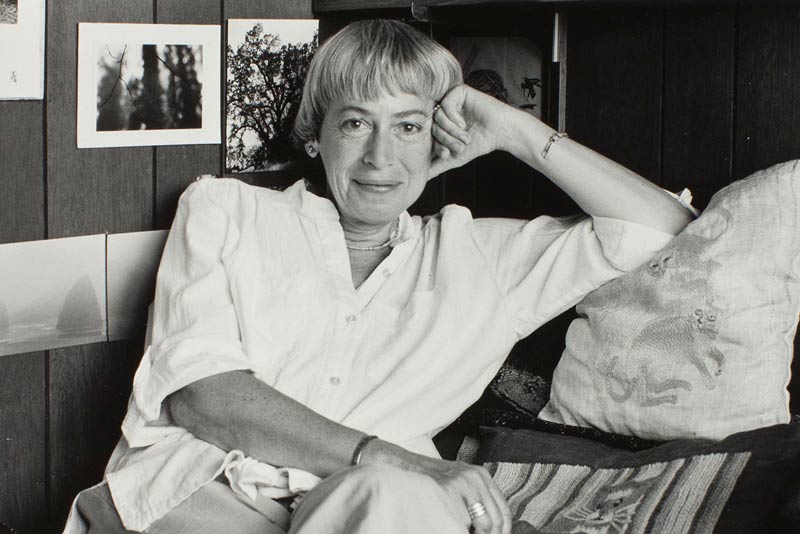

Autrice weird nota per il ciclo di Terramare (riadattato poi come film d’animazione dallo Studio Ghibli) e per capolavori della fantascienza come La mano sinistra delle tenebre, Le Guin nel corso del suo sviluppo personale e come scrittrice ha sempre più spesso prestato attenzione agli elementi politici della sua narrazione, costruendo titoli suggestivi dal punto di vista letterario e ricchi di riflessioni sul mondo che ci circonda.

Approda alla stesura di The dispossessed (in italiano I reietti dell’altro pianeta) durante le proteste contro la guerra in Vietnam, mossa dal desiderio di non studiare più una Storia fatta di guerre, ma di pace. Si appassiona al pensiero di Petr Kropotkin e Paul Goodman, e ne mischia le idee con la passione per il taoismo e con la convinzione che molto spesso le narrazioni utopiche siano troppo gentili nel nascondere i difetti che ogni progetto utopico non può che avere.

Per questo il sottotitolo Un’ambigua utopia è presente sin dalla prima edizione del romanzo. Le Guin si definirà spesso una “creatrice di mondi” (consiglio anche per questo la visione del bellissimo Worlds of Ursula K.Le Guin, che mi ha portato a questo romanzo) e quando decide di creare Anarres pone la sua comunità anarco-collettivista in un territorio brullo e poco ospitale, capace così di far detonare le sue contraddizioni.

Come quelle correlate ai muri.

Il romanzo parte proprio con “C’era un muro”. Questo è l’unico muro di cinta del pianeta, l’unico che porta un divieto esplicito:

NON ENTRARE

Ad Anarres le pareti sono funzionali: offrono privacy, proteggono dal freddo e dalla pioggia. Non controllano, non delimitano proprietà perché qui niente e nessuno è una proprietà. Questo muro è eccezionale perché circonda qualcosa di eccezionale: l’unico collegamento con l’esterno, il porto di Anarres, e “come ogni altro muro, anch’esso era ambiguo, bifronte”. E qui la prospettiva cambia e Le Guin ci mostra un pianeta che è una prigione, una quarantena, un gruppo isolato dal resto dell’universo. E qualcuno, qualcuno che riesce a rompere con le sue idee anche i muri del tempo, decide di abbandonarlo per la prima volta dalla sua fondazione, e andare dall’altra parte del cielo, con la volontà di abbattere tutti i muri che può trovare.

Trova Urras la ricca, pianeta gemello da cui gli abitanti di Anarres sono fuggiti 150 anni prima pieni di ideali e obiettivi. Su Urras ci arriviamo con Shevek, quel qualcuno deciso a collegare tutti i mondi conosciuti. Shevek conosce bene muri e confini perché ne ha incontrati molti. Eppure quando arriva su Urras rimane sorpreso dal labirinto che trova non solo nella città, ma soprattutto nelle persone. Urras è un luogo che riconosciamo al volo, territorio capitalista e liberista come il nostro Occidente. E gli abitanti, lì come qui, vivono una faticosa quotidianità fatta di menzogne verso sé stessi e gli altri, di omissioni, di repressioni e negazioni dei propri bisogni ed effettivi desideri.

Su Urras regna la comunicazione implicita, il non detto, e per qualcuno abituato alla trasparenza come Shevek diventa un inferno. Come quando si ritrova nella rete del linguaggio seduttivo, che lo porterà ad una scena che con estrema delicatezza racconta un abuso. E con la consapevolezza dell’autrice femminista che Le Guin è stata, quelle pagine diventano l’apice dell’insostenibile idea di proprietà che Urras riversa anche sul corpo delle donne, sui sentimenti, sulla sessualità.

Altri corpi Urras esclude: quelli dei poveri, di chi non deve avere. I muri dell’alta società li nascondono a Shevek per una buona parte del tempo (fatta eccezione per il servitore Efor) ma sono lì: persone la cui vita è facilmente sacrificabile perché necessari avversari, perché non parte di una superpotenza, perché escluse dalle torri delle élite. Élite che in realtà riesce a tracciare il suo spazio di potere anche su Anarres, portandoci alla principale ambiguità che il romanzo si trova ad affrontare.

The Tyranny Of Structurelessness (traducibile con La tirannia della destrutturazione della responsabilità) è un’analisi della femminista e politologa Jo Freeman che affronta i limiti delle organizzazioni non strutturate. Esce come testo due anni prima de I reietti. Il lavoro di Freeman può essere riassumibile con: per quanto vorremmo che all’interno di organizzazioni non gerarchiche tutte le esperienze e posizioni fossero uguali, così non è. E senza meccanismi di controbilanciamento, questo può creare sempre dei margini di potere.

Ed è quello che accade ad Anarres. Col tempo emerge un territorio più importante degli altri (quella che è la capitale informale). Alcune organizzazioni prendono decisioni che influenzano la vita del pianeta più di altre. E quindi una comunità priva di regole prescrittive si ritrova in realtà ad agire in base alle scelte di pochi.

Non solo. Shevek a un certo punto diverrà consapevole di un altro grosso problema di Anarres, grazie alle prospettive di Takver, la sua compagna, e Tirin, amico e commediante. Anarres si è contratta su sé stessa, irrigidita, cementificata in un insieme di regole non scritte. Ogni emergenza porta a regole temporanee che diventano definitive. E ogni azione deve essere funzionale per il bene della società, bene che è la cultura stessa della società a definire come tale. E non fanno bene le ricerche scientifiche non funzionali. O le arti. O la messa in discussione di come le cose funzionino su Anarres. Il bene della comunità diventa sinonimo di immobilismo.

L’amore di Le Guin per l’utopia anarchica traspare fino alla scelta esplicita del finale, e forse anche per questo ha deciso di farla crescere su un pianeta crudele e inospitale. Sono molte le situazioni che fanno comprendere perché ogni iniziativa rischiosa venga bocciata. Tentare una nuova esperienza con il rischio di fallire, su Anarres, può avere un costo non quantificabile, e questo può bloccare l’immaginazione.

Noi, questa scusa non l’abbiamo. Eppure abbiamo trasformato anarchia in qualcosa di inaccettabile. L’anarchia è diventata “il voler fare quello che ci pare”. Gli anarchici sono quei cattivi che occupano spazi inutilizzati e che offrono supporti e assistenze a quella parte della popolazione che, come su Urras, rimane fuori dai confini gentrificati della città (e che poi andiamo a sfrattare con le forze di polizia quando quel territorio prende un nuovo valore). Non sappiamo più pensare in modo anarchico, ci è vietato, è diventato un muro mentale.

E non sappiamo nemmeno più pensare utopie. Immersi nel realismo capitalista (debito eterno verso Mark) immaginare utopie è diventato un passatempo da idioti. Il neoliberismo pretende soluzioni immediate, redditizie, non importa a quale costo perché tutto è sacrificabile visto che viviamo nell’unico modello possibile perché “There is no alternative“. È quel realismo che, anche presi dall’isteria collettiva per un virus, ci fa chiudere scuole e chiese ma mai che vengano chiusi i luoghi di lavoro, mai che si perda del PIL. La produzione prima di tutto, anche a costo di distruggere un pianeta. “È più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo”.

Il muro più grande che ci troviamo davanti è quello che ci proibisce di immaginare nuovi futuri, nuove possibilità, realtà che vadano oltre questo capitalismo autofagocitante e suicida. Anche la fantascienza ormai non sa più sognare nuove utopie, ma sforna quintali di distopie che vanno a narrare futuri sempre più prossimi e sempre più terribili e inquieti. L’immaginazione, quella grande forza che abbiamo a disposizione per creare le nostre narrazioni e il nostro mondo ora è asservita solo all’intrattenimento, e per poter pensare a nuovi futuri dobbiamo cercarli in un libro di quarant’anni fa.

Se non sappiamo più immaginare, siamo spacciati. Ce lo ricorda Salvatore nel suo articolo su Meschiari: dobbiamo riprenderci l’immaginazione. Dobbiamo riprenderci la narrazione del presente e del futuro: chi ha in mano la narrazione, ha in mano il destino del mondo. Abbiamo bisogno di mille libri con mille Anarres e per averle dobbiamo reimparare ad essere alieni al mondo che ci circonda come Shevek e Le Guin, cercare voci che non parlano mai, provare anche noi a scrivere una Storia fatta di pace quando si sentono solo storie di guerra. E se anche le nostre Anarres saranno imperfette pretendiamole, immaginiamole: riprendiamoci il futuro.