Solo l’amare, solo il conoscere

conta, non l’aver amato,

non l’aver conosciuto[tooltip tip=”Pier Paolo Pasolini, Il pianto della scavatrice, vv-1-3, in Le ceneri di Gramsci, 1957″][1][/tooltip].

Piovono bombe sull’Ucraina, a due anni dalla catastrofica invasione russa, il conflitto è a un punto morto e le incognite sul futuro danno ragione, a chi ha sempre propeso per soluzioni diplomatiche e pacifiste fin dal lontano febbraio 2022. Il Medio Oriente è una polveriera incandescente, c’è in atto un genocidio ai danni della popolazione palestinese, sotto i nostri occhi indifferenti e acquiescenti.

Ecco perché è necessario chiamare in aiuto la Poesia, quella Alta, quella che insegna e guida nel buio, nell’inferno della vita, come ci insegna il grande Dante.

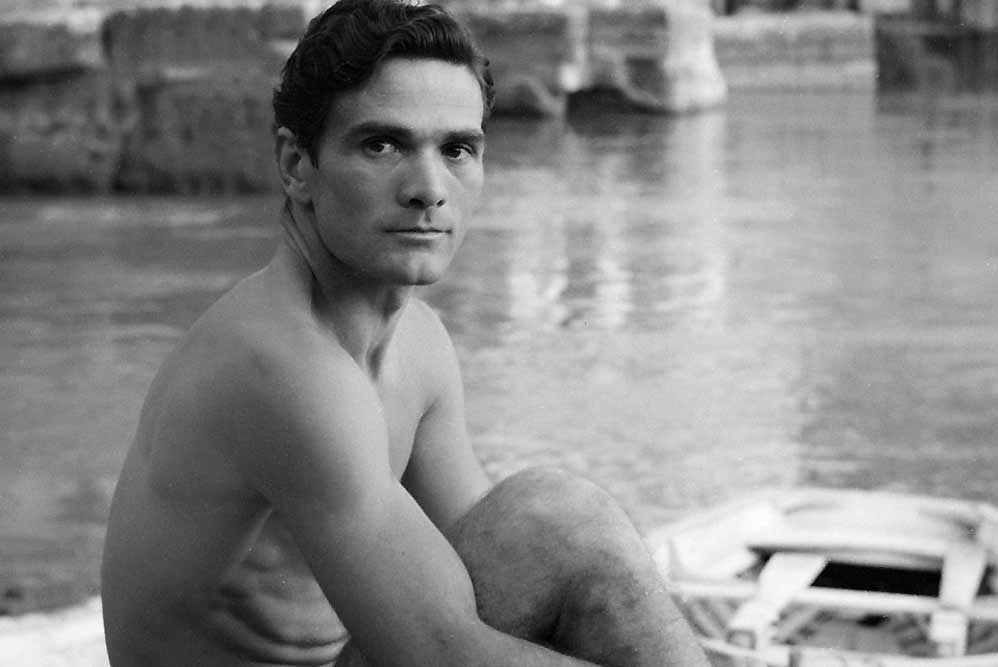

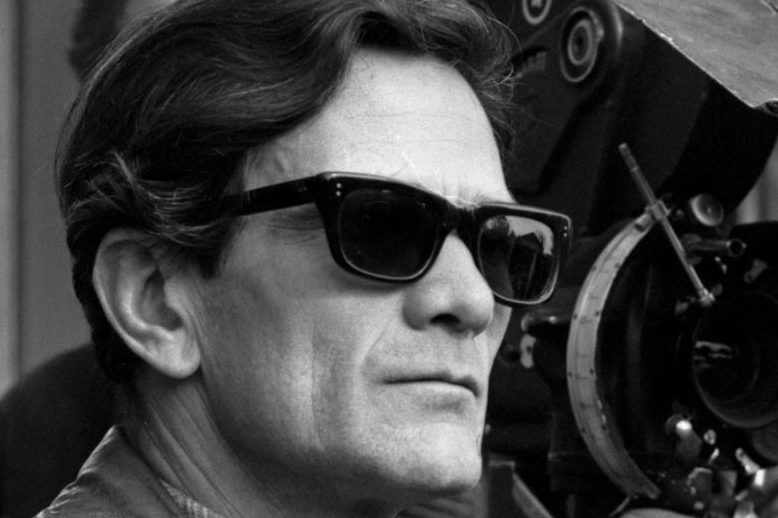

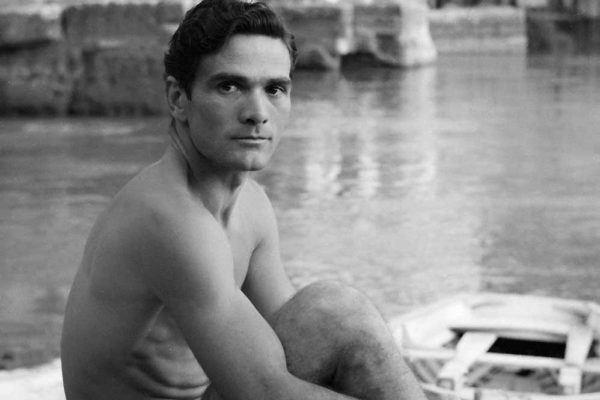

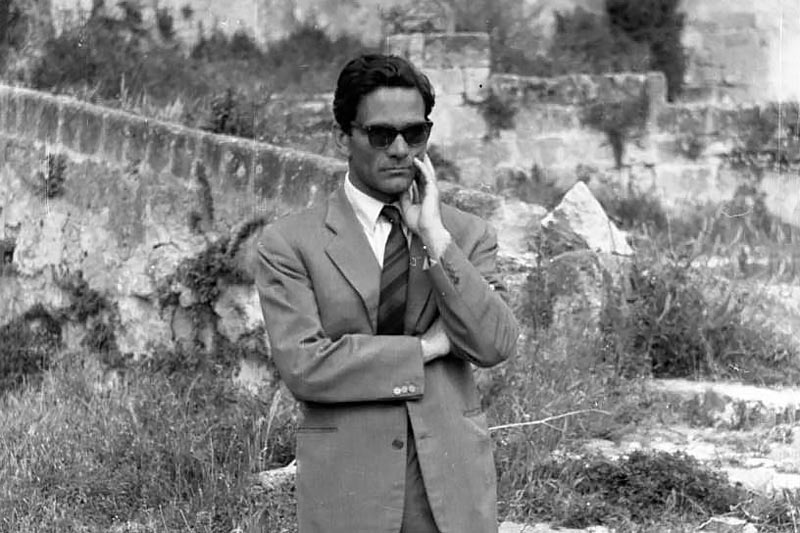

È tempo di riprendere a leggere versi che insegnano, che scolorano la nostra coscienza plastificata. A oltre cent’anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, 5 marzo 1922, mi piace ricordarlo con i versi meravigliosi, per quanto scarni e disincantati dei due poemetti: Il pianto della scavatrice e Le ceneri di Gramsci, composti nei primi anni ’50 del secolo scorso, furono pubblicati nel 1957 in un libro, intitolato, appunto, Le Ceneri di Gramsci, che arrivò ex equo con Penna e Mondadori al Premio Viareggio di quell’anno.

Non è di maggio questa impura aria

che il buio giardino straniero

fa ancora più buio, o l’abbagliacon cieche schiarite… questo cielo

di bave sopra gli attici giallini

che in semicerchi immensi fanno veloalle curve del Tevere, ai turchini

monti del Lazio […][tooltip tip=”Pier Paolo Pasolini, Le ceneri di Gramsci, I, vv. 1-8, 1957″][2][/tooltip]

Inizia così il poema Le Ceneri di Gramsci, abbracciando con uno sguardo rapido e malinconico tutta la città di Roma che il poeta canterà, impietoso amante, che ama crudamente, perché, come dice nell’incipit de Il Pianto della Scavatrice, che ho posto in apertura, il suo amore è conoscenza, è un divenire in costante rinnovamento.

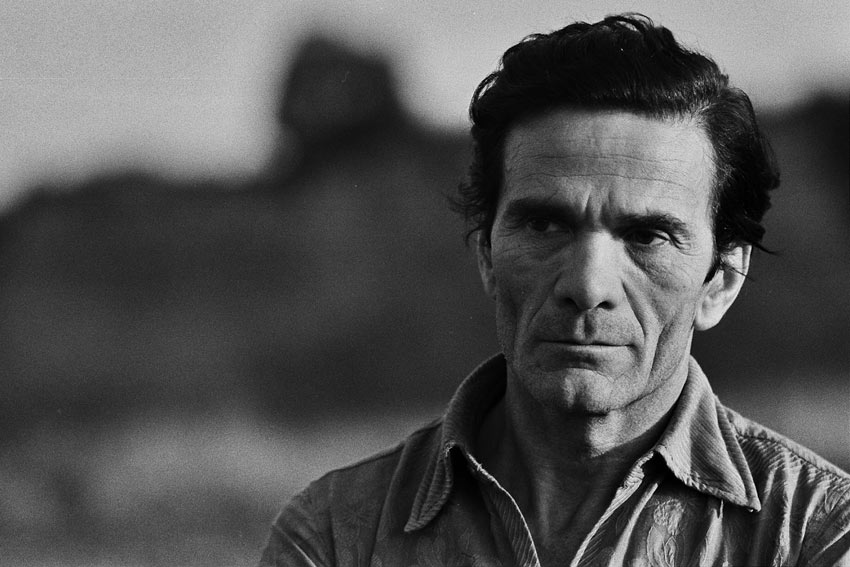

Rileggere Pasolini oggi, mondato dai pregiudizi e pettegolezzi sulla sua omosessualità e pedofilia, è reinterpretare i suoi versi e farli propri nella costatazione della degenerazione di uno stile di vita imposto, che ha spazzato via usi e costumi migliori della nostra nazione, di cui ora vediamo la fine senza prefigurarci un futuro.

Rileggere Pasolini, per trovare il conforto di un fratello che ha condiviso prima di noi questa cupa angoscia di essere stritolati da un sistema che non ha a cuore la crescita morale, culturale ed economica del popolo, ma solo il profitto, il consumo.

Tu giovane, in quel maggio in cui l’errore

era ancora vita, in quel maggio italiano

che alla vita aggiungeva almeno ardore,quanto meno sventato e impuramente sano

dei nostri padri- non padre, ma umile

fratello [tooltip tip=”Pier Paolo Pasolini, Le ceneri di Gramsci, I, vv.16-21, 1957″][3][/tooltip]

Il poeta intesse con Gramsci un colloquio muto, ripercorrendo i momenti più importanti della vita dello statista/filosofo che non identifica con un padre ma con un fratello.

Questi versi di straordinaria fattura, ricchi di figure retoriche e paradossalmente semplici, umili per gli umili del mondo con questa terzina dantesca che dal medioevo balza nel Novecento, per vestire i pensieri di questo poeta, che forse meglio di altri ha parlato della realtà che vedeva intorno a sé.

Gramsci nella sua tomba scarna rappresenta l’Italia intera dei grandi ideali, della fede politica pagata a caro prezzo.

Quel giovane pieno di entusiasmo e di coraggio che affronterà la furia fascista e che morirà in carcere, dimenticato dai suoi stessi compagni di lotta, perché scomodo pensatore, è in tutto il poema l’esempio, il punto di luce cui tende lo sguardo e il cuore, ma al tempo stesso si fa più stridente l’ossimoro del vivere quotidiano del poeta prima e di noi poi che leggiamo nei tempi a seguire.

Noi che per ideale abbiamo il nulla e per quel nulla ci battiamo: quanto abbiamo da imparare dalla lezione di Gramsci? Quanto ci riconosciamo in quel Pasolini che all’inizio della quarta strofa tuona:

Lo scandalo del contraddirmi, dell’essere

con te e contro te; con te nel cuore,

in luce, contro te nelle buie viscere, [tooltip tip=”Pier Paolo Pasolini, Le ceneri di Gramsci, IV, vv. 1-3, 1957″][4][/tooltip]

La contraddizione del poeta è diversa da quella nostra, nella quale viviamo, con la quale facciamo i conti, ogni volta che ci troviamo a costatare come generazionalmente siamo stati piegati e corrotti, da un pensiero consumista, nel quale siamo vittime e carnefici.

Nell’era dell’analfabetismo di ritorno, dell’informazione compulsiva che non informa ma confonde, è fondamentale fermarsi a pensare, usando questi versi, scritti con lucidità, ma soprattutto privi di costruzioni fallaci e plastiche, tipiche dei nostri giorni.

Al pari del poeta non possiamo che sentirci inadatti e inadeguati, ma tenendo per mano lui prima e Gramsci poi, come fratelli, ci possiamo incamminare sulla via della conoscenza, che è un modo diverso di vivere e di nutrire il nostro “cuore elegiaco”.

Stupenda e misera città,

che m’hai insegnato ciò che allegri e feroci

gli uomini imparano bambini,le piccole cose in cui la grandezza

della vita in pace si scopre, [tooltip tip=”Pier Paolo Pasolini, Il pianto della scavatrice, I, vv. 31-35, in Le ceneri di Gramsci,1957″][5][/tooltip]

Il pianto della scavatrice è un poema d’amore; l’amore profondo di Pasolini per il popolo, per l’Italia, per la città di Roma, per la vita.

La vita ha mille facce, mille contraddizioni, si ama morendo di disperazione, per quel male che la vita attanaglia.

Roma si offre al poeta: beduina, caotica, crudele e misera eppure umana nella grandezza della povertà, che è semplicità di gesti, di parole, di vita. Semplicità che il poeta già vede corrotta dall’avanzare della modernità, che sa non essere crescita culturale ma solo evanescente sensazione di ricchezza, fatta di consumo e di egoismo spietato e mascherato, che muta la percezione di sé nel popolo, snaturandolo della sua parte migliore.

attratto da una vita proletaria

a te anteriore, è per me religionela sua allegria, non la millenaria

sua lotta: la sua natura, non la sua

coscienza; è la forza originariadell’uomo, che nell’atto s’è perduta,

a darle l’ebbrezza della nostalgia

e una luce poetica; [tooltip tip=”Pier Paolo Pasolini, Le ceneri di Gramsci, IV, vv. 8-15, 1957″][5][/tooltip]

Con umiltà il poeta confessa a Gramsci che il suo amore per il popolo non è in senso politico, di coscienza di classe ma per quell’intrinseca primitività, che si fa poesia nei suoi atti più semplici e impuri.

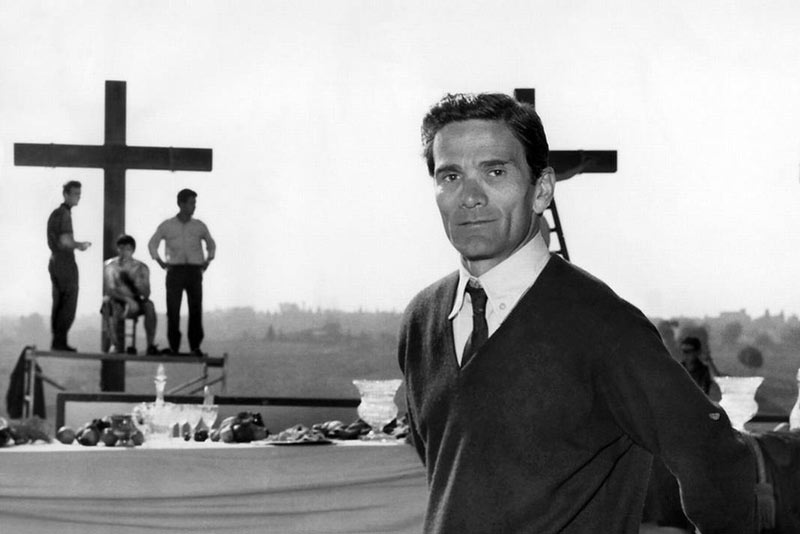

Pier Paolo ama la Roma dei dimenticati, della miseria, della crudeltà degli ultimi, il cui spirito puro non ha patria, perché è nell’umiltà che l’umanità si esalta. È la Roma del dopoguerra, in cui è arrivato nel 1950, dopo essere fuggito da Casarsa, dove era stato coinvolto in uno scandalo, che lo vedrà cacciato dal partito comunista e bandito da tutte le scuole italiane, in quanto era già insegnante.

Ama questa città, di cui si sentirà subito figlio, nonostante i primi siano anni durissimi di miseria e fatica per lui e sua madre. Anni in cui insegna a Ciampino in una scuola media, in cui stringe amicizie con letterati, artisti di ogni genere. Roma in quel periodo è una fucina di artisti di ogni genere dai poeti ai cineasti, facendo sbocciare il talento virtuoso e multiforme di Pier Paolo.

Povero come un gatto del Colosseo,

vivevo in una borgata tutta calce

e polverone, lontano dalla cittàe dalla campagna, stretto ogni giorno

in un autobus rantolante:

e ogni andata, ogni ritornoera un calvario di sudore e ansie

[…]Ero al centro del mondo, in quel mondo

di borgate tristi, beduine

di gialle praterie sfregateda un vento sempre senza pace,

[tooltip tip=”Pier Paolo Pasolini, Il pianto della scavatrice, II, vv. 1-7; 33-36, in Le ceneri di Gramsci,1957″][6][/tooltip]

Entra nel vivo della sua vita quotidiana Pier Paolo, quando parla della borgata in cui vive: Rebibbia, descrivendo il viaggio in autobus per raggiungere la scuola di Ciampino. È la vita di tutti che nel poeta diventa lirica, si veste di odori, suoni, colori, dove finanche il rantolio dell’autobus è poesia.

Quell’identificare il centro del mondo con la miseria disadorna e triste delle borgate, dove un vento senza pace alza nuvole di polvere su quei volti scarni, incattiviti eppure profondamente dolci, strazianti, che saranno i volti dei suoi protagonisti e attori dei suoi film migliori.

Mi chiederai tu, morto disadorno,

d’abbandonare questa disperata

passione di essere nel mondo?

[tooltip tip=”Pier Paolo Pasolini, Il pianto della scavatrice V, vv. 72-74, in Le ceneri di Gramsci, 1957″][7][/tooltip]

Alla fine della quinta strofa delle Ceneri, Pasolini pone, prima di salutare il maestro sardo, questa domanda, davanti a quella tomba austera, che ha come unica velleità, «Uno straccetto rosso, come quello / arrotolato al collo dei partigiani…», a testimoniare la feroce moralità di Gramsci, irraggiungibile per il poeta e ancor di più per noi, che di quella passione del mondo abbiamo fatto l’essenza di un’assente moralità e che nella frantumazione di qualunque ideologia spianiamo la strada alla ferocia delle dittature.

A gridare è, straziata

da mesi e anni di mattutini

sudori – accompagnatadal muto stuolo dei suoi scalpellini,

la vecchia scavatrice: ma, insieme, il fresco

sterro sconvolto, o nel breve confinedell’orizzonte novecentesco,

tutto il quartiere… È la città,

sprofondata in un chiarore di festa,– è il mondo. Piange ciò che ha

fine e ricomincia. [tooltip tip=”Pier Paolo Pasolini, Il pianto della scavatrice VI, vv. 31-42, in Le ceneri di Gramsci, 1957″][8][/tooltip]

Lo strazio della scavatrice è per il declino di un mondo antico che sarà spazzato via come le casupole della campagna romana, come i prati e gli orizzonti ormai segnati da linee grigie che poco spazio lasciano alla fantasia, al colore, alla vita.

Gli oggetti e il sesso sono strumenti di comunicazione di sentimenti ed emozioni che il poeta adopera per renderci chiara la nostra corruzione, la nostra contraddizione di vivere.

Purtroppo o forse sarà giusto così, la chiave di lettura dei versi pasoliniani, la sua lotta contro la corruzione morale e interiore, è la sua diversità sessuale e la sua passione per gli adolescenti. Tutti gli autori che hanno scritto pagine sublimi di critica di Pasolini, partono da questo assunto, per questo l’ho tralasciato e ho voluto parlare del mio silenzioso colloquio con questo autore amatissimo, che mi apre la mente, mi spiega il presente e il recente passato, che mi appartiene.

Me ne vado, ti lascio nella sera

che, benché triste, così dolce scende

per noi viventi, […]…Ma io, con il cuore cosciente

di chi soltanto nella storia ha vita,

potrò mai più con pura passione operare,se so che la nostra storia è finita?[tooltip tip=”Pier Paolo Pasolini, Le ceneri di Gramsci, VI, vv. 1-3; 73-76, 1957″][10][/tooltip]

Vi lascio con questo interrogativo che il poeta si pone e ci pone, che suona ancora più inquietante in questo periodo, dove la storia ci sta presentando i conti di questi ultimi settant’anni di scelleratezze ecologiche, politiche e culturali.

Leggi tutti i nostri articoli su Pier Paolo Pasolini