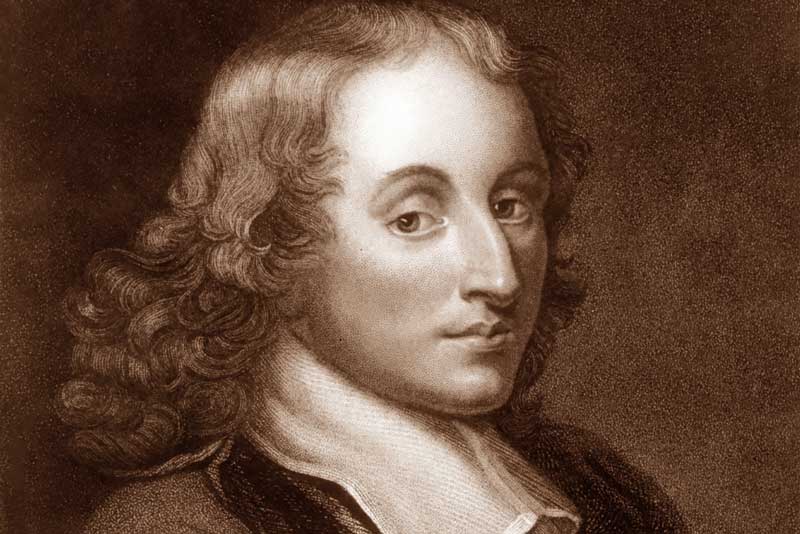

Georg Wilhelm Friedrich Hegel è stato uno dei principali filosofi europei. Vissuto a cavallo della Rivoluzione e della Restaurazione, è riconosciuto come il principale esponente di quello che sui manuali liceali viene ancora chiamato Idealismo ed oggi è più propriamente conosciuto come filosofia classica tedesca, volta sia a conciliare tutte le grandi tradizioni di pensiero che l’avevano preceduta, a partire dal Razionalismo francese e dall’Empirismo inglese, sia a superare le questioni irrisolte della dialettica di Immanuel Kant, come il dualismo apparentemente insolubile tra il fenomeno (realtà-per-un-soggetto) e la cosa in sé. Hegel ha sviluppato fino alle estreme conseguenze l’idea di filosofia come indagine del reale attraverso lo strumento del razionale – che egli arriva a definire ontologicamente identici – conducendo così a compimento un prrocesso iniziato da Platone, e tutti i pensatori venuti dopo di lui hanno dovuto confrontarsi con la sua vasta ombra.

Il pensiero di Hegel è enormemente variegato ed articolato, e merita maggior precisione ed approfondimento di quanto mi sarebbe possibile. Pertanto, contrariamente a quanto l’introduzione avrebbe potuto indurvi a credere, il presente articolo non tratterà di Hegel. Invece, ci dedicheremo ad osservare unicamente un singolo aspetto di questa filosofia, e le sue imprevedibili somiglianze con uno stile di vita che difficilmente ci verrebbe in mente di associare alla rispettabile immagine di un rigoroso accademico tedesco. Il pensiero di Hegel sarà lo strumento ed il tramite con cui illustreremo la subcultura BDSM.

BDSM è una sigla attestata per la prima volta su Usenet nel 1991, e viene tradizionalmente intesa come l’unione degli acronimi B-D (Bondage & Discipline), D-S (Dominance & Submission) e S-M (Sadism & Masochism). È una fantasia sessuale che ha come suo fondamento una divisione dei ruoli tra i partecipanti: da un lato abbiamo un soggetto dominante, spesso chiamato anche “Master”, “Padrone” o “Dom” (abbreviazione di dominator, “dominatore”), che esercita il proprio controllo su un soggetto sottomesso, chiamato anche “Slave”, “Schiavo” o “Sub” (abbreviazione di submissive, “sottomesso”). I ruoli possono essere fissi all’interno di una relazione oppure alternarsi, e un praticante può relazionarsi ad altri membri della subcultura assumendo ruoli diversi a seconda dell’interlocutore.

Il controllo esercitato dal dominante si esprime in numerosi modi, che possono variare dalla semplice imposizione di comandi, alla somministrazione di lievi percosse a carattere giocoso allo scopo di suscitare piacere attraverso il dolore, a costrizioni fisiche tramite strumenti più o meno sofisticati. La subcultura BDSM è attualmente uno dei sottogruppi più diffusi nella società occidentale, e sta progressivamente ricevendo un’attenzione maggiore e più accurata sia nel campo degli studi scientifici che in quello della rappresentazione mediatica. Nondimeno, il termine viene tradizionalmente inteso come una definizione alquanto generica per comprendere numerose pratiche, subculture, fantasie e identità, rendendo quindi la sigla BDSM quasi più un’etichetta con la quale scegliere di autoidentificarsi.

Nell’ultima decade, il primo punto di contatto con il mondo del BDSM per la maggior parte delle persone estranee alla subcultura è stato attraverso Cinquanta sfumature di grigio, primo capitolo della trilogia letteraria e cinematografica di grande successo di E.L. James. Sfortunatamente, la raffigurazione lì presentata è tanto imprecisa e inaccurata quanto la sua prosa è mediocre e scadente, e questo ha fornito un’immagine della subcultura assolutamente falsata e inattendibile, scatenando la protesta dei suoi membri (lasciamo qui a titolo di esempio l’analisi dettagliata di una praticante).

Il punto fondamentale, e colpevolmente ignorato, è che il principio cardine del BDSM, ancora più importante della ripartizione dei ruoli, è la conscia adesione alle regole del SSC (Safe, Sane & Consensual, “sicuro, sano e consensuale”), o più accuratamente del RACK (Risk Aware Consensual Kink, “gioco sessuale consensuale e consapevole del rischio”). I praticanti del BDSM hanno come imperativo e limite il benessere di tutti i partecipanti, i quali scelgono di essere coinvolti in piena consapevolezza e di propria spontanea volontà, senza coercizione o plagio, e possono in qualunque momento ottenere di fermarsi e recedere anche se avevano in precedenza accettato un ruolo subordinato.

Contrariamente inoltre a quanto si potrebbe credere, l’appagamento sessuale non è il fine ultimo di questo gioco di ruolo, ma diventa un mezzo possibile, e non necessariamente l’unico, per raggiungere il piacere, che per altri praticanti si consegue proprio tramite la frustrazione e l’aspettativa di un soddisfacimento non raggiunto, o nel farne disporre all’arbitrio di un’altra persona. Accade quindi che il vero piacere si raggiunga nella mente piuttosto che nel corpo, ed è il frutto delle relazioni più che delle azioni.

Questo determina, in maniera sotterranea e del tutto inavvertibile dallo spettatore casuale, un totale ribaltamento dei rapporti di forza tra i partecipanti, ed una curiosa inversione dei ruoli. Uno sguardo distratto potrebbe facilmente accontentarsi di un’identificazione superficiale e nominale e considerare il dominatore in posizione di forza e il sottomesso in posizione subordinata, con il primo che soddisfa i propri desideri e le proprie voglie ed il secondo che deve assecondare.

Tuttavia ciò è profondamente scorretto e fraintende la vera dinamica di relazione, in cui è il sottomesso la forza motrice e l’arbitro. Non solo infatti, come illustrato in precedenza, la necessità di salvaguardare il benessere dei partecipanti conferisce al sottomesso la facoltà di bloccare in qualsiasi momento l’attività in corso, fornendogli quindi il controllo totale sull’andamento, ma scrutando in profondità si scopre come l’intera dinamica proceda dalla sua iniziativa. Il sottomesso infatti trae il proprio piacere dalla rinuncia spontanea che lui pone al proprio controllo, spogliandosi del proprio arbitrio e affidando ad altri la momentanea cura di sé. Per contro, il dominante esercita sì un proprio controllo, ma la sua azione deve essere indirizzata ad ottenere il piacere del partner sottomesso, il suo dominio serve per il desiderio del dominato e non del dominante, e quindi essenzialmente il padrone domina lo schiavo per assicurare il piacere di quest’ultimo.

Arriviamo così dopo un lungo giro a chiudere il cerchio che abbiamo cominciato al principio di quest’articolo, tornando all’algida accademia tedesca che tanto ci pare distante da cuoio e manette. Bisogna fare infatti un notevole sforzo di fantasia per accostare il compassato Hegel con l’esuberanza del BDSM; a molti l’unico punto di contatto sembrerebbe l’idea di considerare masochista ascoltare volontariamente le pesanti elucubrazioni del filosofo. Al di là di facili ironie, scopriamo invece che, in maniera del tutto involontaria e inconsapevole – quale smacco per il filosofo dell’autocoscienza! – proprio Hegel ha suo malgrado ricostruito la dinamica che opera alla base del BDSM.

Uno dei primi punti affrontati nell’elaborazione filosofica di Hegel è la cosiddetta “dialettica tra servo e padrone”: è una dei cardini e delle parti più conosciute de La fenomenologia dello spirito, l’opera con cui Hegel inquadra e pone le fondamenta di tutto il proprio pensiero. In essa si indagano i limiti della conoscenza, si pone il nodo cruciale per cui «il reale è razionale, il razionale è reale» e si costruisce la dialettica come imprescindibile strumento di conoscenza, crescita e sviluppo dinamico. Attraverso i tre momenti di tesi, antitesi e sintesi, variamente interpretabili come affermazione, negazione e superamento della negazione, oppure idea astratta, negazione e oggetto concreto e assoluto, la conoscenza e la realtà non hanno mai una natura statica, ma sviluppano un andamento dinamico.

L’autocoscienza, secondo Hegel, si manifesta come desiderio ed appetito del soggetto, che afferma sé stesso consumando l’oggetto del desiderio, che ne viene così negato. L’unica cosa che possa quindi sopravvivere all’incontro con l’autocoscienza è un’altra autocoscienza, un oggetto capace di essere anche soggetto in sé. L’incontro tra le due autocoscienze non è indolore, perché ognuna si afferma come appetito consumatore ma viene vista dall’altra come semplice oggetto da consumare. Il loro scontro determina quindi una lotta per il riconoscimento, in cui entrambe riconoscono nell’altra per la prima volta un nuovo soggetto autonomo, una lotta «per la vita e per la morte» allo scopo di esercitare il predominio. La supremazia arride infine a chi dei due ha dimostrato di sapersi distanziare dal naturale attaccamento alla vita, e con questo coraggio di mettere la propria vita a repentaglio arriva dunque a dominare chi ha avuto invece paura e, piegato dal proprio istinto di sopravvivenza, si piega al più forte. Il vincitore viene così riconosciuto come soggetto, mentre lo sconfitto, in ragione di quella paura, non viene riconosciuto tale.

Si sviluppa così un rapporto fino ad allora inedito in cui chi ha saputo mettere in gioco la propria vita prevale come signore, e chi non ne è stato in grado è costretto al servizio. Il signore si mostra come l’autocoscienza più compiuta, riconosciuta per tale anche dal servo e capace di dominare la natura attraverso il servo ed il suo lavoro. Questi invece non solo è soggetto al volere del signore, ma è costretto ad attendere ai suoi bisogni manipolando la natura per il sostentamento. Tuttavia, abbiamo visto come la dialettica sia per sua necessità dinamica, e non possa mai accontentarsi di una data situazione. Il rapporto tra servo e padrone si trova così a invertirsi per il tramite del lavoro, che sconvolge l’ordine precedente. Il lavoro consente così al servo di oggettivare la propria coscienza e riconoscersi nell’oggetto lavorato, che diviene umanizzato in quanto plasmato dal lavoro dell’uomo. Il signore invece è separato dal lavoro, quindi non è in grado di riconoscersi in esso, e si trova a dipendere dal servo per il proprio sostentamento. Il rapporto di forza è rovesciato.

Non bisogna compiere l’errore di intendere questa descrizione in maniera letterale, né tantomeno quale lettura della storia fattuale. Hegel descrive la sua Fenomenologia come una «storia romanzata dello spirito», vale a dire la ricostruzione logica del percorso che ha portato lo spirito ad autocomprendersi come tale. Non a caso i termini usati nell’originale tedesco sono Herrschaft e Knechtschaft, “signoria e servitù”, a rimarcare con la scelta del sostantivo astratto come non si voglia alludere a figure reali né storiche. Per il filosofo, signoria e servitù non sono relazioni umane ma piuttosto due differenti modi con cui si costruisce la comprensione del sé e dell’altro da sé. Allo stesso modo, le categorie di signore e servo non afferiscono a individui singoli e distinti, ma a soggetti collettivi intesi nella loro dimensione intellettuale e concettuale.

Nondimeno, come sovente capita ai grandi, la potenza evocativa di questa descrizione, nella sua forza immaginifica e figurativa, è troppo grande per rimanere confinata a mero concetto e assume volentieri nella mente del lettore una valenza quasi concreta, rivestendosi della stessa immagine che ha intessuto. Ecco spiegate alcune letture antropologiche o storiche della dialettica, come ad esempio l’accostamento operato in campo marxista ai rapporti di produzione.

Si parva licet, anche noi indegnamente cediamo al fascino immaginifico della dialettica tra signoria e servitù, e ci troviamo così ad accostare le relazioni BDSM alla metafora del padrone e del servo. Accade infatti che il rapporto teorizzato da Hegel come diversità tra gli stadi dell’autocoscienza assomigli curiosamente alla relazione tra i partecipanti; certo sono assai differenti il campo di applicazione – la relazione tra persone umane al posto della speculazione intellettuale – la consapevolezza che le parti hanno di sé – mentre i praticanti del BDSM si riconoscono come soggetti distinti e differenziati da ruoli diversi, nella dialettica hegeliana il servo non è mai riconosciuto come soggetto prima del rovesciamento, dopo il quale tocca al signore di essere espunto e superato – e l’obiettivo al cui conseguimento si tende – il piacere invece della conoscenza – ma una volta rimarcate queste differenze, e riconosciuta la natura metaforica del paragone, la meccanica che intercorre è sorprendentemente analoga.

Nel momento infatti in cui due praticanti della subcultura si riconoscono per tali e instaurano un rapporto, uno dei due si ritrova ad esercitare il proprio controllo sull’altro, che si sottomette al suo volere. Tuttavia, tale controllo non è mai assoluto, ma sempre limitato dall’obiettivo di raggiungere il piacere del servo, che si trova così a determinare l’intera coppia. Non è il padrone che ottiene il proprio ruolo asservendo il servo, ma il padrone si trova a servire il sottomesso con lo strumento del proprio comando, e comanda non per conseguire il proprio piacere ma per garantire il piacere di chi ne ha ceduto l’arbitrio.

In conclusione, non si può dire che il buon Hegel difettasse di autostima: è lui stesso a presentare la sua filosofia come punto culminante dell’evoluzione del pensiero occidentale. Ma, come scriveva il bardo di Stratford, ci sono più cose in cielo e in terra, caro Georg, di quante se ne sogni la tua filosofia: ed è così, che a distanza di più di un secolo, qualche burlone si è preso la licenza di rileggere la tua dialettica in rapporto a una subcultura erotica.

Spero non ne avrai troppo a male.

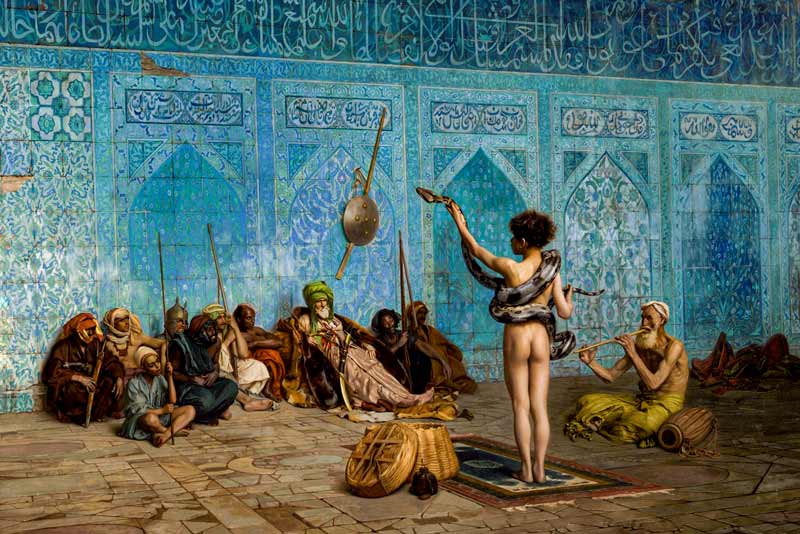

In copertina: Jenny Saville, Vis e Ramin, olio su tela, 2018

Leggi tutti i nostri articoli sulla filosofia hegeliana