«La parola chiave è “comunità”: perché il Dopolavoro Stadera non è una compagnia, ma è una comunità teatrale. E il nostro primo obiettivo all’interno del lavoro delle Brigate è creare comunità in questi quartieri, dove la crisi sanitaria ma soprattutto economica è stata e sarà molto pesante. Portiamo un po’ questo antidoto per l’anima», spiega Luigi mentre lo intervisto insieme agli altri ragazzi della Brigata Brighella. Li intervistiamo sul prato, durante il Festival delle Abilità che hanno organizzato loro stessi, un festival chiamato a distruggere confini e barriere, esteriori come interiori. Li ascoltiamo attenti mentre ci rispondono indossando delle mascherine trasparenti, pensate così per permettere alle persone sorde la lettura del labiale.

«Ci è stato detto più volte che, gente che abitava insieme da anni nello stesso palazzo di periferia, prima non conosceva neanche il nome del vicino, e per la prima volta si è ritrovata ad assistere a uno spettacolo fianco a fianco con le altre persone del quartiere, magari a interagire, a essere tirati in mezzo. E questo è molto importante…non saremo noi a cancellare i problemi delle periferie con le nostre fiabe, ma sicuramente riusciamo a creare degli incontri».

La Brigata Brighella è una comunità teatrale. Nasce negli ultimi giorni di “lockdown” dall’associazione teatrale Dopolavoro Stadera e dalle Brigate Volontarie per l’Emergenza sostenute da Emergency, per affiancare alla distribuzione alimentare nei cortili gli spettacoli teatrali, allo scopo di donare ai quartieri cibo per l’anima (di attori e bambini), oltre che per il corpo. Nasce dall’esigenza di tornare a fare teatro in un momento in cui i teatri erano ancora chiusi e la socialità limitata, dalla necessità di fare qualcosa di utile in un momento di crisi sanitaria, economica, umana. Come svela già il nome prescelto:

«Brigata Brighella perché volevamo un nome gioioso, che portasse un antidoto di allegria all’interno della distribuzione alimentare che non è un momento felice in tutto e per tutto, perché quando c’è, vuol dire che c’è un’esigenza di pacchi alimentari. E perché è la maschera lombarda per eccellenza e noi siamo molti attaccati al territorio. E poi qualcheduno che fa il brighella è anche qualcheduno che fa delle monellerie e ci siamo riconosciuti subito: appena lo pronunci fa venire un sorriso», interviene Vlad.

Le incursioni della Brighella avvengono tendenzialmente nei cortili delle case popolari, quasi sempre tra i quartieri periferici di Milano, precedute dalla distribuzione dei pacchi alimentari da parte delle Brigate di zona: a cui segue quella di fiabe, e talvolta quella dolciaria «a volte diamo ai bambini anche dei dolci un po’ come una befana sparsa tutto l’anno, visto l’anno particolare», continua scherzoso.

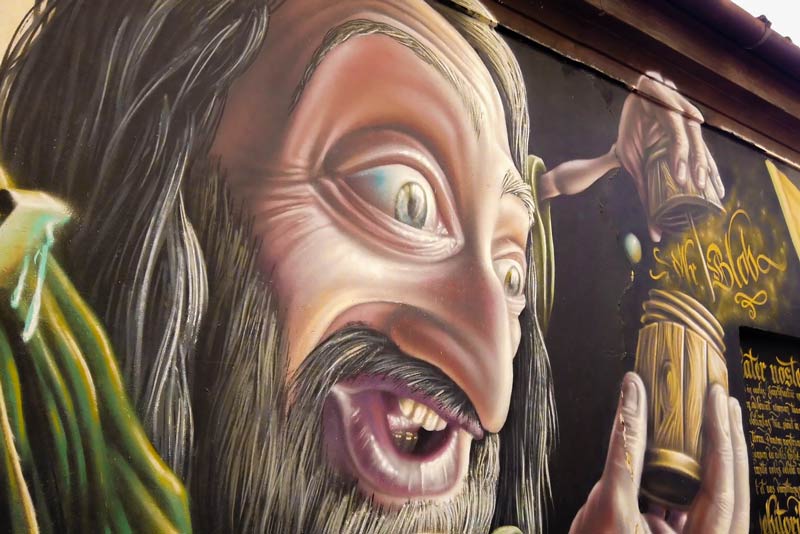

Quando pensiamo alla figura del cantastorie il pensiero scivola tra i fasti di una cittadella medievale, con i suoi musici di corte e ambulanti. I suoi progenitori sono il giullare, artista di strada che cantava le chansons dei Trovatori (poeti provenzali del 12° e 13° secolo) ma anche componimenti propri; e il menestrello, giullare residente in pianta stabile nelle corti dei nobili (dal latino “minister”, “servitore”). Poco pensiamo alle nostre metropoli, che nel varco di una differenza incolmabile sembrano tracciare un immaginario assolutamente altro.

Finché non ci imbattiamo in artisti come quelli della Brigata Brighella, la cui semplicità – che quasi disarma – rievoca scenari poetici lontani e vicini, e li unisce in un’arte, quella del teatro che, lunare, è di un’essenzialità necessaria. Una tuta blu, un paio di microfoni. Niente palchi o costumi costosi, in un annullamento delle differenze tra attori e spettatori, che calati nella scena contribuiscono a plasmarla. Fili vengono intanto riannodati, distanze vengono accorciate: come quelle tra centro e periferia.

«Noi come Dopolavoro Stadera siamo nati nel centro sociale Zam, e il primo laboratorio che abbiamo fatto era proprio sul tema della periferia. La periferia come luogo in cui accadono cose straordinarie, che magari non accadrebbero al centro. La periferia come spazio da vivere insieme, come quartiere in cui incontrarsi, cosa che magari al centro non succede più. Ora di nuovo in periferia, a Corvetto, stiamo aprendo un altro laboratorio e lì si parlerà di distanze: in quanti modi posso essere distante? Perché? A distanza ci sono il cielo, le stelle, il mare. Siamo profondamente connessi con la periferia», evocativo, Tommaso.

Cose straordinarie come le Fiabe d’Emergenza, come le hanno ribattezzate i brighelli. Le fiabe si ispirano alla raccolta di Calvino soltanto come moto propulsore per scrivere fiabe contemporanee originali, in una comprensione autentica di cosa significa prendere a prestito un modello: «Vlad, che è il nostro drammaturgo e regista di riferimento, ci ha dato questa indicazione: tieni ciò che ti risuona di più e usala per raccontare qualcosa che ti sta a cuore. Per esempio, la fiaba che mi ha assegnato, “il mondo dei gatti”, è del tutto diversa dalla mia, ma in entrambe c’è questo mondo sotterraneo di gatti operosi», racconta divertita Alice.

Che prosegue: «l’idea è stata quella di usarlo come espediente per esprimere un’urgenza, un messaggio che ci premeva di condividere con i bambini, con gli adulti, e idealmente con il mondo intero. I temi riguardano la città che noi viviamo, l’ecologia, l’ integrazione… tutti temi cari al Dopolavoro Stadera».

Per non creare assembramenti i ragazzi della Brighella hanno seguito un consiglio scenico di Paolo Rossi, che entusiasta del progetto ha deciso nel frattempo di seguirli e affiancarli nelle prove di recitazione: la formula è quella di due figure, di cui una è il narratore della fiaba, e l’altro è “l’imbonitore” – una sorta di presentatore che fa da anello di congiunzione tra il narratore e il pubblico. Così a incantare sul palco improvvisato c’è il primo cantastorie con un microfono a filo con l’asta, fermo, mentre il secondo cantore contemporaneo si aggira tra il pubblico con cui spesso interagisce (dando per esempio il microfono ai bambini).

«E poi essendo la struttura generale dei nostri spettacoli improntata sul “Teatro all’Improvviso”, spesso le fiabe hanno subito delle modifiche man mano che venivano inscenate a contatto con il pubblico, con i bambini o gli abitanti delle case popolari…in base alle urgenze che sentivamo venire da loro. Adesso, a volte, ci capita di riguardare il copione scritto all’inizio e notiamo quante cose sono cambiate, ma è giusto così; le fiabe plasmate nel rapporto con il pubblico acquistano uno spirito di verità», aggiunge Sathya.

E Sathya apre così un’altra fenditura, uno squarcio temporale che ci riporta alle origini del teatro sociale, con tutta la sua carica eversiva. Nel Secondo Dopoguerra infatti Mario Apollonio rinuncia alla direzione del Piccolo Teatro di Milano, contrapponendosi a una concezione del teatro elitaria. Intanto in giro per il mondo germoglia il cosiddetto “teatro d’avanguardia” che nella mutevolezza delle diverse forme ha come fulcro l’opposizione a ogni forma performativa repressiva e ideologizzata, e la proposta di un teatro che fosse vero e proprio atto sociale.

Nel 1968 a rappresentare questo nuovo humus esce anche il manifesto “Per un Teatro Povero”, raccolta di scritti di Jerzy Grotowski. Grotowski, regista teatrale polacco, nei suoi saggi ripensa radicalmente la messa in scena e il ruolo dell’attore. Rigetta infatti la divisione netta tra scena e pubblico nello spazio teatrale ed evidenzia come sia necessario un processo di sfrondamento del superfluo anche per la scenografia e i costumi.

È così che gli attori da lui diretti si presentano in scena coperti da lenzuoli o vestiti di juta. Ma questa apparente povertà è in realtà assai ricca di spirito: è la presenza scenica in se stessa il motore del gesto artistico. Il nocciolo duro dell’azione risiede in quel dialogo magico che si instaura tra gli attori, che sono alla ricerca di una resa essenziale e per questo autentica degli impulsi umani in tutta la loro contraddittorietà, e il pubblico chiamato a rispondere riflettendo le emozioni messe in campo.

Il teatro per Grotowski è qualcosa “che si fa” tra l’attore e lo spettatore, un gioco rituale che sfrutta la tensione. E la comunità è sia punto di partenza che di arrivo del lavoro teatrale, che mira ad avere una funzione pedagogica sia per l’animo di chi recita che per quello di chi assiste alla rappresentazione. Il teatro è in questa concezione un’arte della vita, che nelle sue differenti stratificazioni si occupa di curare, formare, scuotere.

E così la Brigata Brighella, nata da poco, venuta dopo i gruppi sorti anche in Italia e animati da giovani che si proponevano di lavorare nelle strade, nelle periferie, nelle situazioni di margine sociale. Eppure contemporanea a quei gruppi, a quei giovani, negli stessi occhi dipinti di sogno.

Oggi la Brighella sta raggiungendo anche altri luoghi e città, grazie alla collaborazione e alla rete creatasi con le altre associazioni, come il Centro Giovani di Ponte Lambro, lo Spazio Baluardo di Quarto Oggiaro, Radio Aut a Pavia. «Siamo stati anche a Vercelli, per esempio. Vercelli è la città dove sono nata io, dove oggi i centri sociali sono poco frequentati. Perché come sta succedendo in molte città un classismo spiccato non sta risolvendo i problemi, li sta solo spingendo sempre più verso l’esterno, isolando le persone. Sarebbe invece bello riuscire a portare anche altrove questo modello», interviene Alice.

E mentre lasciamo la Brigata Brighella anche noi ci facciamo trasportare in un’atmosfera sognante dai loro racconti, come quello di Irene: «A proposito di comunità e ricordi un giorno eravamo in un cortile di zona Quattro e alla fine delle nostre fiabe abbiamo dato un microfono a una bambina. Lei si è messa a cantare una canzone davanti a tutto il cortile, con noi che ballavamo, gli altri bambini che ballavano e cantavano…e io mi sono ritrovata con i peli delle braccia ritti dall’emozione. Ho pensato: questa è la comunità che voglio contribuire a creare».

Autrice: Valentina Nicole Savino

Regia e riprese: Davide Cipolat, Luca Rigon

Interviste: Valentina Nicole Savino,

Montaggio: Letizia Tropiano

Grafiche: Claudia Antini

Fonti:

Ogni settimana, nel teatro-cortile, va in scena la Brigata Brighella, MilanoSud, 25 giugno 2020

A Vercelli risate a domicilio con le “fiabe di emergenza” della Brigata Brighella, La Stampa, 22 luglio 2020

Brigata Brighella: Fiabe d’emergenza, Planbee.bz

Domani il 5° Charity Tour stavolta con la Brigata Brighella: quante sorprese per i bambini, Tg Vercelli, 23 luglio 2020

La Brigata Brighella reinventa il teatro solidale nei cortili delle case dove l’emergenza continua, Aula 41, 11 giugno 2020

Charity Tour: aiuti alimentari e le storie della “Brigata Brighella”, infoVercelli24, 21 luglio 2020

Milano, il comico Paolo Rossi allena gli attori volontari che portano una risata dopo il coronavirus, La Repubblica,

Lo strano incontro fra i Brighella e Paolo Rossi: «Ora faccio parte dell’allegra brigata», MiTomorrow, 11 Giugno 2020

La risata come bene di prima necessità: la Brigata Brighella porta il teatro nei quartieri popolari di Milano, The Walk of Fame, 7 giugno 2020

Pagina Facebook della Brigata Brighella

cantastorie:

Enciclopedia Treccani, Cantastorie

Angelo Clemente, Cuntastorie e Cantastorie, Agrigentum

Massimo J Monaco, Cantastorie? Ma che storia è questa e poi chi era costui?

Teatro povero/teatro sociale:

Jerzky Grotowski, Per un teatro povero, Bulzoni, 1970

Eleonora Costantini, Per un teatro povero, G. Grotowski sintesi, Academia.edu

Il teatro povero di Grotowski, Albertomassazza’s Blog, 9 novembre 2013

La piccola rivoluzione del teatro sociale, Ateatro, 21 marzo 2017

Vittoria Perico, Le origini del teatro sociale, Tesionline