«Una cosa fatta di pietra e lavanda, di kvass e matrioske, di fuggiaschi e impostori e guerra e dolore e coraggio e paura mischiati a serie tv, punk hardcore, fumetti, merendine e Rebibbia. Dai, co’ sti presupposti potevo uscire peggio,eh.»

(Zerocalcare, Dimentica il mio nome, BAO Publishing, p. 236)

Siamo la somma di una serie di cose. Il risultato finale di un’addizione continua nel tempo di avvenimenti, incontri, esperienze, felicità e dolore. Il tutto costruisce la nostra personalità, il nostro carattere: ci identifica, traccia i nostri contorni. Zerocalcare ha ragione: siamo molto più di un nome segnato all’anagrafe. Il fumettista romano si lascia indietro gli zombie di Dodici e si allontana per un attimo dal rito del lunedì (o meglio dal rito di “ogni maledetto lunedì su due”) per riflettere sulle sue origini, sulla propria identità, sul suo passato, sulla sua famiglia. E proprio alla sua famiglia è dedicato questo suo quinto volume.

Nonna Huguette muore e questo porta Zero a fare i conti con la fine dell’adolescenza, a realizzare di essere diventato un uomo senza essersene davvero reso conto, a combattere le paure di sempre. E, tra fantasia e realtà, tra rivelazioni scottanti e colpi di scena, il protagonista scopre la vera storia della sua famiglia, di sua madre e di sua nonna, mettendo insieme i pezzi di un puzzle straordinario, arrivando ad un finale assurdo ed inatteso.

Una riflessione sulla crescita di un individuo, su ciò che lo ha condotto ad essere quello che è oggi, sui legami di sangue e sui passaggi fondamentali della formazione di qualcuno, passaggi che però molto spesso sfuggono e ci si ritrova adulti fuori quando dentro si è ancora ragazzi.

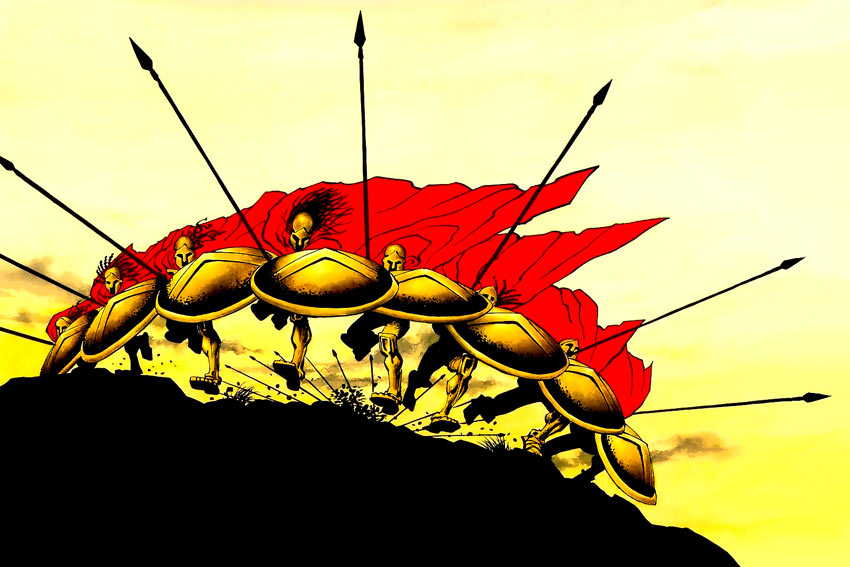

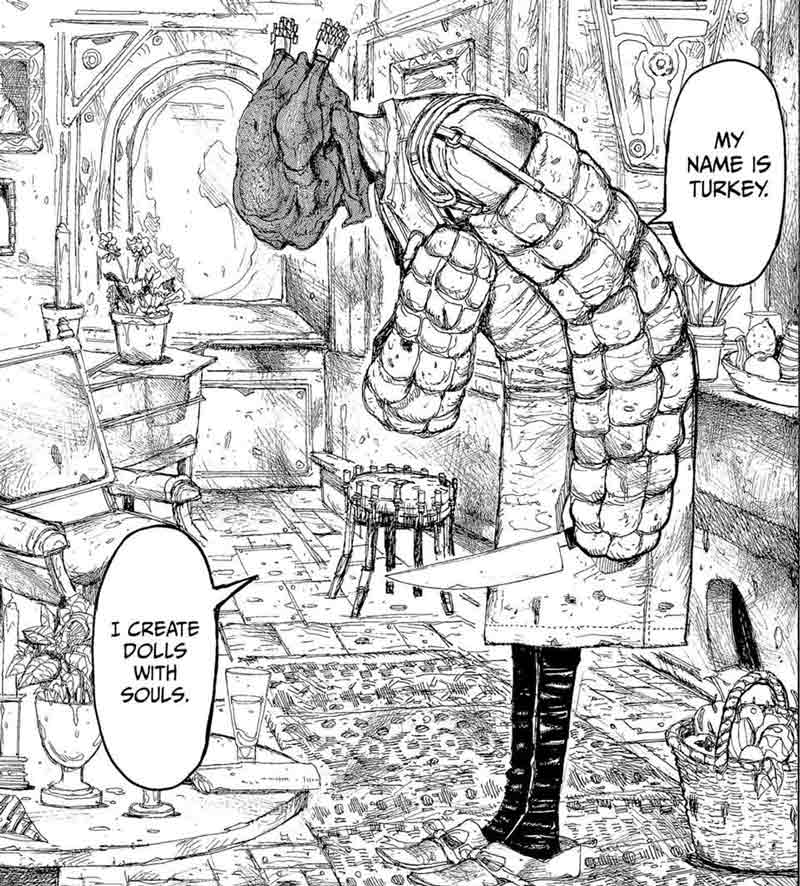

Con la sua solita ironia e le sue solite grottesche personificazioni e allegorie, Zerocalcare questa volta ci commuove con una storia che potrebbe essere benissimo la nostra. Tra antenati “particolari”, sicurezze che crollano, volpi e orsacchiotti, il nostro eroe affronta la dura prova che lo attende con il fedele Armadillo al suo fianco e gli insegnamenti (se così vogliamo chiamarli…) di Ken Shiro. Sullo sfondo, come sempre, gli scorci di Rebibbia, quartiere di Roma al quale l’artista è profondamente attaccato.

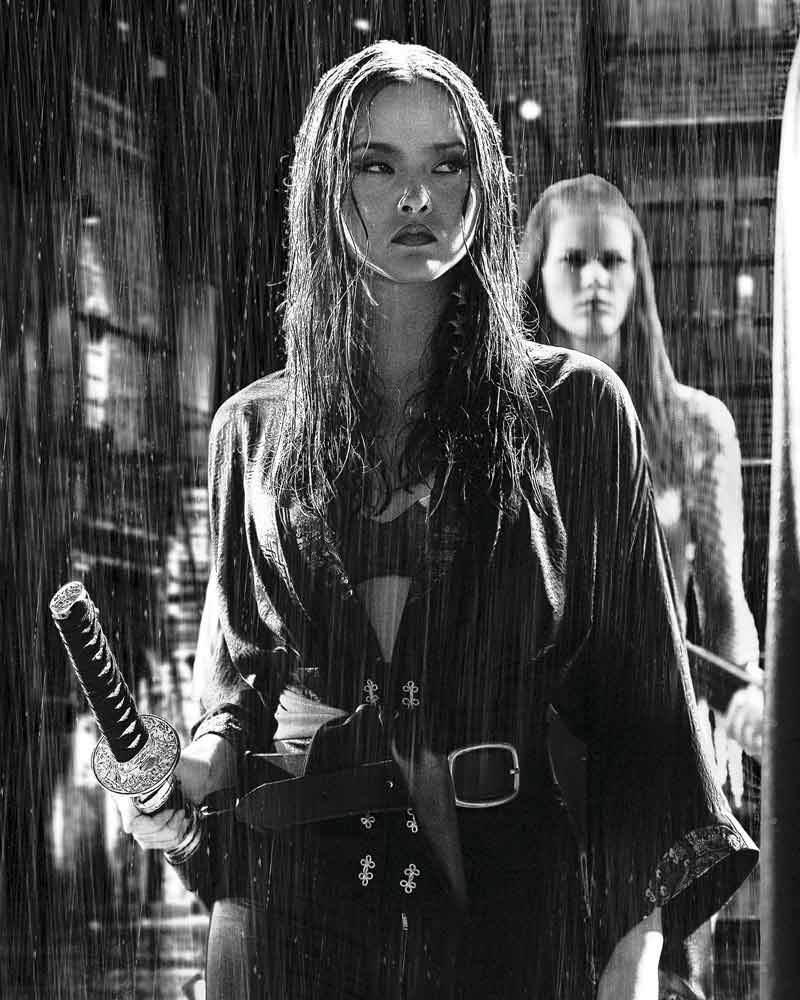

La nuova maturità raggiunta si riflette sul disegno, un disegno dal tratto ormai inconfondibile che si perfeziona di volta in volta senza perdere la sua semplicità, con i colori che acquistano significati ben precisi, un bianco e un nero che convivono e si fondono in cui compare in risalto come una fiamma ardente il rosso.

Dimentica il mio nome ha un ritmo veloce senza punti morti e trascina il lettore che non può fare a meno di rimanere con il naso incollato alle pagine dall’inizio fino alla fine, scivolando leggero dalla malinconia alla comicità.

Il bambino che ogni lunedì andava con la nonna allo zoo è cresciuto. Il quindicenne ribelle che campava di pane e punk è cresciuto. E tira fuori dal sacco qualcosa che si pone davvero sul confine tra romanzo e fumetto e che tocca corde a noi invisibili, raggiungendo quel posto nel cuore in cui ci sono le persone a cui vogliamo bene.

«Ma poi quando si fa il passaggio da ragazzo a uomo? Possibile che non mi sono accorto che avevo finito il livello? Sicuro mi sono scordato di salvare… »

E voi? Vi siete ricordati di salvare?

Leggi tutti i nostri articoli sul fumetto