Giancarlo Giordano nasce a Racconigi, in provincia di Cuneo, nel 1940. Era il tempo in cui la rivista “Famiglia Cristiana” proponeva nella sua retrocopertina la stampa di opere d’arte famose, ed è ancora bambino quando, incuriosito, inizia a riprodurle. L’estro artistico e la manualità non sfuggono negli anni: crescendo infatti Giancarlo si dedica alla professione di fabbro. Il 1969 per lui è un anno di svolta: confina i lavori di saldatura e il suo mestiere al fine settimana, per dedicarsi alla “missione” di operatore sanitario presso l’Ospedale Psichiatrico di Racconigi. Questo è il luogo in cui incontra la sofferenza umana nella sua variante peggiore, che si insinua prima ancora nella mente che nel corpo.

Siamo ancora lontani dalla legge Basaglia, che nel 1978 porta una vera e propria rivoluzione nel mondo della psichiatria, imponendo dei limiti più ferrei riguardo il ricovero dei malati mentali e definendo la chiusura dei manicomi. Questa legge entra di fatto in contrasto con l’unica esistente fino a quel momento, ancora intrisa di concetti arcaici. La legge n.36 del 1904 prevedeva infatti la presentazione di un semplice certificato medico, procedendo nella maggior parte dei casi con un internamento d’urgenza, per qualsiasi individuo che presentasse disturbi del comportamento, devianze o volontà di esprimere il proprio pensiero progressista in contrasto con luoghi comuni, pregiudizi e tabù.

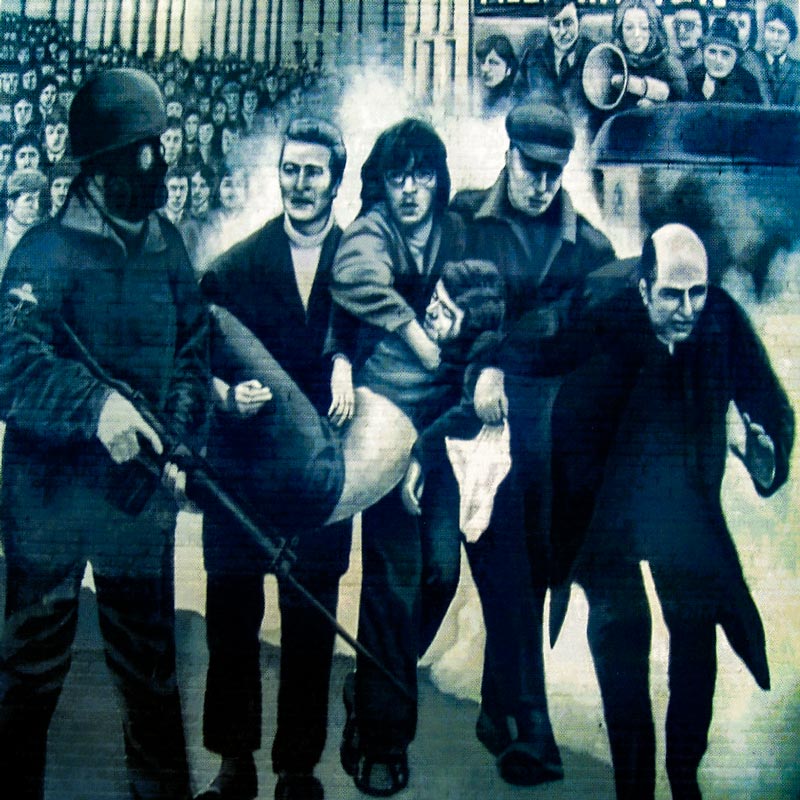

All’interno di questi luoghi coercitivi, le “cure” inflitte ai pazienti, internati sani nella maggior parte dei casi, provocano nel corso del tempo, insieme al senso di alienazione e annichilimento, il consumo dei corpi e insorgenza di veri e propri disturbi mentali.

Una follia non scelta, piombata addosso come un forte macigno, con cui ogni giorno Giordano deve scontrarsi, intravedendo negli occhi dei suoi pazienti l’anima smarrita in cerca di salvezza dall’orrore. Pur non potendo sanare i danni provocati da procedure retrograde che unicamente spogliano da ogni volontà o intenzione, Giancarlo tenta di instaurare con loro una relazione, attraverso la pittura.

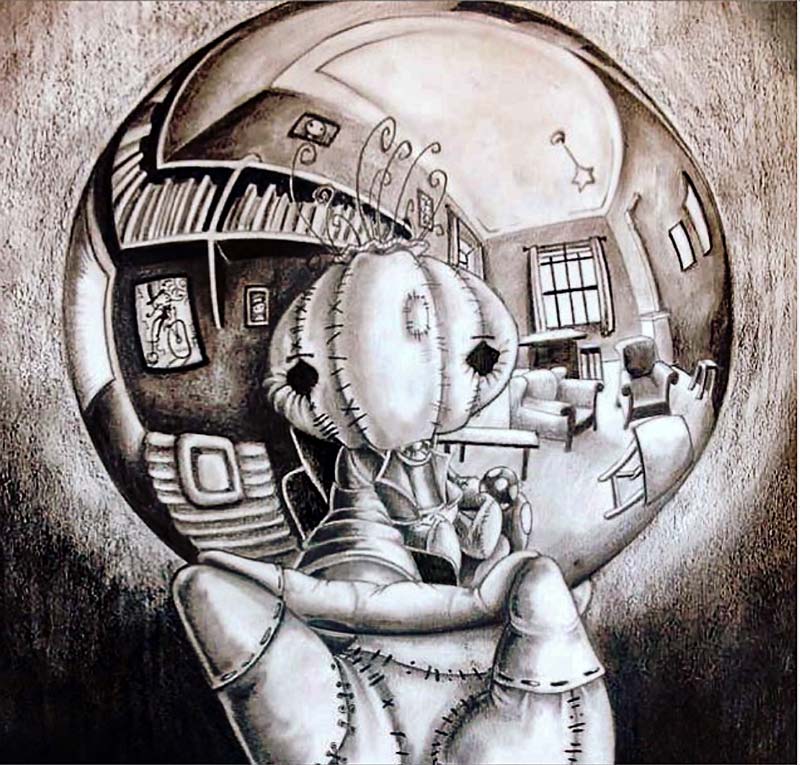

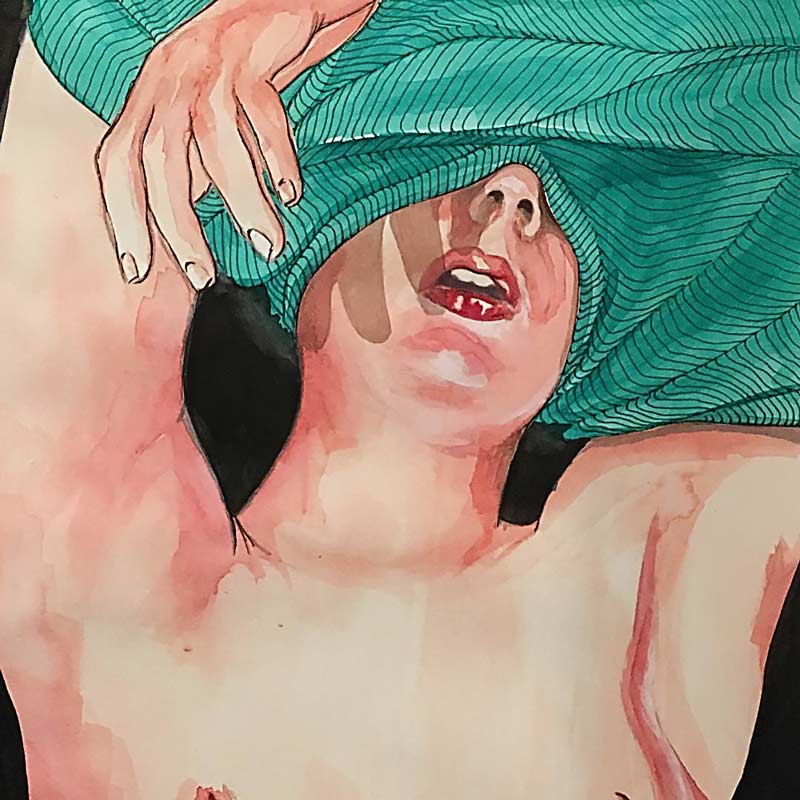

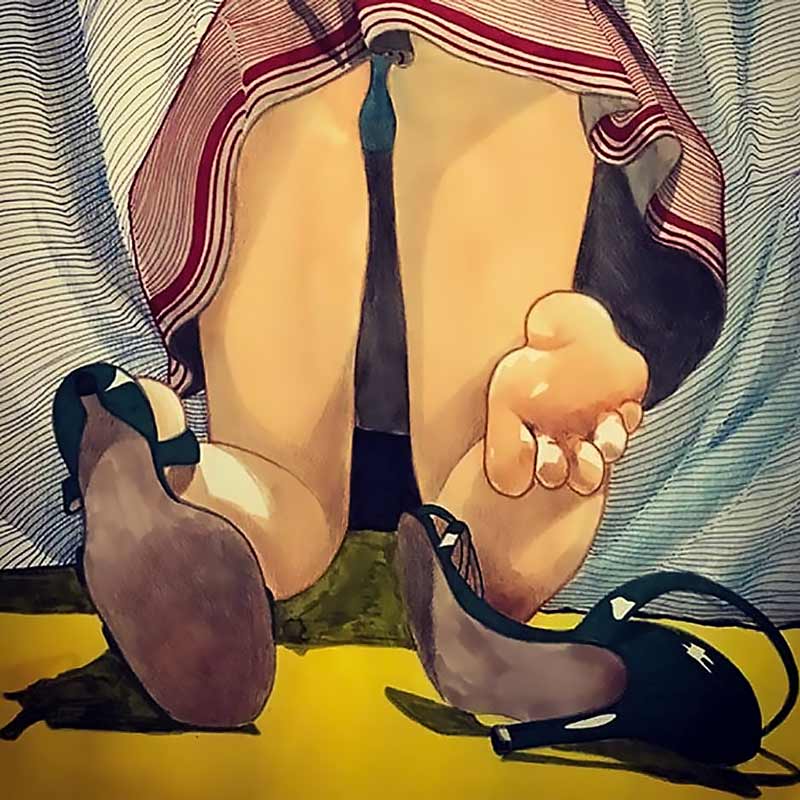

In questa impresa i suoi insegnanti sono Edvard Munch, Francis Bacon, ma anche Rouault, Permeke, Freud e Nolde: esponenti di una pittura espressionista che vuole rappresentare la sofferenza, l’umiliazione, il degrado, l’abbandono, la diversità umana. Il loro tratto artistico è in grado di narrare una realtà altra ed emotiva, scandita dal loro personale rapporto con il mondo li circonda.

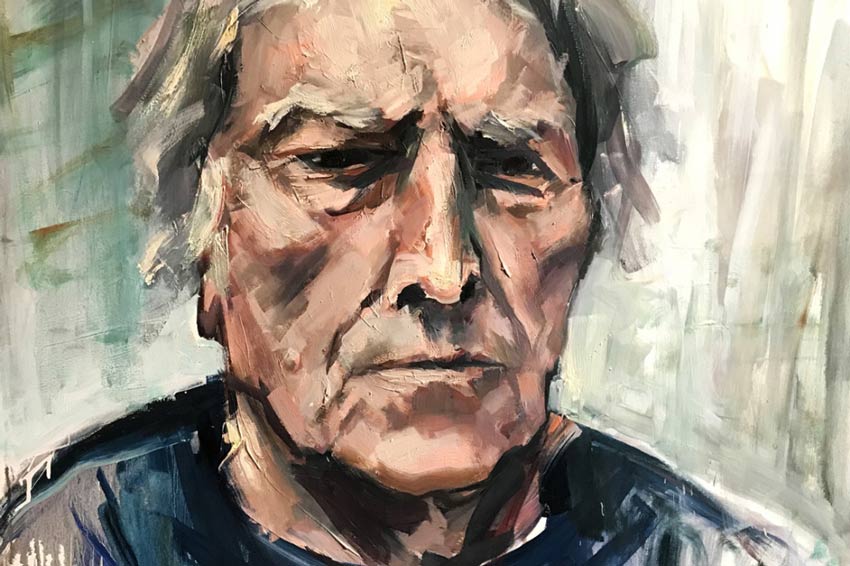

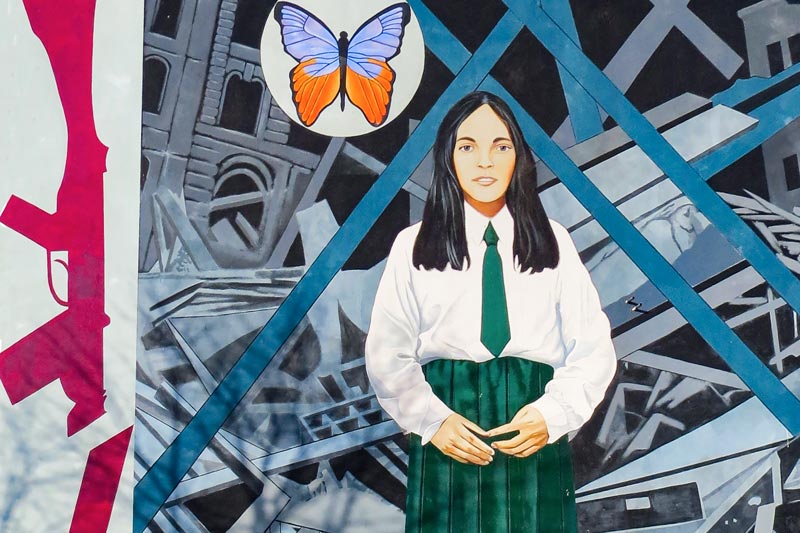

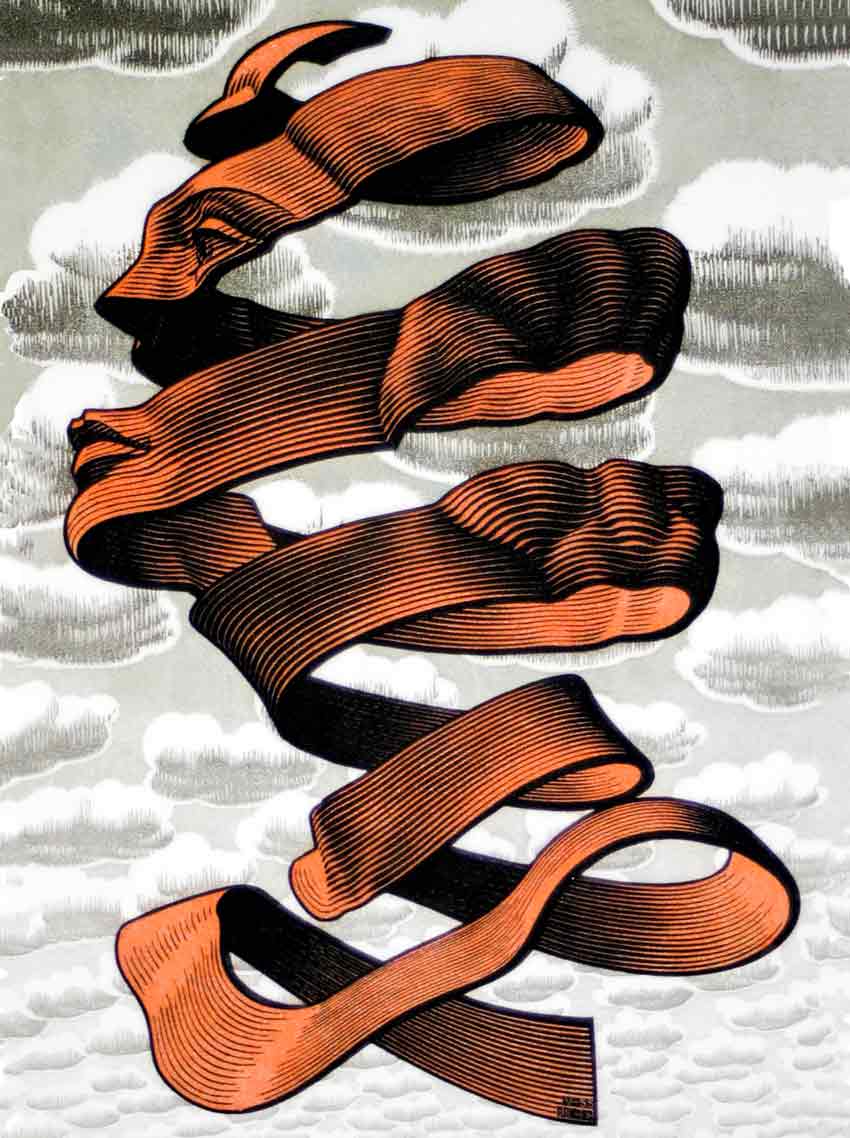

Dal loro studio, nasce una linea empatica e un punto di partenza per la produzione artistica di Giordano: linee spesse e nette, che ben rappresentano i volti ossuti, gli arti piegati, le schiene ricurve, gli occhi scuri, di corpi che sembrano non appartenere più a persone, con colori grevi e pastosi, che le raffigurano quasi sempre poggiate nell’angolo di una stanza, lì, lasciate a se stesse.

Il critico letterario Giovanni Tesio, nel capitolo 7 del suo libro I colori del nero. Arte e vita nel manicomio di Racconigi, afferma:

Se per un autore la ricerca dello stile è tutto, ciò significa che l’espressione – l’unica espressione – deve coincidere con la morale del “messaggio” (parola di cui possiamo ben tornare a proporre l’importanza). Non il cosiddetto “contenuto”, beninteso, che non è tutto, ma la fusione del contenuto nella sua voce, nel suo segno.

Così si delinea al meglio il tratto pittorico dell’artista, che diventa espressione della sua intima visione del luogo in cui lavora e dei suoi abitanti e ne sancisce una cruda denuncia.

Gli uomini, le donne e i bambini nell’ospedale in cui lavora Giancarlo ritrovano identità grazie alla sua arte, tornando ad essere madri, padri, figli e figlie, sorelle, fratelli, nonni e nonne, ma anche scrittori, insegnanti, artisti, falegnami, sarti, panettieri, agricoltori, fabbri e così via.

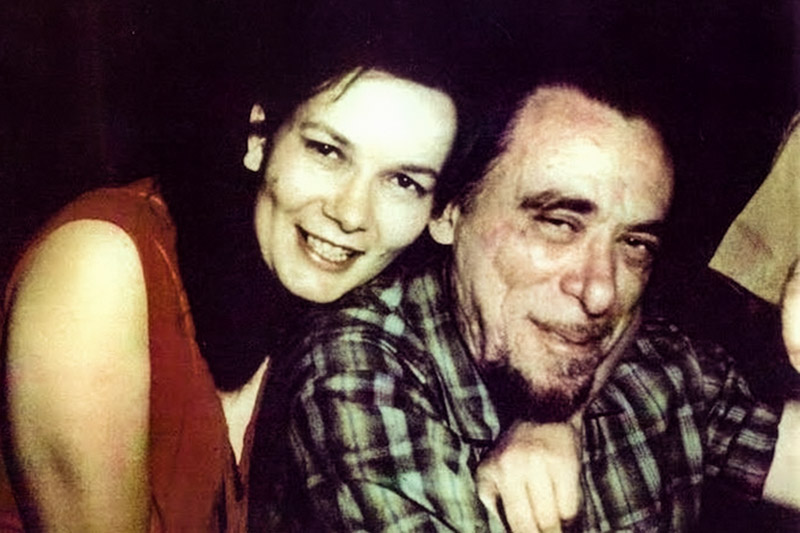

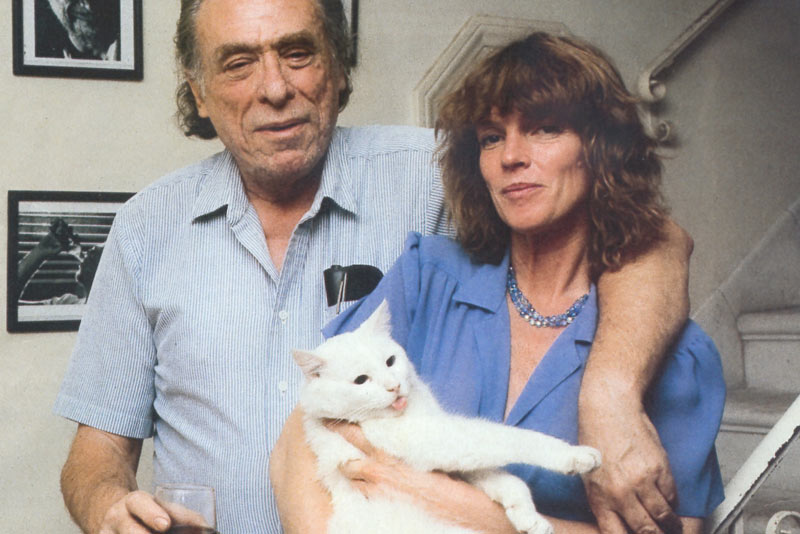

Così la disperazione e la paura dell’oblio risorgono con le figure espresse sulla sua tela, restituendo a tutti loro una storia, e ad essa la dignità di essere ricordata. Non a caso spiccano tra i ritratti di Giordano quelli di Alda Merini, poetessa protagonista dell’abbandono e dell’alienazione del manicomio; Beppe Fenoglio, scrittore segnato profondamente dal suo vissuto durante la guerra; Edith Bruck, dalla cui esperienza della Shoah nascono scritture di testimonianza: ognuna – seppur in modo differente – icona della sofferenza umana e portavoce di essa attraverso l’arte.

L’opera di Giancarlo Giordano si estende anche oltre l’incontro della malattia mentale: troviamo la raffigurazione di nature morte, fiori, paesaggi, autoritratti e opere che si ricongiungono alla sua professione di fabbro e alla sua manualità, con modellini in terracotta e in ferro battuto.

Giordano non ha mai perseguito la fama e la notorietà, aspirando semplicemente ad essere fedele a quella che sentiva essere la sua vocazione di artista, una peculiarità che lo porta ad essere apprezzato dalla critica e soprattutto gli conferisce prestigio e onore.

Ci troviamo infatti di fronte ad un uomo il cui un gesto restituisce il sé a chi ne viene privato, un gesto che parte dalla sua percezione facendosi messaggio profondo e sentenza ineluttabile.

Se l’articolo ti è piaciuto, leggi anche: Maud Lewis, una vita incorniciata

In copertina: Giancarlo Giordano, Maternità. Tutte le immagini sono state tratte dal sito dedicato all’opera di Marina Pepino e Giancarlo Giordano

Lo scrittore americano

Lo scrittore americano